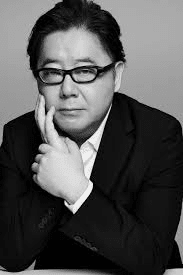

渥美清

最後の付き人が見た 渥美清 最後の日々 「寅さん」一四年間の真実... https://www.amazon.jp/dp/4396317751?ref=ppx_pop_mob_ap_share

フランス・パリで「男はつらいよ 寅さんシリーズ」が全48作(渥美清の没後、「編集」でもう1作公開されたが、それは除く)上映され、毎回満員の大盛況。

フランス人にもとても強く支持されているという。

これを契機に、パリでの「日本商業映画」の上映も増えて行くという。

僕は若い頃、「男はつらいよ 寅さんシリーズ」の「笑い」が嫌いだった。

中学の頃、「筒井康隆」や「メル・ブルックス監督の映画」の「スラプスディックな笑い」にハマって以来、「寅さん」を代表とする「日本的なウェットな笑い」に強い「拒否感」を持っていたからである。

実際、「11PM」のAD時代、「生放送後」のゲストとスタッフの飲み会で、あの「パッチギ」を撮った映画監督・井筒和幸さんと「筒井康隆の笑い」を認めるか、認めないかで、深夜から朝方にかけて、2時間あまりも論争した。

もちろん、僕は「筒井康隆」支持派。

若気の至りである。

そんな僕だが、この年齢(64歳)になって来ると、無性に、「男はつらいよ 寅さんシリーズ」を観たくなる。

喜劇王「チャールズ・チャップリン」を映画評論家・淀川長治さんは絶賛していたが、僕はやはり、「ハロルド・ロイド」の「笑い」が好きだった。

そこには、「押し付けの御涙頂戴」は無く、純粋に「ドタバタで笑わせる事」に徹底していた「ロイド」の「精神」を見たからである。

余談だが、「刑事コロンボ」のどの話かは不明だが、「ロイドが住んでいた豪邸」がロケ地として使われている。

プチ・トリビア。

「寅さん」を演じた「渥美清」の「原点」は「浅草フランス座」。

だから、「フランス人」にも「渥美清」の「笑い」が受け入れられたのかも。

Amazonで偶然見つけたこの本。

「渥美清」の最後の「付き人」が、「肝臓癌」になっても、「寅さん」を、「死の1年前」まで必死で演じ続けた「渥美清」。

その映画では決して見せなかった「裏顔」、すなわち、「田所康雄(渥美清の本名)」の「素顔」を描き綴っている。

※渥美清が「金田一耕助」を演じた映画「八つ墓村」

著者は、様々な「示唆のある言葉」を「渥美清」から語りかけられ、その「珠玉の言葉」を「メモ」に記して残して来た。

その「メモ」が執筆の原点になっている。

「インバウンド」がみるみる増加して、地球上の様々な国の人々が「美しい憧れの国・日本」にやって来る。

「黄金の国・ジパング」だ。

そんな国の「日本人」に半世紀にわたって愛され続けた「男はつらいよ 寅さんシリーズ」と「渥美清」。

今、「日本人」はその功績を讃えながら、「後世」に残して行くべきではないか❓

「日本の文化」は「稀有な存在」だと思う。

「いろんな国の文化」を巧みに取り入れながらも、その根本は絶対に揺るがない。

「日本人」は「インターネット」や「スマホ」を見るのを止めて、「遊び心」のある「生活」に戻ってみないか❓

「日本文化」をゆったりと感じながら、「時間の流れ」に耳を澄ますのも気持ちいいものだ。

「コスパ」なんて必要無い。

「ダイパ」なんて必要無い。

「秋元康」は公言している。

「私は『昭和』という時代が好きで好きでたまりません。私は『昭和』という時代にもらった貴重な財産の『ローン』を返す為に、『令和』という今を生きているのです」

全くその通り。

秋元康は1955年生まれ。僕は1960年生まれ。

彼の「最初の記憶」は、父親に連れて行ってもらった「東京オリンピック」だという。

僕も1964年の「東京オリンピック」の時、4歳。

兵庫県西宮市に住んでいた。

微かだが、「テレビ」に映し出された「白黒」の「東京オリンピック・開会式」の様子が僕の記憶にはある。

「赤」と「白」のユニフォームを纏った「日本選手団」。

「記憶」に「色」が付いたのは、「テレビ」で観た後、「アサヒグラフ」などの雑誌で写真を見たからだろう。

「渥美清」、生前の彼に「松竹大船撮影所」で会ってみたかった。

山田洋次監督に会えただろうし、木下惠介監督、山田太一にも会えたかも。

「映画の撮影所」はあの頃、「夢の工場」だった。

「渥美清」、「日本を代表する喜劇人(コメディアン)」である。

若い頃、「肺結核」で「片肺」を摘出していた「渥美清」。

「晩年」、「肝臓癌」を患い、それが「残された肺」に転移して、「薬を服用」しながら、「男はつらいよ」の撮影に臨んでいたという。

1996年8月4日、「渥美清」逝去。享年68歳。

亡くなって、もう28年が過ぎている。

生まれたのが、1928年(昭和3年)だから、ウチの父親と同い年。あの手塚治虫とも同い年。

今、この本を読んで、「渥美清」という人をとっても好きになった。