三茶で江戸 | 阿波徳島藩主 蜂須賀家 武家屋敷門

世田谷公園から遠くない住宅街に立派なお寺がある。西澄寺という。その門の脇に見える"武家屋敷門"の文字がずっと気になっていた。江戸時代くらいのこの辺りは畑だったと思うのだけど、どちらかのお屋敷があったのか。

本当に立派。

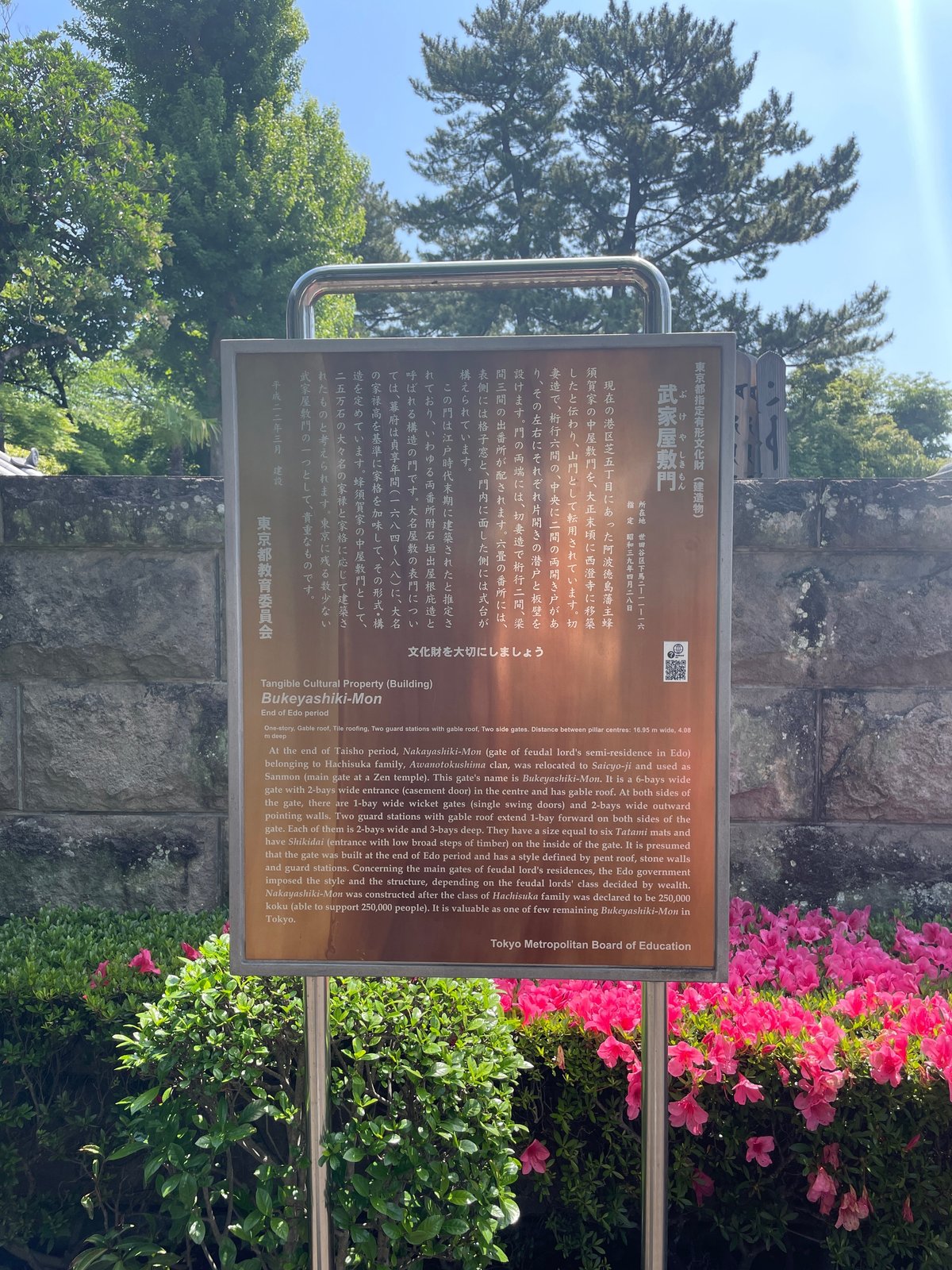

植木の奥に「武家屋敷門」の文字。と、都の文化財らしいことが刻まれている。これがチラッと目に入っていたのだけど、お寺があまりにきれいに手入れをされているので、中を見せてもらっていいのか躊躇していた。

樹齢がすごそうな木が生えている。その奥に見える山門がおそらく目的の武家屋敷門だと思う。両脇がお墓なので静かにお参りさせていただくことにした。

全体が見えてきた。

立派。

近くにあった説明書きによると、元は現在の芝5丁目、三田駅の北側にあった阿波徳島藩、蜂須賀家中屋敷の門だったとのこと。大名屋敷の表門は幕府が家禄と価格を加味して形式と構造を定めたとも書かれていた。自分の家だけど自分で決められるものではないのか。蜂須賀家は25万石。それに合わせて建築されているということ。

建築されたのは江戸時代の末期と推定。この地に移築されたのは大正末期で、今はお寺の山門として使われている。

切妻造

桁行六間

中央に二間の両開き戸

その左右に片開きの潜戸と板壁

門の両脇に切妻造で桁行二間、梁間三間の出番所(六畳)

蜂須賀家は25万石もあったのに、現在のことをほぼ聞かないと感じていた。Wikipediaによるとほぼ財産を失い、最後のご当主も高齢でアメリカで暮らしているとのこと。どうされるのかはわからないけれど、勝手な推測ではこの門の方が長く残っていくような気がした。徳島の自治体に寄贈されたという由緒ある品々も現地に行ったら見てみたいと思った。

お城や大名屋敷の建物を見るといつも、使われている木材がとても立派なことに驚く。こんなに太く長い木が存在し、それを切り出して運んで来るのはどれほど大変だったか。そして、これらの立派な木材は時を経てもみすぼらしくなることなく残り、機能することに感動する。震災、火災、戦災で失われてしまった物が残っていたら、東京はどんなだったろう。

近くでじっくりと見せていただけてありがたかった。他にももっと探してみたい。

多摩川八十八ヶ所なるものの存在も初めて知った。弘法大師はどこでも人を引き付ける。

幹の成長に配慮して人工物を調整するの好き。