有給管理簿公開のススメ【kintone活用】

みなさんこんにちは! 元気ですか? 宮城県仙台市のパッケージメーカー・有限会社スマッシュの荒木と申します。

今回のエントリーは、私が事業承継をした時に「これはめんどくさいヤツだな?」と直感が働いた「年次有給休暇」(以下、有給)の扱いについて書いてみます。

人事労務の業務のひとつ「年次有給休暇の記録」で頭を悩ませている零細企業の経営者や、総務担当の皆さんには役に立つかも。

そうでない方にも、経営者目線の「有給あるある」としてお読みいただけたら嬉しいです。

そもそも「有給」って何ですか?

皆さんは「年次有給休暇」をご存じでしょうか。企業に勤める人が、休日を取得しても給与が補償される便利なシステムです。1年に1回、勤続期間に応じて、労働者に一定の日数が付与されます。

お恥ずかしながら、私は生まれてこの方、社員経験がないので、有給を取得したことがありません。制度の仕組みやメリットもよく知らない。「年に10日以上の有給休暇が付与されている労働者には、必ず5日取得させなければならない(労働基準法第39条7)」という法律があることを知ったのは、社長になってからでした。

私の本音は「仕事を果たすことができるなら好きに出社したらいいのでは?」なのですが、労使関係となると、そこまで自由にはやれないようになっているのです。

そんな「有給初心者」の私ですが、ゲーマーですから制約条件の中で遊ぶのは大好き。条件を満たしつつ、効率が良い有給の管理方法を研究し始めました。

「休暇届」を地味にデジタル化

かつての当社では、有給取得を希望するスタッフは、A5位サイズの紙にプリントされた「休暇届」に休暇取得日・取得理由を記載して、上司に申請書を提出するスタイルをとっていました。この用紙の判子欄に、上司・管理者・社長が押印して有給申請が承認される仕組みです。

スタッフが休暇届に手書きで記入 → 上司が押印 → 管理者が押印 → 社長が押印という流れです。

具体的に説明しますと、スタッフの上司は、申請を受理するとともに、スタッフAが休暇を取ることをスタッフBに共有し、業務が滞りなく進むよう段取り。管理者は、内容の精査に加えて、休暇取得の日数の確認。社長は、あらゆる事態の責任を負う立場として、スタッフに事実確認をしていました。有給取らせる気あるのかって位、めんどくさいですよね。

当社は社員20名の小さな会社ですから、スタッフ、上司、管理者、社長のそれぞれが自分の業務で忙しく、社長が押印してスタッフに回答するまでに数日を要していました。休暇届の提出と関係者のタイミングが噛み合わず、スタッフの有給休暇取得が管理者に届くことなく、休暇日を迎えてしまったこともありました。

何より、社長が「めんどくさい」と感じてしまう仕組みで、スタッフが気軽に休暇を申請しようと思うわけがありませんよね。そんなわけで、まずは「A5サイズにプリントされた休暇届」ではない形で休暇申請できるようにしようと考えました。

それがこれ。

「何も変わってなくない?」って思われてしまうような外観ですが、これはサイボウズ社のグループウェア「kintone」のアプリをカスタマイズした最新鋭の入力フォームです。

このグループウェアを採用したのには、理由があります。

誰が有給取得するのかオープンに

私は、有給取得しない人を観察した結果、次の3タイプがあると気づきました。

休まない方が評価されると思っている人

休むと誰かに迷惑をかけてしまうと心配している人

そもそも休みたいと考えない人

しかし、有給取得は権利なので評価に影響しないし、休む理由は自由だし、会社は全員を休ませなければならない立場です。どうやら、それが伝わっていない感じ。

それぞれが異なる理由で有給取得をしないという選択をしているため、「有給を取りなさい」と一人一人に異なったスタンスで説明するのは気苦労が絶えません。説明の整合が取れなくなりそうだし。

悩みに悩んだ私は「そもそも有給申請に理由は不要。誰が有給取得するのか、誰でもわかる状態にすれば安心。休みたくない人は最低限休んでもらおう」という考えに至りました。

それを表現するのが、下記のアプリのTOP画面。

社員からの休暇申請を受け付けると、画像のように、いつ誰が休むのかカレンダー形式で表示されます。

この仕組みを導入してから、有給取得しない人がほとんどいなくなりました。”ほとんど”というのは、「そもそも休みたいと考えない人」の価値観がなかなか変わらなかったためです。それも、社員ごとの有給取得日数の集計結果を公開することで解決しました。

「そもそも休みたいと考えない人」に「会社を休んでもらわないといけない」という事実を受け入れてもらうには、データを示して、具体的にあと何日休めばいいのか示すのが一番でした。仲間同士で、価値観をぶつけ合ってもしょうがないですからね。

承認者にかかる心理的負担を分散

有給休暇の管理は「取得される側」にもメリットがあっても良いよな、と考えていた私は、上司・管理者・社長がいつでもどこでもスマホアプリで休暇申請を承認できるようにしました。

上司・管理者・社長のうち、誰か一人でも承認していれば、有給取得を認めるというルールです。月末までに、全員が承認していれば問題なし。

休暇申請から承認までのレスポンスが早いので、有給取得する側は気楽です。承認する側も、他の2人のどちらかが承認してくれれば良いので、あせらずに対応できるようになりました。

1年経ったら有給管理簿が完成してた

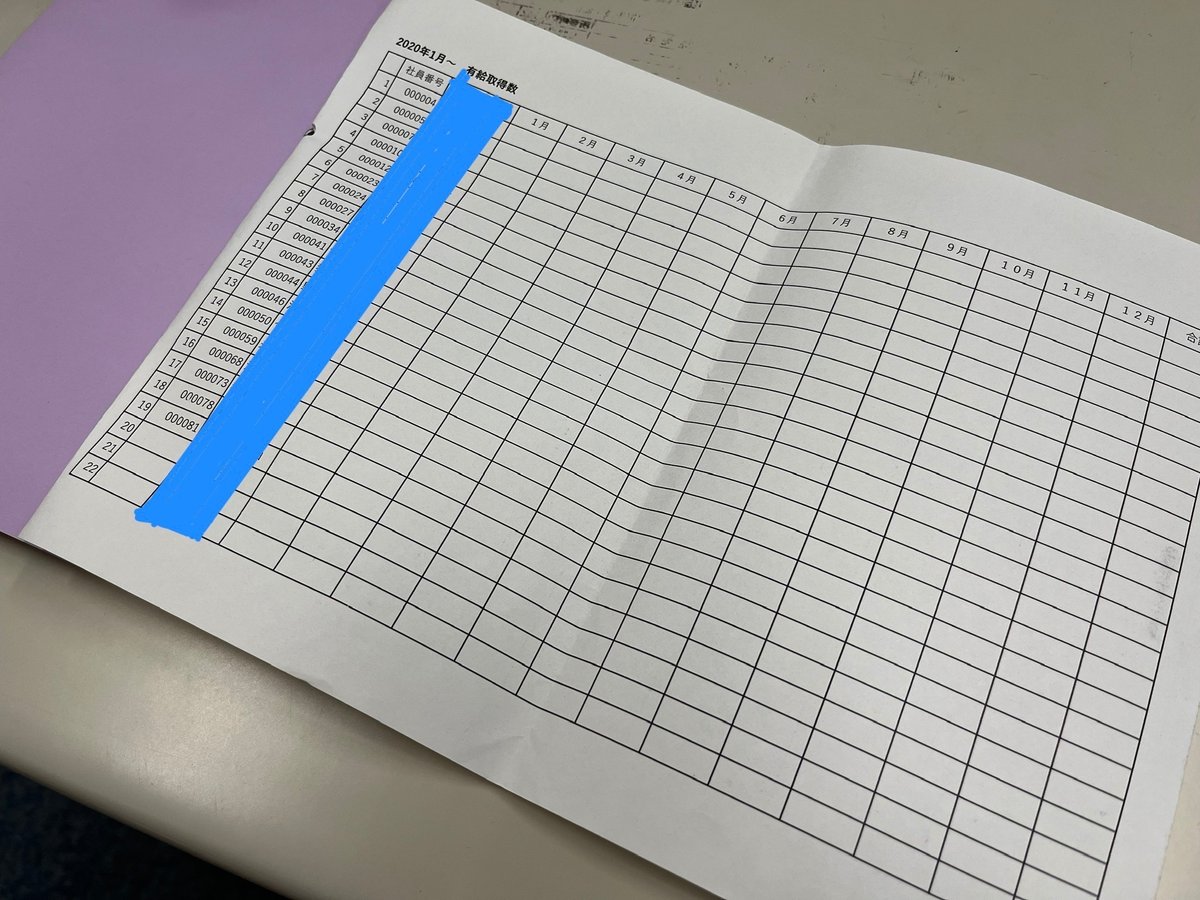

企業は、従業員に年間5日以上の有給を取得させる義務がありますが、それに加えて「年次有給休暇を誰が何日とっているのか」を一覧できる必要があります。

しかし、この有給管理簿を最新の状態に保つのは、非常にめんどくさい! 誰がいつ取得するかわからない休暇を帳簿に記帳し、入社時期が違う(つまり年次有給休暇の発生時期が異なる)社員の有給残日数を記録し続ける。日記を毎日書けない私には、性格的に絶対ムリ(笑)。

冗談めかして書きましたが、この記帳でミスをすると、有給残日数や給与の支給金額をめぐって労使間のトラブルに発展してしまうリスクを抱えています。

その一方で、このアプリは毎日の休暇申請と承認を繰り返していくだけで、有給管理簿が自動的に出来上がる設計なので、そんな労使間のトラブルを予防することができます。個人的には、この不安から解放されたのが大きかったです。(トップダウン型の零細企業の社長さん、わかってくれますよね)

私たちが導入した有給管理簿のまとめ

私たちはこのようにして、年次有給休暇を公開することで、労務管理の煩わしさから少しだけ解放されました。

実は別の労務管理ソフトウェアも利用していましたが、あえてkintoneを採用したのは「自分達ならではの管理ルールにアプリを改造できる」「社員に情報を公開することができる」という2点が大切だと考えたからです。

顧問社労士からも「他の企業でここまで社員に情報公開しているのを見たことがない。良い意味で」と言われました。素直なので、良い意味だと言葉通りに受け取っておきます(笑)。

正面から有給について向き合ってみて、わかったことがあります。

休暇が取得しやすいということは、「自分が休んでいる間、安心して仕事を他人に任せられる」ということ。具体的には、自分の作業内容がブラックボックス化しておらず、自分の代わりに誰かが代理で作業できる体制になっていることが求められます。

スマッシュでは数年かけて、会社のあらゆる業務を誰かが代わりにできるようにしてきました。これは超ベテラン職人の退職に伴う業務移譲と、採用活動を一工夫した結果ですが、いろいろと面白かったので別の機会に書こうと思います。

以上! それではまた!