エスキールラの張子

昨年から熱中してきた張子DIY。当初からいつかは張子でつくりたいと目指した工藝品がありました。それはメキシコの『エスキールラ』。

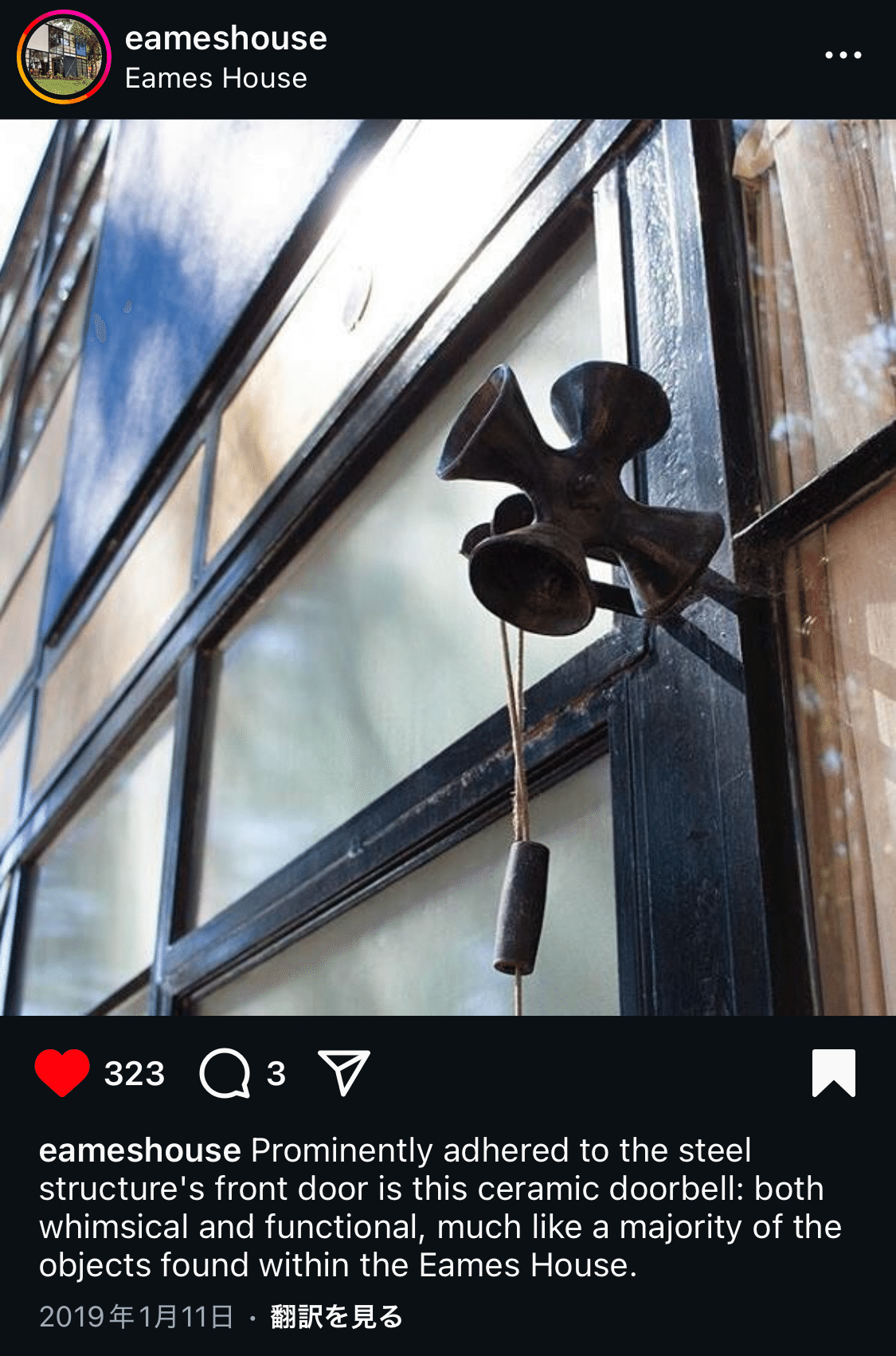

十字架型の黒陶ベルで、工藝の先達、濱田庄司さんが蒐集したり、工業デザイナーのチャールズ&レイ・イームズ夫妻が自邸(イームズハウス)のドアベルに転用したりと、美の偉人たちの心を奪った素朴なフォルムが魅力。

ラッパ形状をした4つの開口部内側には土鈴が留められ、くびれ部を握って振ると涼やかな美しい音が鳴る仕組み。何の目的に用いられていたのか長年謎になってましたが、吉祥寺のメキシカン・フォークアート専門店「LABRAVA(ラブラバ)」さんが解明。養蜂家が蜜蜂を巣箱に呼ぶための道具なんだそうです。

インドを初め、アジアの秘境を旅する編集者・写真家・ライターの松岡宏大さんの著書『ひとりみんぱく』の出版記念イベント会場でもこのエスキールラを見かけて、いっそうと魅せられ、とても欲しくなりましたが、なかなか手が届かず、自作してみたいと夢みていたのでした。

そう願いながらも、なかなか着手できなかったのは一見シンプルな十字型ですが、張子にするには実は難しい形状だから。4ヶ所のくびれとラッパは型抜き(型から和紙や新聞紙で積層した「外皮」を剥がす)が容易ではなさそう。どうやればうまくいくか思案してお面や縄文土偶など徐々に複雑な造形へステップアップしつつトレーニングを重ねてきました。そうしてなんとかできそうな目処がついてきたのでトライ。半年以上の施行を要する長い道のりでした。

まずは新聞紙をクロスして型の基礎づくり。本物のサイズに合わせて縦横はそれぞれ約15cm。

本物の画像を見ながら水で溶かした紙粘土で型を成形していきます。この時点で実物に比して、くびれ部が詰まり過ぎていて余裕が無い形状が後でとても後悔することになります。ここでやり直ししておけば良かったのですが。

型じたいが本物とは遠く遠く離れたズングリムックリな形に。ああ、やってしまったと自分の不器用さ、適当さを嘆きながら前へ進みます。型が乾いたら、マスキングテープ、さらにはサランラップで全体を覆い、型抜きをスムーズにできるようにしておきます。

和紙(ダイソーの半紙)と新聞紙を小さくちぎり、ヤマト糊を水で薄めた液体を塗りながら型に貼り重ねていきます。新聞紙を多用すると、外皮が丈夫になり、型抜きしやすくなります。くびれ部の隙間がわずかなため、その部分に紙を貼るのに苦労。あとの祭りですが。

どんどん、ただひたすら重ね貼り。10層になるくらいと言われてますが、その倍近くは貼ったでしょうか。いっそうと骨太な無骨過ぎる造形にデフォルメされていきます。大らかに?現物とは離れていく、もっさり、柔和な佇まいが張子の美点だとぼくは思ってDIYにハマりました。単調な作業を無心になって黙々と繰り返すのが嫌いでない。むしろ好きと言っても過言ではありません。しかし、人によっては我慢できないかも。忍耐が必要です。

作業を始めて3日ほど。そろそろ充分かなと天日干しへと移行。この工程を入念にしないと型抜きの際、外皮が壊れてしまいます。ゴールは見えてきましたが、焦りは禁物。快晴の日なたで3日間乾燥です。

そして、いよいよ型抜き。中央にカッターで切れ目を入れて真っ二つに。外皮を慎重に型から剥離させていきます。なんとか成功です。ふぅ。

剥離させた外皮をボンドで接合し、濡らした和紙を貼って接合跡を隠します。ここで痛恨のミスを犯します。ラッパ内部や中央の穴を大きく広げ、濡れた和紙を貼っていたら外皮がなんと崩壊していくではありませんか! 型から外れた外皮はまだ構造体として脆弱な状態だったのに、先を急いでしまったのです。慌てて濡らした紙粘土で補強してかろうじてリカバリー。張子とは言いがたい偽張子で体裁を保ちました。

また乾かしてから墨汁で墨色にペイントすれば、もう完成は目前。華やかで嬉しい心地になります。アクリル絵の具の黒色より墨汁の黒は穏和なニュアンスの色味で、塗料の選択は成功だったと深く自己満足。

ラッパ内部には小さな鈴を留めて出来上がり!

アウトドア用細引ロープで居間の天井から吊って眺めます。ロープのエンド部には倉敷ガラス、小谷真三さんの吹き硝子玉を配したのがアクセント。自分には敷居が高いと憧れていたものをカタチまで行き着けた達成感に酔いながら、自己流エスキールラの醸す風情、景色を日々愛でていきますね。やったー♪