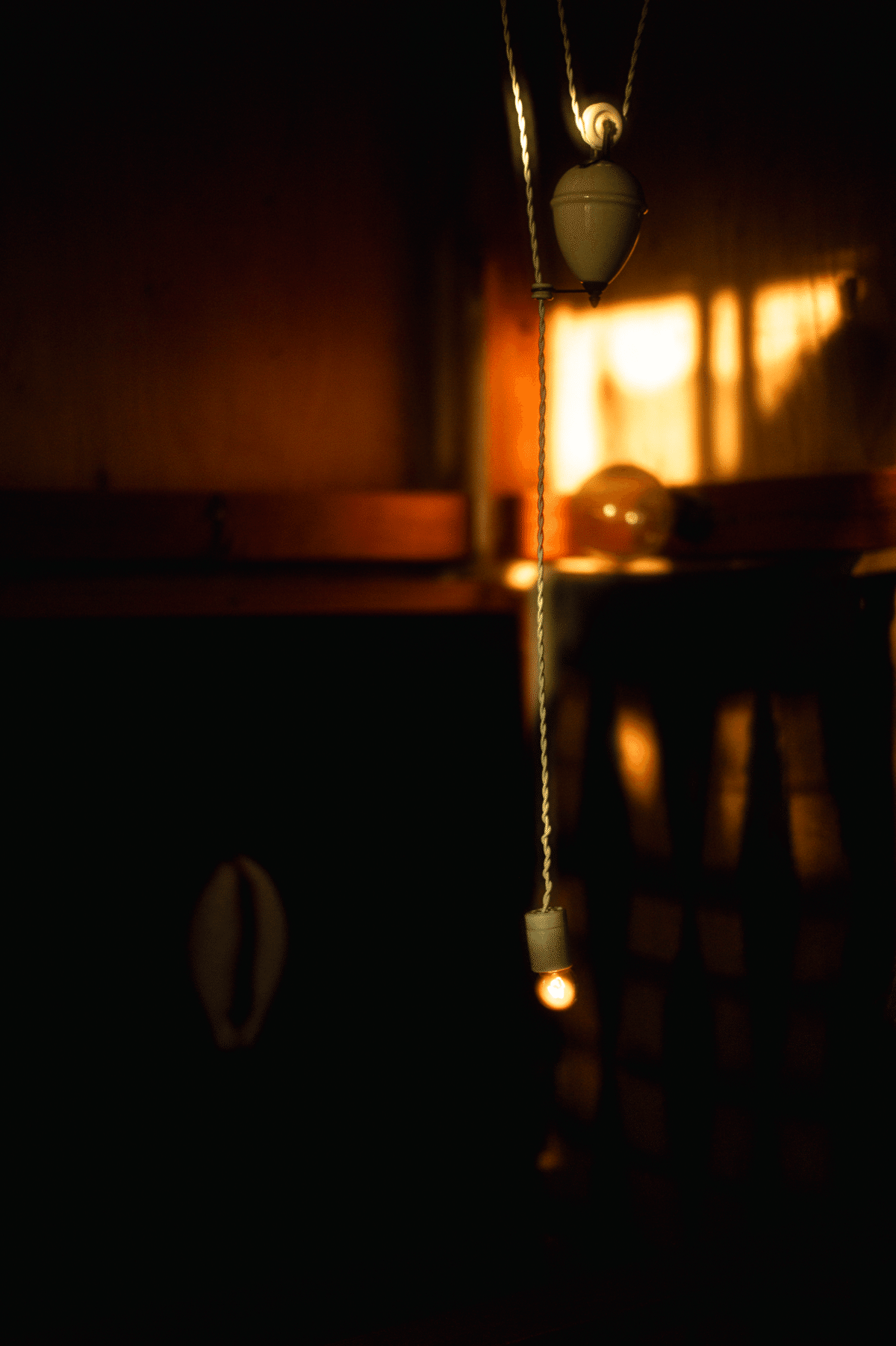

居間に小さな灯りを

家で最も過ごし、リラックス空間が居間。夜は天井からのライトを廃して、床近くから間接照明で場に劇的な光の陰翳を創出し、闇の多さにくつろぎ、深く深く心鎮めています。土間に設けていたベンチコーナーが最近は活躍の機会がめっきり減ったため、その一角を照らしていた仄かな明かりを居間に移し、居間におぼろげな点光を加え、いっそうとアンビエント&チルアウト度を高めるよう目論んでみました。

埼玉県北本市のギャラリー&カフェ「yaichi」で入手した20世紀フランス製の『白磁昇降バランサー 滑車』やペツルの『プーリー』を再活用しつつ、今回はぜんたいを白色、なおかつバランサー以外はコンパクトな物で調和したくて電線、白磁ソケット、小型キャップ、7wの白熱灯ベビーボールを追加購入。

鎌倉の名店舗の照明も手がけ、抜群のセンスと美意識をもつ鎌倉材木座の電設工、中山さんが居間の天井に配してくれた電線は彼がストックしていた古い碍子で絶縁。その景色に馴染むよう乳白パーツを組み合わせたかったのです。

電線は2本タイプ。被覆する布カバーからプラスとマイナスの線を露出させ端子を圧着してソケットとキャップに固定します。こう書くと何やら専門的で難しそうに感じられちゃうかもしれませんが、とっても簡単です。電線は2本が色違いになってますが、寒色系の方がマイナス、暖色系の方がプラスという暗黙のルールがあるようですよ。これに留意してソケットに電線を付けます。気をつけるのはそれくらい。

ここで重宝するのが、ワイヤーストリッパーというツール。電線を剥き出しにして端子に圧着させる。ただそれだけの役割で、活躍できる機会は極めて少ないのですが、照明を自作したい人には必需品。ぼくはamazon basicの手頃な製品を愛用しています。

あと大事なのは、バランサーに電線を通してからこの作業をおこなうこと。ソケットやキャップに電線を固定してしまうと、電線をバランサーに通らず、ソケット、キャップから外してのやり直しになってしまいますからね。また、バランサーの滑車の溝に合う径の電線を選ぶのも重要です。バランサーを手に入れたら、溝の幅をきちんと正確に計測してから適した電線を探すようにしましょう。フランスの古いバランサーはこの幅がかなり細い個体もあって、アジャストする細い電線はごく一部なのでご用心を。

仄かなスポット照明が欲しい場の頭上に設置してみました。プーリーはU字ボルトで天井に固定しましたが、テグスなどで上から吊り下ろしてもいい感じかな。バランサーが存在感あるので、他のパーツはコンパクトで控えめな物がバランス的に整うように感じます。余裕持って電球を上げ下げするため、電線は長めに選ぶようにすると良いと思います。

西陽差す夕暮れ。早く暗くならないかな、とこのライトを設置してからソワソワするようになりました。

ああ、やっぱり白熱電球の色味は格別です。LED電球ではこの温かみが出ないんですよね。7ワットの小さな明かりが灯るさまは風に揺らぐ蝋燭の炎みたい。心揺さぶられ、涙が出そうになるくらい劇的です。この感動を日々愛でていこうと思います。