ベースアンプはいま、時代の曲がり角にいる 前編

大上段に構えたタイトルになってしまったが、今回はエレクトリックベース専用アンプの過去と未来について思うことを綴っていきたい。

長くなるので2回に分け、今回は駆け足になるが90年代までのベースアンプの歴史をご紹介しよう。

見出し画像がアンペグ(AMPEG)社製のSVT-2PROであり、現在は生産終了となった「ツープロ」の、低音の風呂と呼びたくなるような重厚なサウンドをご存じの方であれば私の思うところに少なからず共感していただけると思う。

☆

エレクトリックベース(以下EB)という楽器の始祖は言うまでもなくフェンダー(FENDER)社製プレシジョン・ベースであり、中空部の無い一枚板を加工したソリッドボディにフレット付きのネックを組み合わせた、エレクトリック・ベース・ギターという新しいカテゴリの楽器を世に問うた、その最初の製品である。

フェンダー社のエレクトリックギター同様に内蔵型の楽器専用マイク、ピックアップ(pickup、以下PU)を搭載することでそのまま機材に繋いで音が出せる簡便性もあってEBはコントラバス‐ウッドベースに換わる低音楽器として広く受け入れられ、他のギターカンパニーの多くが追随した。

フェンダー社は創始者レオ・フェンダーの設計による楽器用アンプリファイア(amplifier)‐アンプの製造販売も並行し、自社製品のEBを最良の音で鳴らすためのモデルを多く世に送り出した。

現在でも名作のひとつに数えられるベースマン(Bassman)も、本来はギター/ベース兼用の大出力・高音質モデルとして生み出されたのである。

☆

ギター/ベース兼用のアンプが主流だったのは60年代までであり、以降はベースの特性に合わせた専用機種であるベースアンプ(以下BA)が生産されるようになる。

なかでもアンペグ社は60年代中盤の時点ですでにB-15というBAをリリースしていた。

B-15はモータウン(MOTOWN)お抱えの名手ジェイムズ・ジェマーソンの使用により現在では神格化にも近い崇拝を集めており、これまでにも幾度か復刻モデルが生産されている。

…ここで脱線をお許しいただきたいが、アンペグの最初の製品はBAではなくウッドベース用PUだった。

ウッドベースの脚部(peg)に取り付けて使用する専用PUを開発して売り出したMichael-Hull Electronic Labsだが、このPUにamplified peg‐電気的な増幅のためのペグという呼称が生まれ、それにちなむAMPEGをブランドおよび社名に用いたという。

以降、UKのマーシャル(MARSHALL)社がエレクトリックギターのディストーションと共に発展したようにUSのアンペグ社はEBの低音と共に成長し続けることになったのである。

☆

ロックをはじめとするポピュラーミュージックの隆盛は演奏会場の大規模化を呼び、音響機材たるBAも高出力化と大音量化の途を進むことになる。

ギター用アンプであれば真空管駆動の回路で120ワットもあれば十分にモンスター呼ばわりされるほどの大音量を生み出すところを、BAでは低音のラウドで明瞭な再生のために400ワット近くまで出力を上げる必要があった。

先に名の出たアンペグSVT-2PROはその最後期の製品であったし、他にもマーシャルはVBA400の名で400ワット出力のBAをリリースしている。

一方でBAには再生音域の拡大‐ワイドレンジ化という要素が求められるようになった。

これも源流を遡ればロン・ウィッカーシャムがグレイトフル・デッド(GRATEFUL DEAD)のステージのために設計した大掛かりなスピーカーシステムにたどり着く。

ノイズが混入しにくく低音から高音まで明瞭なサウンドを実現すべくウィッカーシャムは楽器用回路の設計開発に注力し、それをリック・ターナーの手による高精度で美麗な木部コンポーネントに搭載したギター/ベースにはアレンビック(ALEMBIC)の名が冠され、有名ミュージシャンの使用により世界的な注目を集めた。

複雑かつ高額だったアレンビックのエレクトロニクスは他製品へのインストールが難しくあまり普及しなかったが、ベース本体に内蔵のプリアンプ回路によるノイズへの耐性の獲得と、手元で音質をコントロールするアクティヴ・イコライザー(EQ)の搭載は70年代後半以降のトレンドとなる。

現在も生産されているEBの中ではフェンダー社を離れたレオ・フェンダーが設立した第2のブランドたるミュージックマン(MUSICMAN)、およびスチュアート・スペクターのニューヨークの工房に起源を持つスペクター(SPECTOR)が挙げられる。

この頃になるとBAは求められる特性の獲得のため、ギター用アンプとは異なる途を選ぶようになる。

そのひとつがソリッドステイト(solid state)化、すなわちトランジスタ回路の導入である。

高出力化にともなって電圧と回路の発熱量も上がる真空管回路に替わるかたちで登場した増幅素子トランジスタは品質の安定と低価格化が進むにつれてBAにも多く採り入れられ、これにより真空管回路では400ワットを超えることが難しかった高出力を実現する。

BAのソリッドステイト化は60年代後半の時点でヴォックス(VOX)やフェンダーが導入に踏み切っていたが、プロフェッショナルな水準の機材としてはアコースティック(ACOUSTIC)社が70年代にリリースした360が、愛用者のジャコ・パストリアスそしてジョン・ポール・ジョーンズの名と共に記憶されている。

なおアコースティック社にかつて在籍したスティーヴン・ウィリアム・ラヴィは後に自身のイニシャルに由来するSWRを設立する。

ワイドレンジ化の潮流は80年代後半、それまでのアナログ方式の録音技術がデジタルに移行し、EPやLP等のレコードがCDに移行することでさらに加速する。

鈍くぼやけた音像になりがちだった低音がクリアに再生される環境が整い始めたことで、今度は音源どおり‐CDから聴こえるとおりのベースラインをステージで演奏するという能力がベーシストおよびその使用機材に求められるようになった。

これと前後して、ベースの音声信号をアンバランス(不平衡)→バランス(平衡)へ変換し、さらにインピーダンスの補正を行ったうえで音響機器に伝送することでノイズ軽減および音質劣化の低減を図る手法が普及する。

これに用いる変換機はDIボックス、または単にDIとよばれ、現在ではボス(BOSS)DI-1が広く普及している。

発売は1985年

90年代にはコンサートの規模もアリーナからアンフィシアター、さらには万単位のオーディエンスを動員する野外会場まで拡大したことでBA、とりわけ音質に最上を求めるプロフェッショナルが選ぶ製品には大出力と高音質‐少なくともワイドレンジという特性が必須となった。

この時期に名を馳せたブランドを思いつくままに書き出しても

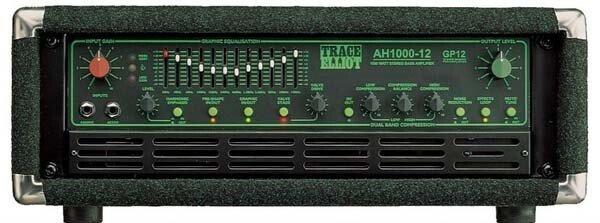

・トレースエリオット(TRACE ELLIOT)

・ギャリエン・クリューガー(GALLIEN-KRUEGER)

・SWR

といった名が挙がる。

特にTエリオットは90年代から2000年代初期にかけて普及し、練習用スタジオから野外大会場まで幅広く見かけたものである。

1991年、イエス(YES)は紆余曲折を経て空前の8名体制となり、アルバム”UNION”のプロモーションツアーを敢行したが、この時にクリス・スクワイアが手にしていたのがかつてのトレードマークのリッケンバッカー(RICKENBACKER)4001ではなくトバイアス(TOBIAS)のスタンダードと思われる5弦モデル、スピーカーはアンペグではなくSWRだったのがこの時代を象徴しているのではないだろうか。

後編では2000年代以降のデジタルアンプと、音響機材の変化を採り上げたい。