ギターエンジニアリングの袋小路

一見すると50~60年代からそれほど進歩・変革が無いようなギター系弦楽器の設計開発‐ギターエンジニアリングだが、振り返ってみればイノヴェイティヴな機構やシステムが生まれ、世に送り出されている。

しかし、さらに踏み込んで調べてみると、革新性・独創性のみで突っ走ってしまった結果、袋小路とも呼ぶべき進化の行き止まりにぶつかってしまった例も存在する。

今回はその中から、全自動ギター用可変チューニングシステム、トランスパフォーマンス(TransPerformance、以下TP)をご紹介する。

なお以下においてTP社とその製品、およびユーザーの皆様の名誉を毀損する意志の無いことを先におことわりしておく。

袋小路という表現も、技術発展の行き詰まりの比喩として用いているだけであり、製品の能力や価値を貶める意図は無いことをご了承いただきたい。

☆

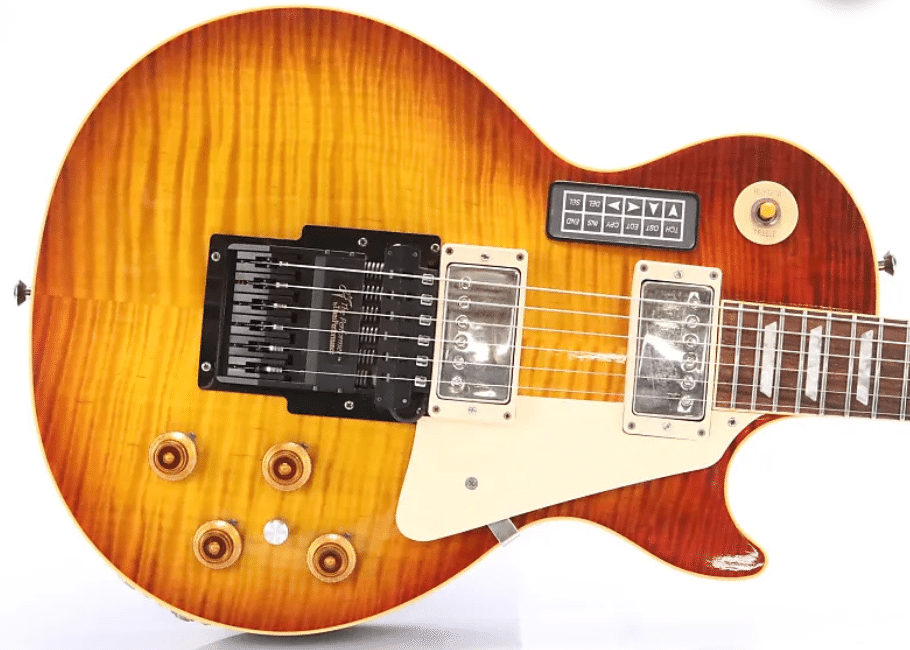

改めてTPだが、これは90年代終盤頃にトランスパフォーマンス社が発売したギター内蔵式の可変チューニング機構である。

いちおうDTS-1という型番が与えられているのだが、TP社の製品としてもっとも高い認知があるシステムでもあるので以降はTPとさせていただく。

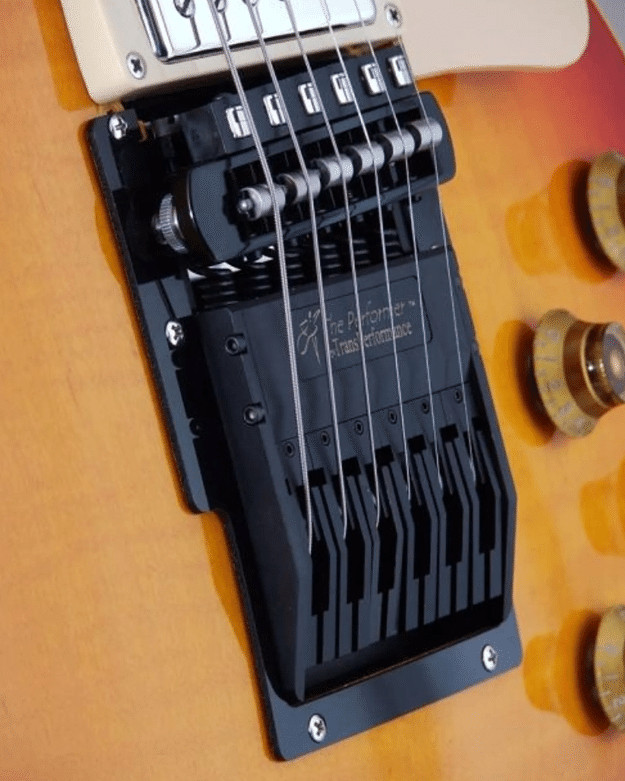

ギター弦の根元であるボールエンド部の、しかも弦ごとに独立させた保持部を可動とし、モーターと制御パネルを組み合わせることで各弦の張りを調整する、というのが基本的な仕組みである。

もちろんそれだけではチューニングが合わずまともに演奏出来ないため、

○各弦の音程を検知するためのピックアップをブリッジサドル付近に設置

○基本のチューニングをマシンヘッドで行った後にナット部で弦をロックするロックナット

といった補助機構もあわせて取り付ける必要がある。

さらに、チューニングの変更にはボディ表にコントローラーを埋め込む。

もうひとつ、稼働状況を表示する液晶パネルはボディ側面に設置する設計になっており、

かなりの木部加工が必要になる。

もちろん、TPではfingerと呼ぶ弦のボールエンド保持部を駆動させるモーターやその制御回路も

ギターの木部を掘り込んで設置しなければならない。

TPが世に出るきっかけとなったのは

ジミー・ペイジ(Jimmy Page)の助力によるところが大きい。

ペイジとTP社のリレイションが始まったのは1990年だという。その3年後のカヴァディール・ペイジの来日公演でもTP内蔵のギターをプレイしたそうだ。

私の楽器屋店員時代の記憶ではそれよりしばらく後、だいたい2000年頃からTPを内蔵したギターが少数ながら流通しはじめ、ほぼ同時に某楽器店が窓口となってTPのインストール‐という語はまだ当時馴染みが無かったが‐の受付が開始されたはずである。

しかし、実際のところTPの思い出といえばそれぐらいである。実機を眼にすることも無ければ実際に触る機会もないまま、いつの間にかその名を聞かなくなった。記憶が定かではないが、先の楽器店のTPインストールの受付もかなり早いタイミングで終了したはずだ。

ジミー・ペイジはレッド・ツェッペリン時代から変則チューニングを積極的に採り入れてきたギタリストであり、一台のギターで複数のチューニングを、状況ごとに切り替えながらプレイすることの斬新さに彼が魅了されたのはべつだん不思議なことでもない。

特にTPの、ギターの音声信号に一切関与しない‐音声信号を加工しないという特性は、ペイジならずとも多くのギタリストにとって大きな魅力だったはずだ。

ギターの弦振動に源を発する音声信号の、音程補正(ピッチシフト)の技術は80年代以降のデジタルプロセッサの進歩によりかなりの向上がみられた。

しかし、複数の弦振動を個別に検知したうえでの移調(transpose)となると、90年代の時点では専用ピックアップを搭載したギターシンセサイザーをもってしても難しいものだった。

その点でTPはデジタルプロセッサによる人工的な音程補正ではなく、弦振動そのものは100%アナログなままで出力できる。

これが、少なくとも90年代~2000年代までは大きなアドヴァンティッジたりえたのである。

☆

かりに2023年の現在において、一台のギターによる複数のチューニングの切替というセッティングを求めるギタリストが真っ先に思い浮かべるのはモデリングギターであろう。

ジミー・ペイジがTPの設計開発に関わり始めた90年代初期ではまだ製品のリリースすら漕ぎつけていなかったライン6(LINE 6)は1996年にモデリング技術を用いたギター用アンプを製品化、2002年にはモデリングギターを発売した。

現行モデルでは代表的な変則チューニングがプリセットされているうえに、オーナーによるオリジナルのセッティングをメモリーさせておくことも可能である。

もちろん、デジタルプロセッサゆえのレイテンシ(遅延)はどうしても存在するが、今後の改良により限りなくゼロに近づいていくことは容易に想像できる。

ひるがえってTPだが、一台のギターで複数のチューニングを切り替える、その機能のためにかかるコストが非常に大きいものになってしまう。

パネル類や可動部といった機械系統はもちろん、それを木部に仕込むための加工の手間ももちろんコストとなる。

さらに、木部を大きく削られ、掘り込まれることでギターの鳴りも変化する。

それらを全てふまえた上で、それでもTPを使いたい、自分のギターにTPをインストールしたいというギタリストが、はたしてどれだけ存在するだろうか。

モデリングギターは先述のライン6を含め複数のブランドから現在も販売されているし、ローランド(ROLAND)は専用ピックアップを必要としないギターシンセサイザー、SYシリーズを近年になって投入している。

複数のギターの持ち替えが可能なギタリストならともかく、最小限の機材でステージやレコーディングに臨むプレイヤーにとって、手持ちのギターにTPをインストールするという選択肢は最良でも現実的でもなくなってしまったのである。

強引な表現をお許しいただければ、TPはオーヴァーエンジニアリングだったのである。

90年代の開発時には必須にして最低限の機能に絞ったつもりだったかもしれないし、複雑な機構は実用性を担保するためにどうしても必要だったかもしれないが、その高額で大掛かりな機構には発展の余地が残されておらず、市場に浸透することもなければ潜在的な需要を掘り起こすことも出来なかった。

こうして気づけばTPはギターエンジニアリングの歴史の袋小路に入り込んでしまい、引き返すことも前進することもままならず、そのうちに時間の大河に押し流されてしまったのである。

☆

トランスパフォーマーは現在AxCent Tunig Systemなる会社に引き継がれているようだが、日本の代理店はたっておらず実質的に通販のような直接取引によるインストールのみ対応しているらしい。

2007年にはトロニカル(TRONICAL)社が開発したシステムを純正搭載した、そう、かのロボットギターがギブソン社からリリースされたが、その後の経緯は皆さまもご存じかと思う。

ロボットギターがギブソンを傾けた、倒産の引き金になった、等の声もあるようだが、真実が明らかになるにはもう少し時間が必要だと思うのでここでは触れないでおく。

☆

いちギターエンジニアとしての私の意見を言わせていただければ、TPや、この際ロボットギターも含めてもいいが、可変チューニング機構の研究開発はこの先も続いていくだろうし、その歩みを止めるべきではない。

例えばフロイド・ローズ(Floyd Rose)が生み出したヴィブラートブリッジは元をただせばフェンダーのシンクロナイズド・トレモロの派生型だったが、後に多くの改良変更を経て現在ではロック式ヴィブラートブリッジの主流となった。

可変チューニング機構にも同様の技術的なブレイクスルーとその先の発展が、全く起きえないとは誰も断言できないのである。

一方で、楽器店で修理調整の仕事に就いていた五十路手前の古狸としては、造るならまともなものを造ってくれ、と言いたくもなる。

「ま」「と」「も」の3文字に込められた思いはあまりにも多すぎて書ききれないぐらいなのだが、その中でも耐久性、実用性、汎用性のみっつは必要最低限である。

TPを凌ぐシステムがいつ、どのようなかたちで世に出てくるか、若干の期待を抱きながら私はもう少し待ってみたいと思う。