債券は満期日まで元本が戻らない?

「債券は満期日まで元本が戻らない?」と聞かれた場合、通常の答えは「はい。途中に市場で売却しない限り戻らない」というふうになるかと思います。

しかし現実には全てがそうではなくて、資源大手のBHPビリトンの米国金融子会社が発行した2075年10月19日満期の米ドル建て債券を例に見てみたいと思います。

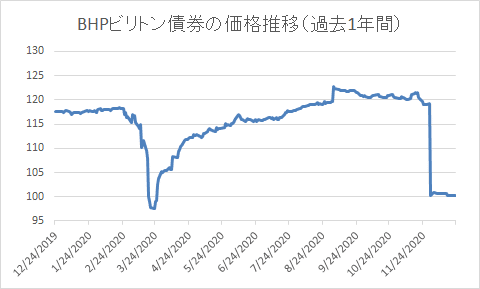

まず以下は過去1年間の債券価格の推移となります。コロナの拡大で今年3月に単価が97ドルまで低下しましたが、その後回復をし、11月30日の急落前までに119ドルまで回復をしました。ところが、以下の価格グラフにあります通り、2020年12月1日に前日終値の119.16ドルから100.329ドルへ急落しております。

S&Pによる債券格付けを見ましても2016年2月29日のBBB+から変化が無く、親会社格付けも2016年2月29日からAで変更はありません。

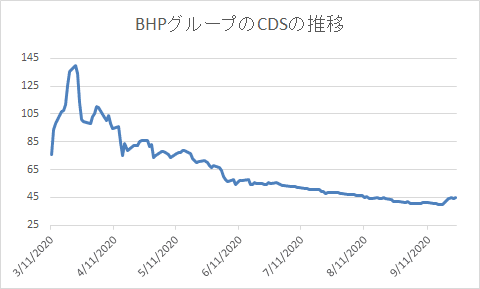

親会社のクレジットディフォルト・スワップを見ましても、3月のコロナ禍で上昇したものの、それ以降は信用が改善し、低下傾向にあります。11月末に特段数値が上昇している事もありません。

また親会社はオーストラリアと英国で株式を上場しておりますが、共に11月30日に株価が大きく下落した訳では無く、通常の日々の上下動で推移しております。

しかしながら、債券単価のみ119ドルから100ドルへ下落している訳で、理由を調べてみますと11月30日にコーポレートアクションがあった事が分かります。その内容は当該債券を満期(2075年10月19日)まで存続させるのではなく、2020年12月30日で早期償還させる発表となります。またその際の早期償還価格は100ドルですので、市場はこのニュースに反応し、119ドル台から100ドル台まで急落した事となります。

ここで生じる一つの疑問はアイシンがUSQ12441AB91の当該債券は満期日が固定2075年で固定の米ドル建てハイブリッド債券でありますが、2075年より前の早期償還が可能なのか?という点です。まず早期償還の有無を調べますと、2025年10月20日に早期償還が設定されている事が分かります。しかしこの内容を以てしても2020年末に早期償還が出来るわけでは無く、11月30日発表の資料を見ますと早期償還の根拠として「Condition 7.3 of the US Dollar Notes」という箇所を参照しております。

「Condition 7.3 of the US Dollar Notes」が何を意味するかを調べるために、該当資料を読みますと、「Substantial Repurchase Event」が発生したとトラスティーが判断した場合、債券を早期償還出来ると記載されております。なおこの「Substantial Repurchase Event」ですが、「相当な規模の買い戻しの事実」というような意味であり、当該債券においては2016年4月の起債時には22.5億米ドルの規模で起債されましたが、2020年11月末時点では約2.5億ドルしか存在せず、約89%が発行体によって既に買い戻されている事が分かります。よって当初規模から勘案しますと、トラスティー(今回の場合はシティコープ・トラスティーカンパニー)は確かに相当な規模の買い戻しが既に行われて、残り(約11%)の残高規模は小さいと判断出来た為、当該債券を早期償還させる決定をしたという事になります。仮に11月や10月にこの債券を購入していましたら6.75%という高い表面金利は享受出来ていましたが、それより単価が急落した影響の方が大きく、結果的には損失となっていた公算が高いと言えます。

例えば10月末の単価はブルームバーグによりますと120.88ドルで2025年10月20日の早期償還を前提としますと年率利回りは約2.27%ですので、S&PによりBBB+の格付けが付与されている債券としては、十分に魅力的な金利水準であり、購入された方も一定数いたと考えており、その結果単価の急落に見舞われて、損失を計上したケースも当然存在すると思料致します。

(2020年10月30日時点での格付けBBB+、BBB、BBB-の米ドル建て債券の平均的利回りを調べますと、5年満期の債券は1.10%が平均的な利回りであり、BHPビリトンの債券に妙味を見出した方もいらっしゃたかと思います)

つまり個別債券の選択において、格付けや通貨、発行体の業績などに加えまして、当該債券の当初発行規模と現在の残存規模の比較も重要な項目であると、今回改めて認識をしております。なお添付資料にあります通り、BHPビリトンは今年の9月と11月に当該債券の買い取り請求を実施しており、発行済元本を圧縮してきた経緯があります。債券の買い取り請求に関しましては、たまにあるイベントであり、その都度買い取り請求に応じるべきか、

それとも継続保有をすべきかの判断になりがすが、この部分に関して触れますと、やや文章が長くなってしまいますので、別途機会がありましたら触れさせて頂けますと幸いです。

最後までお読み頂き有難うございます。