はじめの一歩(馬券編)

こんにちは、等身大のウマ活を記録しているひらこです。

だいぶご無沙汰なnoteになってしまいました。

今回はウマ娘から少し離れ、競馬における基礎部分について触れてみたいと思います。

というのも、実は23日に小倉競馬場へ初めて行くので、久々の競馬場に気持ちが高まっているという理由がありまして…。

ゴルシ産駒も何頭か小倉を走るようなのでとても楽しみです!!

さてさて、競馬場という場所は入場料100円で誰でも場内に入ることができ、ファミリー層やカップルなんかも訪れる、ある種レジャー施設のような面もあります。

しかし競馬はあくまでギャンブル、馬券を購入してこその競馬ではあるので、今回は馬券について書いていきたいと思います。

競馬は馬券を買ってこそ

今はネットでも投票ができるようになったので、全国どこにいても競馬を楽しめるようになりましたね。

友人から聞いた話ですか、昔ネットがなかった時代は電話による投票があったとかなかったとか…。

私は最寄りの競馬場が小倉になるのですが、それでもなかなか現地に行くことができないので、どうしても賭けたいレースがある時はネット投票を利用することも…。

しかし現地での観戦と、紙の馬券を手にする時の高揚感は何にも変え難いものがあります。

特に推しの馬券は当たっても外れても手元に置いておきたいもの。

まだ紙馬券をコレクションできるほど競馬場へ行けていないのですが、ゆくゆくは思い出の馬券をファイリングしたいと思っています。

馬券の種類

現在馬券にはWEB投票限定の「WIN5」という券種を合わせると全部で10種類あります。

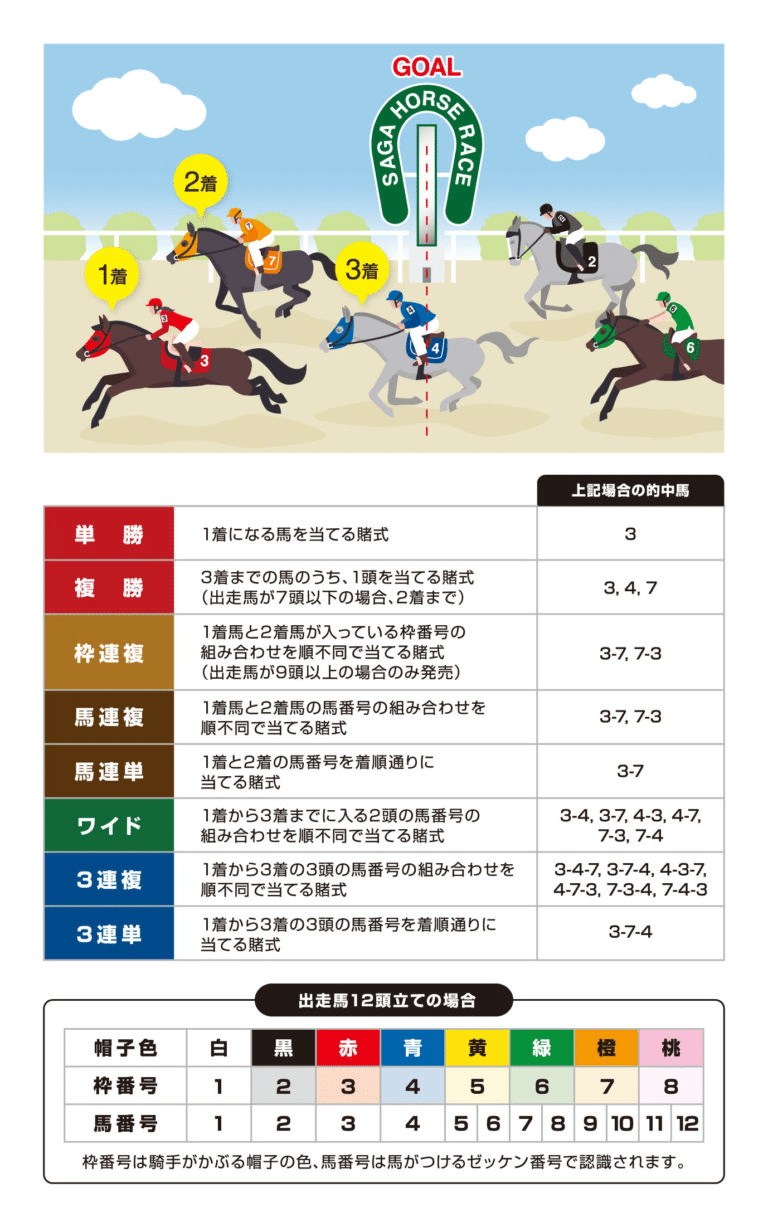

佐賀競馬の公式サイトにとてもわかりやすい図があったので、拝借しました。

文章を読むのがだるい方は下記の図をご覧ください。

①単勝(たんしょう)

単勝馬券は1着になる馬を当てる馬券で、一番シンプルな馬券です。

発売開始時に出走する馬が2頭以上いる場合に発売されます。

②複勝(ふくしょう)

複勝馬券は1着から3着までに入る馬を当てる馬券です。

発売開始時に出走する馬が5頭以上の場合に発売されますが、7頭以下の場合は2着までしか的中にならないので注意が必要です。

また、単勝よりも払い戻し額は低くなります。

③応援馬券(おうえんばけん)

この券種が買いたくて競馬場へ通うファンも多いはず…!

応援馬券は1頭の馬の単勝と複勝を同時に購入することができる馬券で、購入額は1口200円になります。

他の馬券とことなく一番の特徴は右上に「がんばれ!」の文字が印字され、このことから「応援馬券」と命名されました。

④枠連(わくれん)

枠連は他の券種と異なり、馬単体にかけるのではなく「枠」を指定して賭けます。

馬は出走する時にゲートに収まってからスタートしますが、そのゲートを「枠」という概念でくくっています。

枠は1〜8枠まであり、出走する馬の頭数によって枠の仕切り方が変わります。

枠連では1着と2着になる馬の「枠」を当てます、1着と2着の馬の順番は問いません。

また、出走頭数によっては1枠に2頭ないし、3頭入ることがあるので1枠と1枠という組み合わせの買い方もありえます。

発売開始時に9頭以上出走する場合に発売されます。

⑤馬連(うまれん)

馬連は1着と2着になる馬の組み合わせを当てる券種で、順番は問いません。

発売開始時に出走する馬が3頭以上の場合に発売されます。

⑥馬単(うまたん)

馬単は1着と2着になる馬を順番通りに当てる券種です。

馬連よりも当てるのは難しいですが、その分払い戻される金額は高くなります。

発売開始時に出走する馬が3頭以上の場合に発売されます。

⑦ワイド

ワイドは1着から3着に入る馬を2頭当てる券種です。

1〜3着に入る2頭の馬の順番は問いません。

発売開始時に出走する馬が4頭以上の場合に発売されます。

⑧3連複(さんれんぷく)

3連複は1着から3着になる馬の組み合わせを当てる券種です。

1〜3着に入る馬の順番は問いません。

発売開始時の出走する馬が4頭以上の場合に発売されます。

⑨3連単(さんれんたん)

3連単は1着、2着、3着になる馬を順番通りに当てる券種です。

順番通りに当てるのは非常に難易度が高いですが、その分払い戻し金額は一番高くなります。

発売開始時に出走する馬が4頭以上の場合に発売されます。

⑩WIN5(ウィンファイブ)

ネット投票限定で発売されるのがWIN5という券種です。

日曜日に開催されるレースの中でJRAが指定する5つのレース全ての1着の馬を当てる夢のような馬券です。

最近キャリーオーバーが発生し、払い戻し予想金額が大変なことになっていました。

以上、各馬券馬券について解説してきましたが、券種と的中の難易度及び配当率を整理するとこんな感じです!

マークシートの記入

次に、競馬に賭けるには先述の通りネットでの購入と、競馬場ないしウインズでの馬券購入がありますが、ここでは競馬場での馬券購入について解説します。

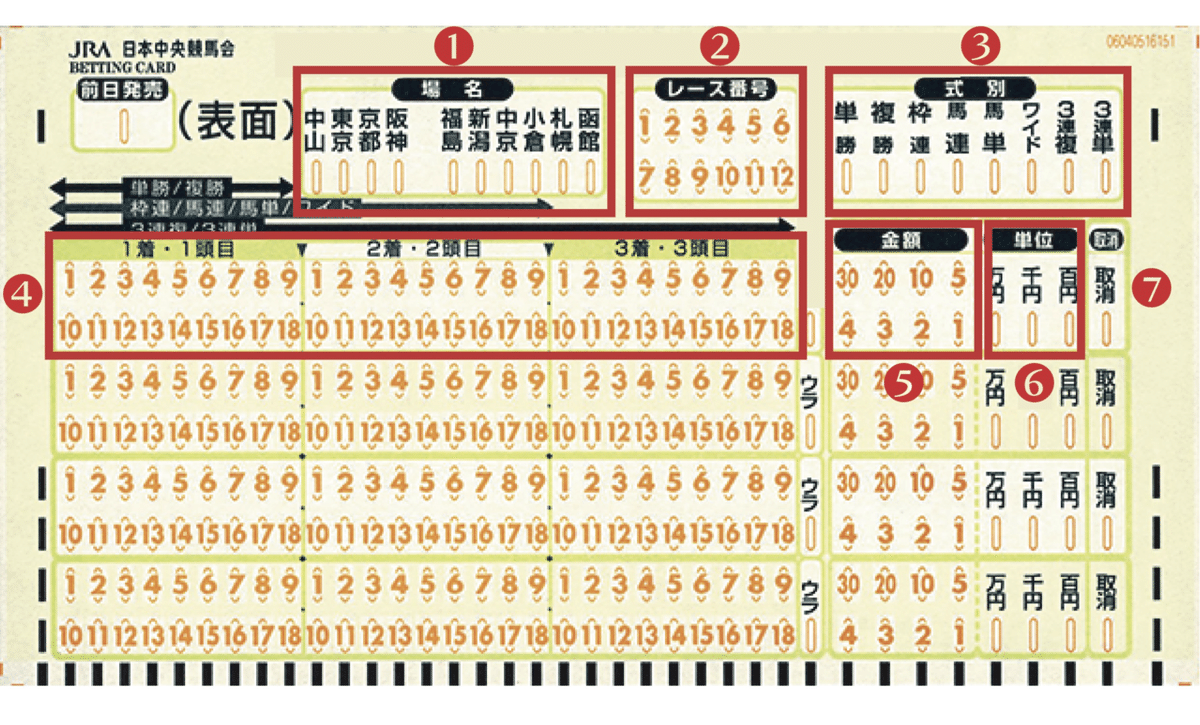

競馬場で馬券を購入するときは、マークシートを使います。

マークシートは誰でも記入できるように、競馬場のあちらこちらに設置してありますし、鉛筆も使い捨てのものが用意されています。

マークシートには現在5種類あって購入の仕方によって使用するカードが異なります。

①券種を一種ずつ購入する場合→緑のカード

②1頭または2頭を軸に購入するカード→青のカード

軸を決めて購入することを「ながし」と言います。

③複数の馬を選んでさまざまな馬の組み合わせで購入するカード→赤のカード

選んだ馬の組み合わせを全通り購入する場合を「ボックス」

1、2、3着に入る馬を複数選択して購入する場合を「フォーメーション」といいます。

残りの④ライトカードと⑤クイックカードは現在ある在庫限りで廃止となるようなのでここでは割愛します。

では、基本のマークシートの塗り方を「緑のカード」を使ってみていきましょう。

❶場名…投票する馬が走る開催競馬場を選択します

❷レース番号…投票する馬が走るレース番号を選択します

❸式別…購入する券種を選択します

❹馬番…単勝または複勝の場合は1頭目のみをマークします。

枠連、馬連、馬単、ワイドの場合は1頭目と2と馬までをマークします。

3連複、3連単の場合は3頭目まで漏れずにマークします。

❺金額…購入金額の金額をマークします。

❻単位…購入する金額の単位を記入します。

百円から万円まであるので、間違えないようにしましょう!

もしマークを間違えた場合は一番右側の❼「取消」をマークすれば、わざわざ消しゴムで消さなくて済むので便利です。

ボックスとフォーメーションについては公式から出されている下記の解説動画を参考にしてみてください。

自動発売機で購入する

マークシートの記入が終わったら、いよいよ馬券の購入です。

マークシートは競馬場内に設置されている自動販売機に入れて馬券を購入します。

なお、自動販売機は「払い戻し専用」の物もあるので気をつけてください。

自動販売機の利用方法についてはJRA公式のガイドがよく解説されているのでリンクを貼っておきます。

また、マークカードの記入漏れがあると修正画面が表示されて慌てることがありますが、落ち着いて修正しましょう!

何はともあれ習うより慣れろ

いかがだったでしょうか?長々と退屈なnoteだったかもしれませんね…。

文章だとなかなか頭に入らないかと思いますが、競馬場で実際に馬券を購入してみるとやり方がわかると思いますし、場内には多くのスタッフが常駐していて、競馬ビギナーにも優しく教えてくれます。

最近はビギナーのための講座ルームのようなものもあるようですので利用してみるのも手ですね!

私自身まだまだ競馬ビギナーなので、少し間違っているかもしれませんが、覚書として書いたnoteがこれから競馬の世界に足を踏み入れる方の手助けになれば幸いです。