noteのコンテンツ制作管理システム作ってみた話

出たとこ勝負なコンテンツ制作に終止符を

しばらくnoteを書いて思ったことがある。

それは、過去コンテンツの制作過程は残しておくべきということだ。

実際、新しいnoteを書いていくなかで「あのときどうやったっけ?」は、かなり頻繁に起こる。

あの記事のアイデア出しどうやったっけ?

ChatGPTに質問した内容どこいったっけ?

あのときの記事構成案を参考にしたい

都度立ち止まり、考えたり調べたりしていたので、いっそのこと制作過程をすべて記録して、いつでも取り出せるようにしたくなった。

そこで、notionでコンテンツ制作管理システムを作ってみることに。

すると、「あのときどうやったっけ?」が解消されるだけでなく、執筆中に思い悩む時間を減らすことにも成功した。

本記事ではこのときの体験をシェアしていく。同じくコンテンツ制作をされている方の参考になれば幸いだ。

【コンテンツ制作管理システムの要件】

・記事の制作過程を履歴として残し、後から参照できるようにする

・コンテンツ制作フローを統一し、企画と構成案の作成時間を短縮する

・制作スケジュールを作り、継続的にアウトプットを出せるようにする

コンテンツ制作管理システムの仕組み

1つのデータベースと2つのビュー(表示方法)から成り立っている

データベースとは各コンテンツページの集合体で、各コンテンツページに記事の詳細が詰まっている。

【各コンテンツページの基本データ】

・タグ:関係するキーワード

(例:コンテンツ制作管理)

・ステータス:制作状況

(例:企画→制作中→公開)

・著者:記事を執筆する人

・制作期間:記事の制作にかかる期間

・公開日:記事の公開日

・URL:記事のURL

加えて、各コンテンツページには詳細を記述するノートがあるので、そこにコンテンツの設計書を記述する形にした。

【各コンテンツページの詳細データ】

・記事が解決する課題

・記事のコンセプト

・記事の構成案

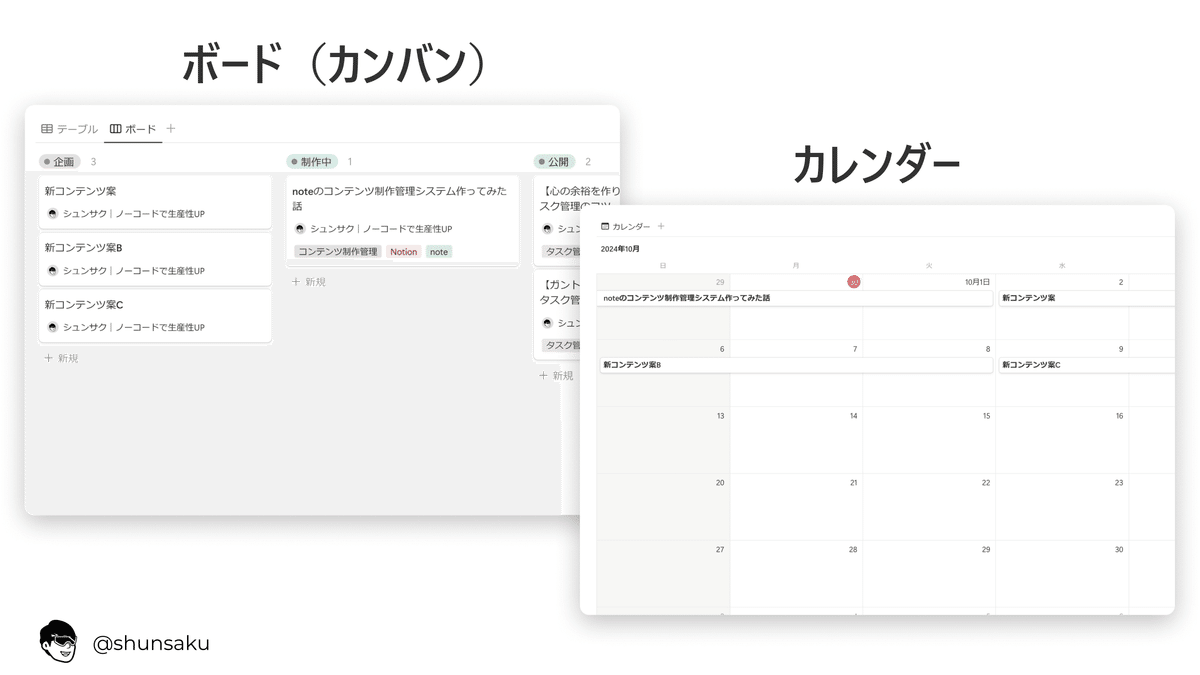

上記データベースを、進捗管理に特化したボードビュー(カンバン方式)とスケジュール管理に特化したカレンダービューでそれぞれ可視化している。

実際の使用感について

実際にどのような流れでシステムを使っていくのかを紹介していく。使い方はとてもシンプルだ。

【コンテンツ制作の流れ】

・コンテンツページの新規作成

・コンテンツ制作(記事の執筆や画像制作)

・各種ビューで進捗管理

・コンテンツを公開

コンテンツページの新規作成

「コンテンツを新規作成」ボタンを押すと新しいコンテンツページが追加される。

作成したコンテンツページを開くと、詳細情報が入力できる。上から順に埋めていけば、コンテンツ企画案ができあがるようになっている。

コンテンツページの下にノートがあるので、そこにコンテンツの詳細を記述していく。私がコンテンツ制作時に重視しているのは、「記事が解決する課題」「記事のコンセプト」「記事の構成案」の3つだ。

【記事が解決する課題】

コンテンツが解決する課題を箇条書きで書いていく。

具体的には、ChatGPTと会話しながらまとめておき、そのやり取りのリンクを貼り付けて、後からでも参照できるようにしている。

【続いて記事のコンセプト】

コンテンツの切り口や方向性をまとめるようにしている。執筆時に内容がブレないようにするためだ。コンテンツの切り口とは物事の着眼点のこと。

具体的には、キーワードをかけ合わせて作っている。例えば、本記事の切り口は「note×コンテンツ制作管理システム×notion」だ。

個人の体感としては、3つ以上のキーワード(トピック)をかけ合わせることで独自性の高いコンテンツになることが多いと感じている。

【記事の構成案】

コンテンツの中身を箇条書きで書き出していく。文章を書いていると読んだときの語感が気に入らなかったり、話が飛躍しているように感じたりして、なかなか進まないことがよくある。

なのでまずは、伝えたいことを箇条書きで書き出しておき、後から順番を並び替えたり、接続詞を加えて話の流れを表現していく。Notionでカンタンにできるので便利。

コンテンツ制作(記事の執筆や画像制作)

ここからnoteに実際のテキストや画像を入れていく。実際のところ、Notionのコンテンツページを作り込んでおけば、そこまで時間はかからない。

各種ビューで進捗管理

ボードビューで進捗管理、カレンダービューでスケジュールを確認する。

本日・今週・再来週の見通しがついている方が安心するタイプなので、1日1回確認してプロジェクトの全体感を見失わないようにしている。

コンテンツを公開

最も気分がいい瞬間だ。noteを公開したら記事URLをコンテンツページに貼り付けて、(notionの)公開ボタンを押す。

するとコンテンツページに公開日が自動で付与され、ステータスが”完了”になる。これで、コンテンツ制作のサイクルが1つ回ったことになる。

コンテンツ制作管理を徹底した結果

制作中に迷わなくなった

脇目も振らずにコンテンツ制作に没頭できるようになった。なぜなら、コンテンツの素材がすべて1ページにまとまっているからだ。

このコンテンツ制作管理システムは、各コンテンツページを上から埋めていけば、コンテンツが出来上がる仕組みになっている。

アイデア出しの過程やChatGPTとのやり取りをすぐに参照できるようになっているため、初稿が書き上がるまでのスピードが目に見えて上がった。

内容の一貫性を保てるようになった

実際にコンテンツを制作していると、細部に集中しているため、内容が本来のテーマから逸れることがよくあった。

コンテンツ制作管理を徹底していると、話の内容がブレなくなる。理由は、コンテンツの方向性や構成案などの全体設計がしっかり固まるため、修正や手戻りが起こりにくくなるからだ。

例えるなら自動運転が近いかもしれない。車内で電話したり、noteを読んだり、運転以外のことをしても、目的地にはキチンと着く。これはコンピュータが経路をしっかり計算して、経路沿いに進めば到着できるよう設計されているからに他ならない。

締切を意識するようになった

これまでは、いつか完成するだろうという気持ちで漠然と制作していた。

しかしカレンダービューを用意したことで、今日中に初稿を書き上げようといった明確な意識が芽生えるようになった。なぜなら、早く終わらせてスッキリしたい心理が働くからだ。

このように、最後の踏ん張りが効くようになったのも隠れたメリットだと言えるだろう。

noteのコンテンツ制作を管理してみよう

自分が普段やっている活動をより良くするのはやはり楽しい。改善が実感できるからだ。

他にもコンテンツ制作に関わるTipsがあれば、コメント欄にて教えていただけると嬉しい。

今回使用したのはNotionだが、ボード(カンバン)やカレンダー形式で表示できるのであれば、他のアプリでも問題ないと思う。

Notionのようなモダンなツールの使用者が増えれば、さらなる投資→開発の流れができるので、興味を持たれた方はぜひ導入を検討してみて欲しい(個人利用ならほとんどの機能が無料だ)。