フィギュアスケート選手が腰痛で困った時の虎の巻 理学療法士・柔道整復師・足病医・アスレチックトレーナーのチームで絶対に腰痛を再発させないための完全保存版

フィギュアスケーターはなぜ腰痛に悩まされるのか?

多くのフィギュアスケーターを悩ませる症状である腰痛。

なぜフィギュアスケーターには腰痛が多いのでしょうか?

腰痛の原因と言っても本当に数多くの原因があります。

フィギュアスケートでは、

ビールマンやレイバックなどの腰を大きく反らせるポーズ

腰を大きく反ってジャンプの踏み切りや着地を行う

スケーティング中に腰を反ることでバランスを保つ

このようにフィギュアスケートでは腰を反らせる機会が多く存在します。

どこの関節でも同様ですが、関節は同じ方向に動くことが反復されるほど負担が蓄積されます。

そのため、フィギュアスケーターの腰を反らせる動作の繰り返しが腰に負担をかけ、結果として腰痛を引き起こしているかもしれません。

しかし、選手同士で同じように腰を反復して反らしているのにも関わらず、腰痛がある人とない人がいますが、その差は一体何なんでしょうか?

その答えとしては数多くありますが、その中の1つとして、その人の持つコンディショニング不良(筋力不足や柔軟性低下、悪い体の使い方 etc…)が関係しているのではないかと考えられます。

つまり、腰痛がある選手はない選手よりも

腰が必要以上に大きく反ってしまう

腰を反らさなくても良い場面でムダに反ってしまう(体の使い方のクセ)

このように、腰が反りやすくなってしまうコンディショニング不良な部分が潜んでいる可能性が考えられます。

今回は、そのようなコンディショニング不良な部分を見つけ出すためのチェック方法を皆さんにご紹介したいと思います。

これは僕が実際に病院で使っている方法でもあります。

ご紹介するチェック項目としては大きく分けると4つ。

■体の柔軟性

■体幹の筋力

■体の使い方(クセ)

■足部機能

全て腰痛の原因になりうる項目なので、それぞれチェックします。

全て行ってみて、自分はどの部分がコンディショニング不良なのか見つけてみて下さい。

また、チェックで問題ありの項目があれば、その下に紹介しているセルフコンディショニングを行います。

セルフコンディショニングを定期的に行うことで、その部分のコンディショニングが改善でき、その結果、体を反る際の腰にかかる負担を減らすことができるはずです。

1.理学療法士が紹介する自宅でのセルフチェックの仕方

■PT チェック

ここでは、問題がある場合を+ 問題ない場合を− と表記します。

身体(背骨)の動かし方のチェック

このチェックで脊柱全体が十分に動くかを確認します。

☑腰椎の丸まりの柔らかさチェック

腰がしっかりと丸まることができるかを確認します。

腰を反って痛みが出る腰痛の場合、この腰椎がしっかり丸まることのできる柔らかさは重要です。

ここがしっかり丸まれない人は腰が反りやすい可能性が高く、腰痛の原因になりえます。

【方法】

①正座の姿勢になる。

②前方にお辞儀するようにして、おでこと両肘を地面につける。

②お尻が踵がから浮かずにおでこと両肘を地面につけれるかを確認する。

③おでこと両肘が地面に付く前にお尻が浮いてしまう場合は+

できなかった場合は、セルフコンディショニングの

【■ストレッチの3.脊柱起立筋】

を実践してみてください。

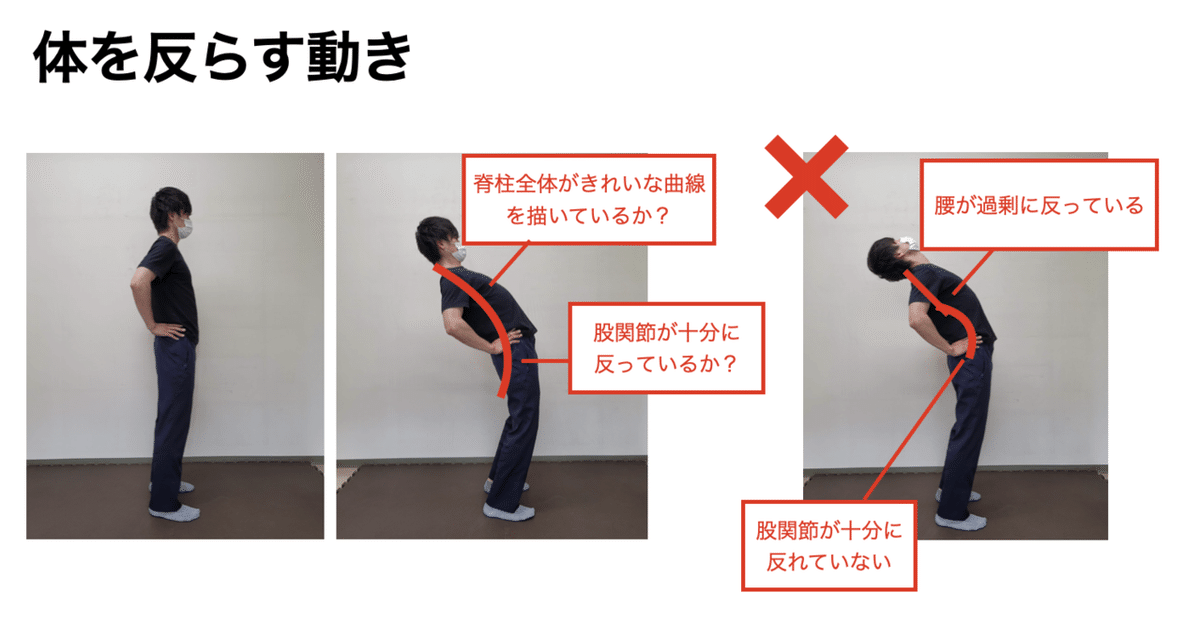

☑体を反らす脊柱の動きチェック

伸展型腰痛では体を反らす時に腰に負担が掛かるような反り方をします。

多くは腰ばかりが反り、腰に痛みが出るパターンです。

体を反る時に腰痛が出現する選手は、反り方が腰に負担のかかる動かし方(癖)になっている場合があります。

このチェックで腰に負担がかかる反り方になっていないかを確認します。

【方法】

① 立ったところから体を反らしてもらう。

② 腰が過剰に反ってないか?胸椎や股関節がしっかり反れているかを確認。

③ 痛みがあるor腰が過剰に反る(均等なカーブが出ていない)などあれば+。

できなかった場合は、セルフコンディショニングの

【■ストレッチ 1−a.胸郭伸展】

【■ストレッチ 1-b.胸郭伸展】

【■ストレッチ 3.脊柱起立筋】

【■ストレッチ 6.大腿四頭筋】

【■ストレッチ 7.腸腰筋】

を実践してみてください。

☑胸と腰を反らす運動

腰を反らす動きを反復することによって、腰に痛みや違和感が出るかを確認します。

違和感や痛みが出る場合は、腰が過剰に反って負担をかけている可能性があります。

【方法】

① うつ伏せになり、そこから胸を反らすようにして体全体を反らします。(必ずゆっくり行って下さい)

② 10秒保持したらうつ伏せに戻ります。

③ これを5回行います。

④ 途中で腰に違和感や痛みが出そうになればそこでテストを終了します。

⑤ 途中で違和感や痛みが出れば+、なければ−です。

できなかった場合は、セルフコンディショニングの

【■筋膜リリース 2.腹筋】

【■ストレッチ 1−a.胸郭伸展】

【■ストレッチ 1-b.胸郭伸展】

【■ストレッチ 5.腹筋】

を実践してみてください。

圧痛テスト

押して痛み(圧痛)があるかどうかを確認します。

☑腰部起立筋

同部位が押して痛い場合、腰を反らすための筋肉が固くなっている可能性があります。

ここの筋肉が固くなっていると腰が反りやすくなり腰痛の原因になります。

【方法】

① うつ伏せになります。

② 第1〜5腰椎棘突起の左右それぞれにある縦に走る膨隆(筋肉)を圧迫し、圧痛があるか確認します。

③ 圧痛があれば+、なければ−です。

圧痛がある場合はセルフコンディショニングの

【■ストレッチの3.脊柱起立筋】

を実践してみてください。

体の柔軟性チェック

体の柔軟性をチェックします。

腰が反って腰痛が出る人は、腰が反りやすい人が多いです。

固くなってしまうと腰が反りやすくなる関節や部位があります。

このチェックでは、その部位の柔軟性があるかを確認します。

【胸椎の反らす動きのtightness test】

胸椎(胸の高さの背骨)の反る動きが固くなると、腰に負担がかかりやすくなります。

このチェックでは、その胸椎の反る動きの柔軟性を確認します。

☑猫のポーズ

胸椎の反る動きの柔軟性を確認します。

【方法】

① 四つ這い位になります。手は肩よりも前方30〜40cm 程に着きます。

② お尻を上後方に引いていき、同時に胸を床に近づけていくようにする。

③ 胸が床に着くかどうか確認します。

④ 胸が床に着かなければ+、着けば−です。

※腰に違和感や痛みが出る場合も問題あり+です。

できなかった場合は、セルフコンディショニングの

【■筋膜リリース 2.腹筋】

【■ストレッチ 1−a.胸郭伸展】

【■ストレッチ 1-b.胸郭伸展】

を実践してみてください。

☑壁スクワット

壁を使ったスクワットを行います。

胸椎の反る動きが硬いと、この動作は行なえません。

「この動作が行えない=胸椎の動き」が固くなっている可能性があります。

【方法】

①両肘を90°に曲げ、手、肘、胸、膝、つま先の5点が壁につけて立つ。

②肘と手を壁につけたまま、手を上に向かって滑らせていきながらスクワットします。この時、胸と膝とつま先が離れないようにして膝が90°手前まで曲げられるかを確認します。

③途中で、手、肘、胸、膝、つま先いずれかが壁から離れた場合は+。

※腰に違和感や痛みが出る場合も問題あり+です。

できなかった場合は、セルフコンディショニングの

【■ストレッチ 1−a.胸郭伸展】

【■ストレッチ 1-b.胸郭伸展】

を実践してみてください。

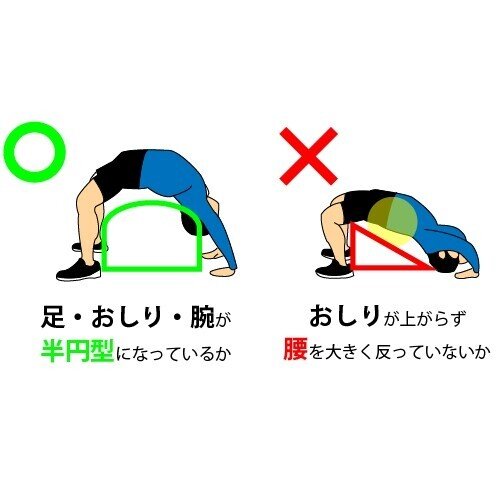

☑ブリッジができるかどうか?

ブリッジは胸椎と股関節の反らす動きの柔軟性がある程度なければ、適切なポーズを取ることができません。

そのため、このブリッジができない場合は胸椎の反らす動きの柔軟性が低下している可能性があります。

また、注意点としてポーズができていても胸椎があまり反らずに、その分を腰が過剰に反ってポーズを取っている場合もあります。

この場合も、正しくできていないと判断します。

①ブリッジをしてもらい、腰が過剰に反っていないかを確認します。

②痛みが出るor腰が過剰に反れば+、痛みなしor全体的に均等で反れば−。

※腰に違和感や痛みが出る場合も問題あり+です。

できなかった場合は、セルフコンディショニングの

【■筋膜リリース 2.腹筋】

【■ストレッチ 1−a.胸郭伸展】

【■ストレッチ 1-b.胸郭伸展】

【■ストレッチ 6.大腿四頭筋】

【■ストレッチ 7.腸腰筋】

を実践してみてください。

☑胸をひねる動きの柔軟性チェック

胸(胸椎)の反る動きの重要性は先ほど説明しました。

また、同じように胸(胸椎)をひねる動きも腰痛改善には大切です。

胸(胸椎)のひねる動きの柔軟性がなくなると、代わりに腰が胸の分までひねらなければいけなくなります。

こうなると腰が過剰に動くため、負担がかかり腰痛の原因となります。

そのため、このチェックで胸が十分にひねることができるか確認します。

【方法】

① 四つ這い位(手は肩の真下、膝は股関節の真下に位置)になり、片手を後頭部(耳の後ろ)に置きます。

② そこから肘を天井に向けるようにして胸を捻っていきます。

③ 肘が天井を向くところまで捻れれば−です。

※注意

・テスト中は必ず骨盤やお尻が動かないように注意しましょう。

・胸が丸まらないようにします。

できなかった場合は、セルフコンディショニングの

【■ストレッチ 2−a.胸郭回旋】

【■ストレッチ 2-b.胸郭回旋】

を実践してみてください。

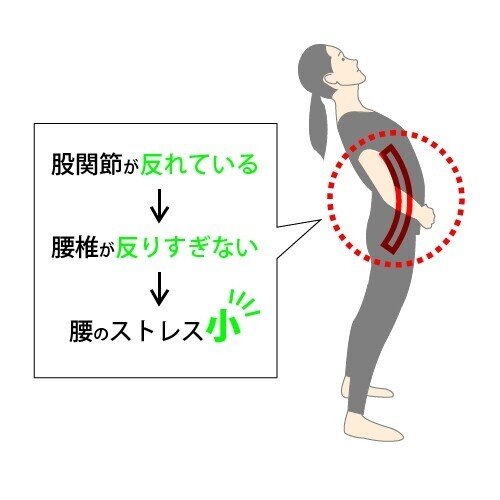

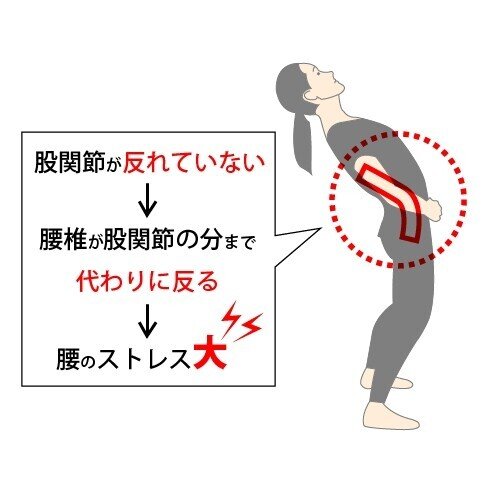

・腸腰筋の柔軟性チェック

股関節を反る動きの柔軟性のチェックになります。

下のイラストのように、腰痛がない人は体を反らせる時に股関節をしっかりと反らせています。

逆に体を反らして腰が痛い人は、この股関節が反る動きが足りていないかもしれません。

この場合、股関節の反る動きの柔軟性がなくなっていることが腰痛の原因になっている可能性があります。

では実際の股関節を反るために必要な動きの柔軟性のチェック方法です。

【方法】

① 仰向けになります。

② 両膝を両手で抱えてから、非検査側の膝を両手で抱え直します。

③ 検査側の足をゆっくりと降ろしていきます。(この時、力を入れて伸ばさないで下さい)

※この時、非検査側の膝が胸から離れないように注意しましょう。

④ 自然に足を降ろして止まった時に膝と床の間にどのくらい隙間があるか確認します。

⑤ 膝裏が地面から拳1つ分以上浮いていれば+、浮いていなければ−。

できなかった場合は、セルフコンディショニングの

【■ストレッチ 7.腸腰筋】

を実践してみてください。

☑大腿四頭筋の柔軟性チェック

先程と同様に、股関節を反らせるために必要な動きの柔軟性チェックです。

【方法】

① うつ伏せになります。

② そこから膝を曲げます。

③ その時お尻が浮き上がるような動きをするかを確認します。

④ 途中でお尻が浮いたりしていしまう動きが出る場合は+です。

できなかった場合は、セルフコンディショニングの

【■筋膜リリース 3.大腿四頭筋】

【■ストレッチ 6.大腿四頭筋】

を実践してみてください。

☑大腿筋膜張筋tightness test

① 仰向けになり、検査側の脚を持ち上げる。

② 反対側の脚を内側に移動させる。

③ 検査側の下肢を反対側に動かす。この時、骨盤が動くかを確認する。

④ 脚がお臍を越える手前で骨盤がつられて動き出したら+で、お臍を越えるまで動かなければ−。

できなかった場合は、セルフコンディショニングの

【■筋膜リリース 4.大腿筋膜張筋】

を実践してみてください。

動作パターンのチェック

動作パターンとは、簡単に言うと「体の動かし方のクセ」です。

体を反らすと腰が痛い人は、反らす時に「腰を大きく反らして使うクセ」が強い場合があります。

本来だったら、腰以外の関節を動かして行えばいい動作も、腰を反らしてその動作を行おうとするなど、無駄に腰を反らす動きを使いがちです。

このチェックでは、そのようなクセが身体に身についていないかを確認します。

☑Hip extension テスト

正しく股関節を反る動作が行えているかを確認します。

この動きでは、通常、股関節の反る動きが出たあとに腰が反ってくるという順番が正常です。

しかし、体を反らして腰が痛い人では、腰が先に反り始め、その後に股関節が反り始めます。つまり、正常と逆の順番になってしまうことが多いです。

このテストで腰に負担をかけやすい動きのクセがあるかをチェックします。

【方法】

① うつ伏せで膝を90°に曲げる。

② そこから太ももを持ち上げてもらう。(膝は90°曲げた状態を保持)

③ この時、腰か股関節どちらが先に動き始めるかを観察する。

④ 股関節より腰椎が先に反る場合は+、股関節が先に動く場合は−。

※痛みがある場合は行わないで下さい。

できなかった場合は、セルフコンディショニングの

【■筋膜リリース 3.大腿四頭筋】

【■ストレッチ 6.大腿四頭筋】

を実践してみてください。

・スクワット

これも同じように腰の反りやすいクセがあるかを確認します。

①両手をバンザイするようになるべく高く挙げる。この時、両手は足首の直上のラインに位置させる。

② 両手を挙げたまま、膝90°曲がる所までスクワットをする。この時、膝は爪先よりも前に出ないようにし、両手は足首よりも後方に位置するようにする。

③ この時に腰が過剰に反らないかを観察する。

④ 腰が過剰に反ったり、両手が足部よりも前方に動いてしまう場合は+、正しく行えていれば−。

できなかった場合は、セルフコンディショニングの

【■ストレッチ 1−a.胸郭伸展】

【■ストレッチ 1-b.胸郭伸展】

【■体幹stability向上のピラティストレーニング 1.横隔膜呼吸】

【■体幹stability向上のピラティストレーニング 2.ハンドレッド】

【■体幹stability向上のピラティストレーニング 3.プランク(ローリング)】

を実践してみてください。

膝曲げテスト

同様に腰が反りやすいクセがあるかを確認します。

【方法】

① うつ伏せになります。

② そこから膝を曲げます。

③ その時お尻が浮き上がるような動きをするかを確認します。

④ 途中でお尻が浮いたりしていしまう動きが出る場合は+です。

できなかった場合は、セルフコンディショニングの

【■筋膜リリース 3.大腿四頭筋】

【■ストレッチ 6.大腿四頭筋】

【■体幹stability向上のピラティストレーニング 1.横隔膜呼吸】

を実践してみてください。

腹圧のチェック

☑呼吸のcheck

腹圧が正しく機能するためには、肋骨の柔軟性が必要になります。

そして、肋骨の柔軟性を確認するために「呼吸」を利用します。

肋骨の柔軟性が問題ない場合、息を吸った時に肋骨全体がしっかりと膨らみ、息を吐いた時に肋骨全体がしっかりとしぼみます。

しかし、肋骨の柔軟性が低下している場合、胸が十分に膨らまなかったり、腰を反らしながら息を吸ったりします。

そのため、正しい呼吸ができているかを確認し、肋骨の柔軟性があるかを確認します。

【方法】

① 両膝を立てた仰向けになる。

② 片手を胸に、反対側の手をお腹に当てる。

③ 深呼吸してもらい、どのような膨らみ方をするか観察する。

④ 息吸った時に胸とお腹に当ててる手が同じタイミングで膨らめば−。どちらかのみが膨らんでいたり、吸う時にお腹が凹んで吐く時にお腹が膨らむような呼吸パターンの場合は+。

できなかった場合は、セルフコンディショニングの

【■体幹stability向上のピラティストレーニング 1.横隔膜呼吸】

を実践してみてください。

☑肋骨を締める動きのcheck

腹圧を高めるためには、肋骨がしっかりと締まる動きが必要になります。

腰を反らして痛い人はこの肋骨の動きが硬くなり、肋骨を締めることができない人が多いです。逆に肋骨が浮き上がった状態で硬まっている人が多いです。

この肋骨が締めれないと、お腹に力が入りにくくなり腰に負担がかかります。

その結果、腰に負担がかかり腰痛の原因になります。

なので、このチェックで肋骨をしっかりと締めることができるかを確認します。

【方法】

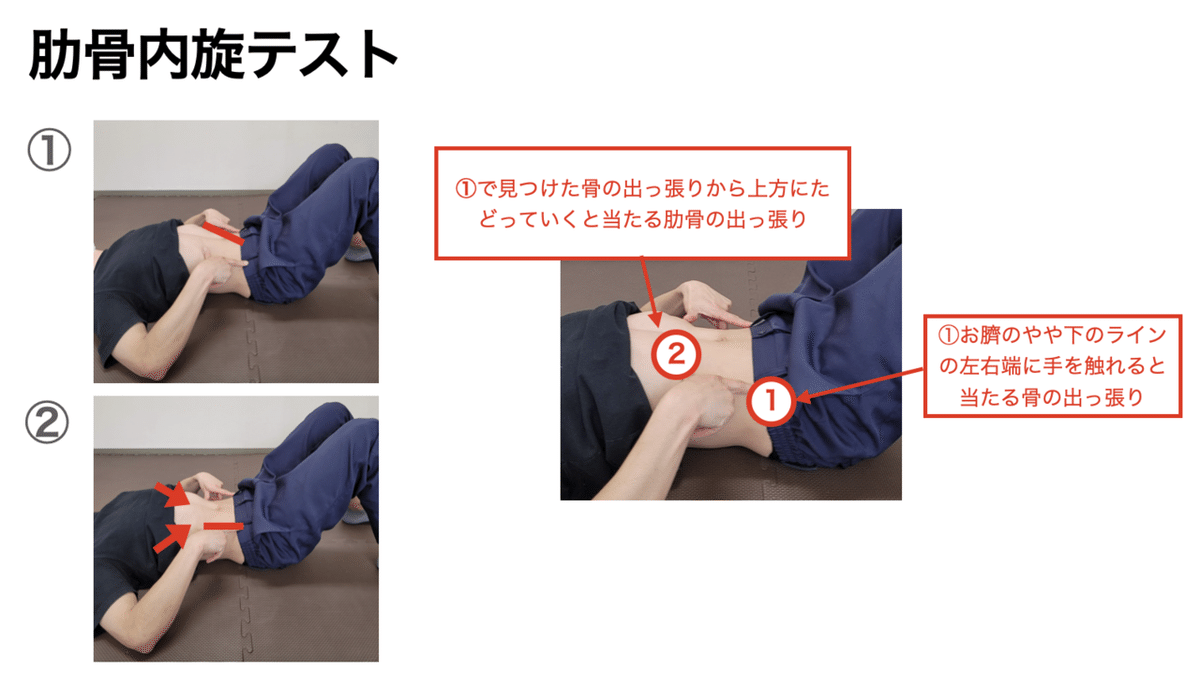

① 両膝立てた仰向けになり、骨盤の両側の前方にある骨の出っ張り(お臍のやや下のラインの左右端に手を触れると当たる骨の出っ張り)を見つける。そこから上方にたどっていき最初に当たる肋骨を見つける。この2点を指で触れておく。

② 息を吐くことでこの2点の高さが揃えることができるかを確認する。多くの場合、肋骨側が高くなっているので、息を吐き、肋骨をしぼますことで高さを揃えることができる。

③ 高さを揃えることができれば−。高さが揃えれなかったり、腰に力が入ったり、腰が反ったりする場合は+。

できなかった場合は、セルフコンディショニングの

【■体幹stability向上のピラティストレーニング 1.横隔膜呼吸】

を実践してみてください。

体幹筋の筋力と使い方のチェック

腰が強く反るのを防ぐためには、この体幹筋力は必要不可欠です。

また、筋力だけでなく、腰が反り過ぎそうになった時に、体幹の筋肉を上手に使って、反りを止めるようにする「筋肉の使い方」も重要になります。

このチェックでそれらの機能を確認します。

・Active Street Leg Raising test(A-SLR test)

① 仰向けになる。

② 片足を膝を伸ばしたまま、ゆっくりと持ち上げる。

③ この時の、体幹や骨盤の揺れ(動揺性)を確認する。

④ 腰が反ったり、体幹や骨盤がグラグラ揺れている場合は+。

できなかった場合は、セルフコンディショニングの

【■体幹stability向上のピラティストレーニング 1.横隔膜呼吸】

【■体幹stability向上のピラティストレーニング 2.ハンドレッド】

【■体幹stability向上のピラティストレーニング 3.プランク(ローリング)】

を実践してみてください。

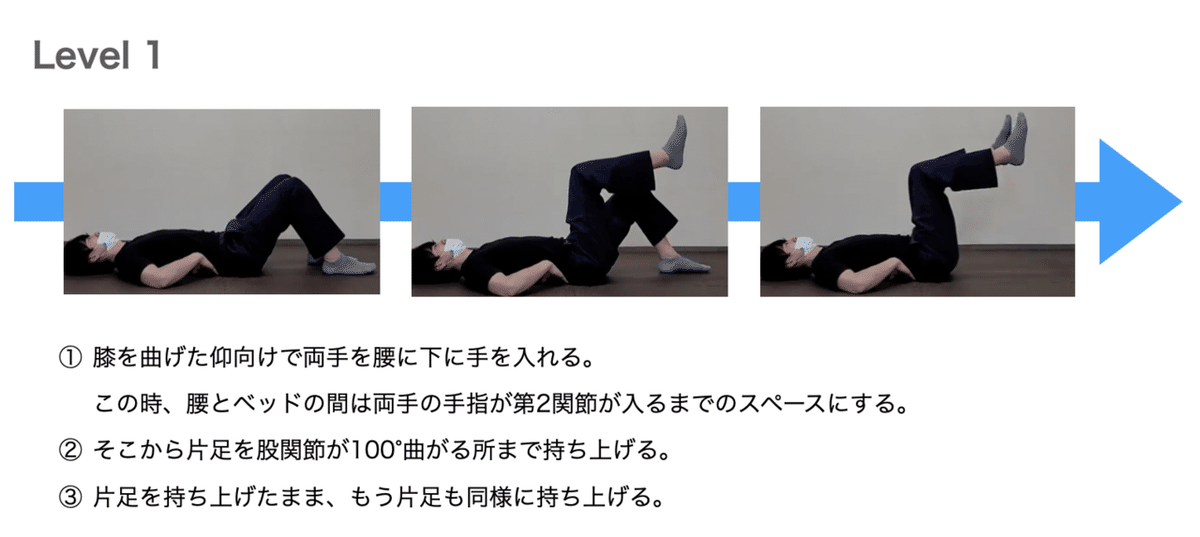

・Sharmann Core Stability Test

※全ての動作中、腰とベットの間は両手の手指の第2関節までが入るくらいのスペースを保ちます。このスペースを保てない場合や腰に違和感や痛みが出てくる場合、そのLevelの動作でストップする。

またその場合、その人の実施可能のLevelはその前のLevelになります。

合格ラインとしてはLevel4ができるかになります。

そのため、Level3までしかできない場合は問題ありとして+になります。

【方法】

※動作中、腰が浮いてしまった場合は問題あり+です。

必ず、腰とベットの間は両手の手指の第2関節までが入るくらいのスペースを保って下さい。

Level4までできなかった場合は、セルフコンディショニングの

【■体幹stability向上のピラティストレーニング 1.横隔膜呼吸】

【■体幹stability向上のピラティストレーニング 2.ハンドレッド】

【■体幹stability向上のピラティストレーニング 3.プランク(ローリング)】

を実践してみてください。

足部機能チェック

足部アライメントの崩れも腰痛の原因の大きな1つとなります。

※足部アライメントについて

下記記事の「■足部アライメントが崩れることにより腰に負担がかかる」をご参照ください。

https://note.com/sk8insoll/n/n795cff40619a#vn6Le

このチェックによって、足部アライメントが崩れる原因となっている要素を確認します。

また現在、足部アライメントが崩れていないとしても、ご紹介するチェック項目で問題がある場合、今後足部アライメントが崩れてくる可能性があります。

そのため、しっかりと改善しておきましょう。

☑足関節の柔軟性チェック

足首を持ち上げる動きの柔軟性を確認します。

ここの動きの硬さがあると、扁平足になりやすい足首になってしまう可能性があります。

体重をかけていない場合と体重をかけた場合のそれぞれをチェックします。

体重がかかっていない状態

【方法】

① 仰向けで膝頭(膝蓋骨)と足の人差し指がまっすぐ天井を向くように足を位置する。

② 人差し指をなるべく天井に向けたまま、まっすぐ足を背屈していく。

③ 10°以下の場合は背屈制限ありと判断し+、10°以上背屈できれば−。

できなかった場合は、セルフコンディショニングの

【■】

を実践してみてください。

体重がかかった状態

【方法】

① 壁の近くで、立位で壁の方向に向かって片足(検査側)を前に出す。

② そこから前足の踵を地面に付けたまま、膝を前方に出していく。

③ 踵が浮きそうになる所で膝を壁につけ、その時の足関節の背屈の角度を測定する。(又は壁から爪先までの距離を測定する)

できなかった場合は、セルフコンディショニングの

【■

を実践してみてください。

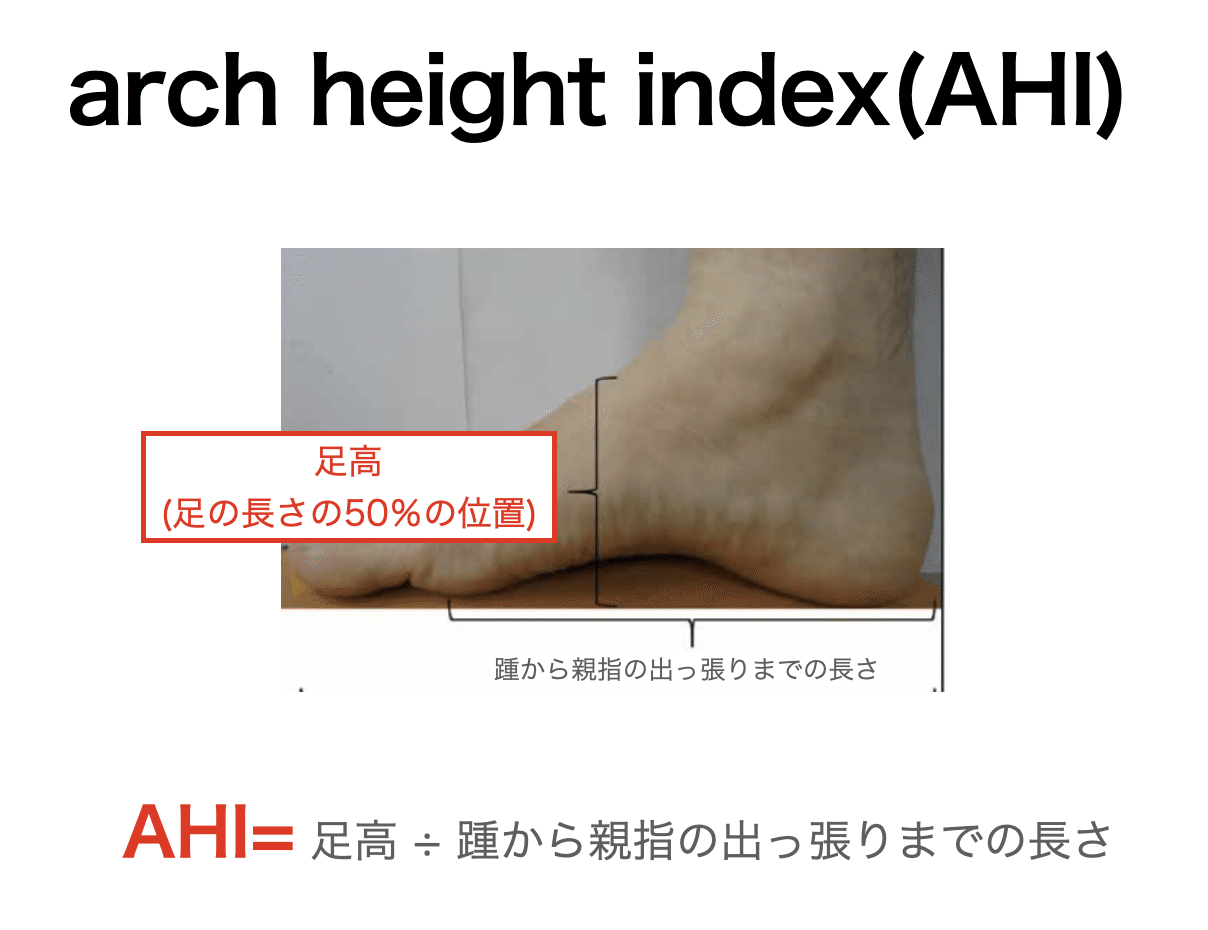

☑Arch heght index (扁平足check)

土踏まずの高さを確認する方法になります。

土踏まずが低ければ扁平足の可能性があります。

ただし、土踏まずが低いから必ず扁平足というわけではありません。

※アスリートなどは土踏まずの筋肉が発達しすぎて、扁平足に見ててしまう場合もあります。この場合は扁平足とは言えません。

①足を地面につけて座った状態でAHIを計算する。

計算方法は【足高÷踵から親指の出っ張りまでの長さ】で行う。

②続いて片足立ちの状態でも同様に計算する。

座った姿勢、片足立ち、ともにAHIが0.3以下であれば+、この数字以上であれば−。(どちらか一方でも0.3以下であれば+である。)

できなかった場合は、セルフコンディショニングの

【■足部アライメントトレーニング 5.後脛骨筋トレーニング】

【■足部アライメントトレーニング 6.長母趾屈筋トレーニング】

【■足部アライメントトレーニング 7.Short foot exsice】

【■足部アライメントトレーニング 8.3種類の肢位でHeel raise】

【■足部アライメントトレーニング 9.足部内在筋トレーニング】

を実践してみてください。

☑Too many toe sign (扁平足チェック)

扁平足かどうかを簡易的に見て判断する方法です。

【方法】

後方から足部を観察して、足の指の見え方を確認する。

扁平足の場合、外側の足の指(小指〜中指)が後方から確認できる。

正常な場合は外側の足の指は見えない。

外側の指が見える場合は扁平足の可能性が高いため問題あり+

できなかった場合は、セルフコンディショニングの

【■足部アライメントトレーニング 5.後脛骨筋トレーニング】

【■足部アライメントトレーニング 6.長母趾屈筋トレーニング】

【■足部アライメントトレーニング 7.Short foot exsice】

【■足部アライメントトレーニング 9.足部内在筋トレーニング】

を実践してみてください。

☑土踏まずを作る筋力のcheck

足関節 底屈・内反抵抗

【方法】

① 足を爪先を伸ばしながら内返ししてもらい、それに対して検査者は手で抵抗をかける。

② 左右行い、左右差を比べる。

③ 左右で弱い方あれば、後脛骨筋の筋力が低下している可能性あり。

Heel raise test

【方法】

① 片足で踵上げをしてもらう。

② 後方から観察し、踵上げに伴い足(後足部)が内がえしするかを確認する。

③ 外がえししてしまう場合は+、内返しになる場合は−。

できなかった場合は、セルフコンディショニングの

【■足部アライメントトレーニング 5.後脛骨筋トレーニング】

【■足部アライメントトレーニング 8.3種類の肢位でHeel raise】

【■足部アライメントトレーニング 9.足部内在筋トレーニング】

を実践してみてください。

2.リハビリ・予防・腰痛を根本から解決するコンディショニング

①筋膜リリース

1.脊柱起立筋

2.腹筋

3.大腿四頭筋

4.大腿筋膜張筋

②ストレッチ

1−a.胸郭伸展

1-b.胸郭伸展

2-a.胸郭回旋

2-b.胸郭回旋

3.脊柱起立筋(祈りのポーズ)

4.腰方形筋

5.腹筋

6.大腿四頭筋

7.腸腰筋

8.大腿筋膜張筋

③腰部深部筋の賦活トレーニング

1.正しい呼吸法

2.横隔膜呼吸

3.デッドバグ(Level1、Level2、Level3)

4.バードドッグ(Level1、Level2、Level3)

5.サイドプランク

④体幹stability向上のためのピラティストレーニング

1.肋骨内旋保持呼吸

2.ハンドレッド

3.プランク(ローリング)

4.シングルレッグストレッチ

5.ニーリングサイドキックス

⑤足部アライメントトレーニング

1.足関節背屈可動域改善

1-a.足底腱膜リリース

1-b.背側骨間筋リリース

1-c.屈筋支帯リリース

1-d長母趾屈筋リリース

1-e.下腿三頭筋リリース

2-a.長母趾屈筋ストレッチ

3.セルフ距骨後方モビライゼーション

4.足関節背屈ストレッチ

5.後脛骨筋トレーニング

6.長母趾屈筋トレーニング

7.Short foot exsice

8.3種類の肢位でHeel raise

9.足部内在筋トレーニング

⑥コーディネーショントレーニング ※どれも腰椎伸展の過剰な代償を気をつけながら

三日月のポーズ

ヒップアップ

ラクダのポーズ

■インソールや靴の使用

再発しないためにやること

再発しないために大切なことは、基本的には【腰痛改善に必要なコンディショニングの考え方】と同じです。

つまり、「腰椎が動きすぎないようにする状態を保つこと」

そのためには、

・腰椎以外の関節の柔軟性

・腰椎が動きすぎないようにコントロールするための体幹の筋力や安定性

・足部からの影響で腰に負担がかからないよう足部アライメントの改善

この3点が大切ということでした。

そのため、【PTcheck】で引っかかった項目や自分で弱点と認識している部分を日頃からケアしておくことが再発予防に大切になります。

また、日々の練習やトレーニングなどで筋肉の張りや疲れ、組織の微細な損傷などが起こります。

これが蓄積されていき身体の限界を越えると、ケガに繋がってきてしまいます。

そのため、日々のケアをすることでなるべく筋肉の張りや疲労、組織の損傷などを蓄積しないようにするという視点も非常に大切です。

練習後やその日の夜に

「筋膜リリースを行い、筋肉の張りを軽減する」

「エミューオイルを塗ることにより炎症などを抑える」

→●筋膜リリースの記事のリンク

→●エミューオイルの記事のリンク

このようなケアを行うことにより、ケガのしにくい身体になるよう、日々のメンテナンスを行っておくことも競技を長く、休むことなく行うためには非常に大切なことになります。

執筆者

理学療法士 澤田悠介