『なぜ80年代映画は私たちを熱狂させたのか』著者・伊藤彰彦ロングインタビュー(後編)

1981年、プロデューサーチーム〈ニュー・センチュリー・プロデューサーズ〉(以下、NCP)を立ち上げた岡田裕(おかだ・ゆたか)は、その後も日活撮影所で培った技術と知見を活かし、この後編で読まれる80年代を象徴する数々の日本映画を生み出してゆく。

映画史家・伊藤彰彦の最新著『なぜ80年代映画は私たちを熱狂させたのか』(講談社+α新書)はその様を丹念に描き出し、現代から80年代を、また80年代から現在を照らし返す一冊である。

80年代半ばに向けて急速に勢いを増した日本映画は隆盛を極めるものの、やがてテレビ局の映画界への参入などにより、その閃めきにも陰りが見えはじめる。著者へのロングインタビュー後編では個々の作品の輝きと共に、その変転と80年代映画の〈光と影〉を探ってゆきたい。

なお本書の出版記念特集として、大阪シネ・ヌーヴォでは〈80年代映画祭──岡田裕とその時代〉を11月15日(金)まで開催中だ。この本と併せて現在社会が失ったもの──それも「失われた30年」のひとつかもしれない──をスクリーンで確かめていただきたい。

(取材・文/吉野大地)

ロングインタビュー前編

『遠雷』(81)『家族ゲーム』(83)『お葬式』(84)

──最もボリュームがある第五章で最初に取り上げるのが『遠雷』(81/根岸吉太郎)。終盤のシーンの見せ方の話題から、公開当時は『遠雷』を「映画的でない」と見なす風潮があったことが語られます。

1970年代までの日本映画は三面記事に載る犯罪者や行動者を描きましたが、『遠雷』は三面記事を読む側の傍観者・観察者を主人公に、彼が農業を営み家庭を築いてゆく姿を描いた。「劇的なるもの」や「既存のドラマ」が信じられなくなってきた1980年代の幕開けを告げる映画でした。主演の永島敏行、石田えりはもとより、脇役のケーシー高峰、蟹江敬三まで配役は行き届き、ニール・ヤングを思わせる井上尭之のテーマ曲がじつに良かった。『遠雷』は『キネマ旬報』1981年度ベスト・テンで2位になりますが、公開当時、山根貞男さん、蓮實重彦さんら気鋭の映画評論家が根岸作品を「映画的ではない」「ソツのない凡庸さ」と酷評しました。僕は根岸作品を観続け、その意見にずっと違和感を感じていました。山根さんらが褒めるのはもっぱら相米慎二さん。『翔んだカップル』(80)は十数回も観ましたし、『魚影の群れ』(84)には心を揺さぶられましたが、『セーラー服と機関銃』(81)や『ションベン・ライダー』(83)は長回しという自らのスタイルを貫くために脚本がズタズタにされ、話がつながっていません。一方、根岸さんの映画は『遠雷』は切り返し、『俺っちのウエディング』(83)では長回しといったふうに主題に合わせて文体を変えながら、文体を透明化させ物語を語ってゆく。相米さんのように、筋が分からなくても「映画的」なのか。脚本家の意図を踏みにじっても、画面に「強度」があれば「映画的」なのか。筋が分かって観客が楽しめないと映画じゃないだろう、と。ですから第五章は80年代の根岸評への憤りとともに書いています。

物語を語ってゆく技術より、画面の強度で映画を測っていたのは、80年代の批評の悪しき風潮で、これから覆していかないといけないと思っています。

──これはインタビュー前編で伺った、日活のモダニズムの潮流が軽視されがちな傾向とも関連している気がします。

根岸吉太郎は藤田敏八の助監督だったこともあり、作風として間違いなく、中平康―藏原惟繕―藤田敏八という「日活モダニスト(感覚派)」の系譜に属する監督です。このモダニストの4人は明らかに、今村昌平―浦山桐郎のような監督より当時の批評家の評価が低い。批評家はイデオロギーやテーマがある作品に点が甘く、都会的な洒落たムードの映画は「軽佻浮薄」と見なして顧みなかった。中平康は1999年に京都在住の批評家で今年(2024年)亡くなられたミルクマン斉藤さんが「中平康レトロスペクティブ 映画をデザインした男」を企画・開催することでやっと脚光を浴び、藏原惟繕は2008年に東京フィルメックスが「藏原惟繕特集 狂熱の季節」を開催することでようやく再評価が始まりました。

これら不当に評価が低い「日活モダニズム」の監督たち全員と仕事をしたのが岡田裕さんです。そんな岡田さんにがぜん興味が湧き、「1980年代」という軸とは別に、岡田さんに聞き書きするなかで、藏原から根岸にいたる日活モダニズムの作家たちに光を当てようとしました。

1980年以降の映画になり、本では触れられていませんが、『透光の樹』(2004)は根岸さんの第二の出発点となった映画で、永島敏行主演ということで『遠雷』の続篇の趣もあります。来年(2025年)2月に公開される16年ぶりの新作『ゆきてかへらぬ』は田中陽造が40年前に書き、久世光彦が書評集『美の死』の中で絶賛した幻の脚本の映画化で、大正期の京都と東京の町を大がかりなセットで組み、その中で女優・長谷川泰子(広瀬すず)と詩人・中原中也(木戸大聖)と批評家・小林秀雄(岡田将生)の三角関係がきめ細やかに描かれる、傑作中の傑作です。先週、この映画の試写を観て、藏原惟繕の『執炎』(64)から始まったモダニストによる文芸映画が『ゆきてかへらぬ』で見事に結実した、そんな気がしました。

今年(2024年)は、石井岳龍(聡亙)が『箱男』を、黒沢清が『蛇の道』『Chime』『Cloud クラウド』と3本もの新作を発表し、高橋伴明が『桐島です』、根岸吉太郎が『ゆきてかへらぬ』という新作を撮影し、ディレクターズ・カンパニー出身の監督が揃い踏みした年として記憶されるでしょう。来年は、1980年代映画とディレカンの映画作家たちが再評価される年になるはずです。

(『ゆきてかへらぬ』特報)

──公開当時にその映画がどう受け取られていたか。受容の記録とそれを後世から見直す意義は大きいですね。この章の『家族ゲーム』(83/森田芳光)の項では岡田さんが、「僕の中で(鈴木)清順さんと森田(芳光)はつながっている」と語ります。正直これまでそのことをほぼ考えたことがなく、新鮮で説得力のある発言でした。

鈴木清順、森田芳光。二人の監督とともに仕事をした岡田裕さんならではの視点ですね。思想じゃなく形から入り、デザインやマッピング的にイメージを具体化して映画を組み立てていく。テーマ主義とかけ離れた作家ということで、岡田さんの中で二人が結びついたんでしょう。岡田さんは文学など他のジャンルでは描けず、映画でしか描けない世界を描く企画が好きなんですよ。後年の『ターン』(2001/平山秀幸)は、岡田さんが好きな「映画的」な企画ですね。

──続けて『家族ゲーム』の森田監督と『遠雷』の根岸監督の映画の作り方は対照的だと岡田さんが語られます。これにもはっとさせられました。

この対比は思いがけず、面白かった。岡田さんによれば、森田監督は自分で事前に立てたコンテを、現場でスタッフが何と言おうが頑固に押し通す。一方、根岸監督はフレキシブルで、キャメラマンの前田米造さんや、今年9月に亡くなられたスクリプター/脚本家の白鳥あかねさんに現場で「これはどうかな」とアイデアを投げかけ、いろんな人の意見を取り入れ、映画を撮ってゆく。根岸さんは複眼的・俯瞰的に自分の映画の撮影光景を見ている。この本のインタビュー中も、こちらが困るほど寡黙で、心ここにあらずみたいな表情をされている。けれど、さまよう視線がこっちに戻って来ると、予期せぬことをぽんとおっしゃる。やっぱりその場の状況を俯瞰しているんですよね。

──根岸監督がかつて助監督をつとめた藤田敏八監督の『波光きらめく果て』(86)も今回のシネ・ヌーヴォの特集に組まれています。岡田さんがプロデュースした最後の藤田作品ですね。

『波光きらめく果て』は上映機会が少なく、DVDやBlu-rayにもなっておらず、なかなか観られないレアな作品です。劇場での上映は、渡瀬恒彦の追悼特集(2017年)、その後は一昨年の東京・神保町シアター以来じゃないでしょうか。岡田さんは『波光きらめく果て』と『透光の樹』で高樹のぶ子の映画化を二度手がけています。丸山健二の『アフリカの光』、立松和平の『遠雷』、中山千夏の『ダブルベッド』など、岡田さんは文芸作品の見つけ方がうまいですね。とくに丸山健二さんの感覚的な文体が好きで、丸山さんが住む長野県飯山市にたびたび通い、深い付き合いがありました。

──サウンドトラックのプロデューサーは佐藤隆。アート・アンサンブル・オブ・シカゴのレスター・ボウイが参加している点もレアです。そして伊藤さんは『家族ゲーム』の家族像を、ジャン・ボードリヤールの著作で知られる「シュミラクル」と称しておられます。この映画は当時のポストモダンブームとの親和性が高く、「シュミラクル」はざっくりと言えば「記号」ですね。

『家族ゲーム』は、森田監督が「シミュラクル」をはじめとするポストモダン的なイメージを批評家の目に留まりやすいように全編に散りばめた映画です。ジェットコースターの模型や受験戦争という設定や「ベイエリア」と呼ばれ始めた東京湾岸光景などが暗喩になり、80年代の批評に引っかかるような記号が並べられています。同じ岡田裕プロデュース作品でも、『ときめきに死す』(84)の方が言語化しがたい不穏さに満ちていて、「面白いかどうかはわからないけど、ただならない」と当時もいまも感じます。梅林茂のサウンドトラックが抜群にいい。

──『家族ゲーム』は配列組み合わせの妙というか、森田監督がデザイン感覚を発揮した作品でした。

森田芳光さんは『キャバレー』(86/角川春樹)を観て、「ジャズをうまくデザイン化した」と言ったと角川さんから聞きました。「デザイン化」は森田映画のキイ・ワードでしょう。80年代映画は、森田さんの登場によって「思想」から「語り口」の映画の時代に入ったと思います。

――この第五章にある、完成した『家族ゲーム』を観た主演の松田優作さんのリアクションがまた面白い。伊藤さんの指摘される「語り口」の時代への変転に感応したとも思えます。そして『お葬式』(84/伊丹十三)に話題が進むと、葬儀屋のキャラクターに茂登山さんという葬儀のプロデューサー的なモデルがいた逸話が語られます。ここがちょうど本の中間点。本書が「プロデューサー」をテーマして書かれたことが際立つ構成だと思いました。穿った読み方ですが……

いや、ご指摘のとおりです。たまたま昨日、本木雅弘さんにインタビュー(『キネマ旬報』24年12月号所収)したんです。よく知られているように本木さんが30歳の頃に納棺師という特殊な職業の人の本(青木新門著『納棺夫日記』)を読んで、納棺の儀式に囚われて映画化を企画して、長年あたためて滝田洋二郎監督に『おくりびと』(2008)を撮ってもらうことになります。本木さんの話を聞くと、企画の出発点は納棺師の所作の美しさや流麗さにあった。これは完全に役者の視点といえます。

一方、岡田さんが『お葬式』のモデルの茂登山さんに会って惹かれた理由は、フレキシビリティや段取りの良さで死者を送り出すプロデューサー的な仕事ぶりです。見事な葬儀の進行や、人をもてなし気持ちよく動いてもらい、参列者が温かみを持って死者を送り出せるように気遣う。そうした葬儀のプロデューサーの姿を見たことから、岡田さんは『お葬式』の脚本の魅力も見出す。これは映画プロデューサー特有の見方だと思います。本木さんのお話を聞いて、役者とプロデューサーの視点の違いを感じましたね。

──同じ儀式でも本木さんはアクション、岡田さんは進行などの細部と全体性に着目されたのは好対照です。

そのとおりです。『お葬式』は、伊丹監督の義父(妻の宮本信子の父親)が亡くなられて葬儀を出した経験が脚本のもとになっています。身内の視点から死者を見送るドラマに岡田さんがプロデューサーとして入ったことで、茂登山さんをモデルにした葬儀を司る者の細やかさが加わった気がします。

しかし一方で、山﨑努の主人公に亡くなった義父(奥村公延)に対する畏敬の念が微塵もなく、どうしようもない愛人(高瀬春奈)がいたり、会葬御礼の挨拶がうまく行くかどうかだけに気を揉んでいる。伊丹十三さんが、ことさらに人物像を俗物にし、コメディにしようとしているところが『お葬式』の安っぽさだと思います。

──伊藤さんのその点への言及と岡田さんの反応も本書の読みどころで、『お葬式』のひとつの判断基準になるかと思います。また『お葬式』を、サンプリングとリミックスという音楽の手法で語っておられるのが興味深い。

サンプリングとリミックスは80年代から多用されるようになった手法ですね。伊丹さんはそれを映画に応用した。自分の好きな映画のシーンをサンプリング・リミックスするのと同時に、みずから責任編集をつとめた雑誌『モノンクル』(朝日出版社)などで蓮實重彦さんを対談相手にして、映画を勉強し、休みの日にはバイクで名画座を駆け巡っていました。その成果の披露が『お葬式』でしたが、試写の日に蓮實さんから「最低です」と酷評される。蓮實さんと訣別してから撮った『マルサの女』(86)の方が『お葬式』よりはるかに伊丹さんらしく、映画に精彩があると思います。

──伊藤さんは多くの章を、そのときどきの時代をヴィヴィッドに写した描写で閉じておられて、特に第五章は鮮烈でした。84年はレンタルビデオが普及して、映画というメディアがひとつの役目を終える。続けてサンプリングの映画『お葬式』を観た日に、セゾン文化を象徴する六本木WAVEでレンタルビデオを借り、青山ブックセンター六本木店で『週刊本』*(朝日出版社)を読んだ、と述懐されます。

*伊藤彰彦はのちに『週刊本』第10号『映像要理』(84/四方田犬彦)を『スティルライフオブメモリーズ』(2018/矢崎仁司)として映画化する(脚本とプロデュースを担当)。

青山ブックセンター六本木店は深夜までやっていて、CM制作会社の仕事帰りに立ち寄りました。『エピステーメー』『モノンクル』『週刊本』など中野幹隆さんが編集した朝日出版社の本だけでなく、松田広子さん(編集者。『夢売るふたり』(2012/西川美和)『岸辺の旅』(2015/黒沢清)などのプロデューサー)が編集した『SWITCH』を買いました。1990年のことですが、『SWITCH』のジョン・カサヴェテス特集を立ち読みしていると、市川準監督がコートを翻してやってきて、カサヴェテスを一冊取ってレジへ持って行った。『お葬式』を観たのは、『週刊本』以外に『GS たのしい知識』(冬樹社)も創刊されたニューアカデミズムのピークの年(84年)です。

──WAVEにはインタビュー前編でお話しいただいた、当時の流行だった黒い服を着た人が多く来店して、ニューアカデミズム関連の本を手にした〈カラス族〉と呼ばれたそれらの人々は喪服を着ているようでもありました。この章の締め括りには死のイメージが圧縮されていると思えます。

WAVEや「俳優座シネマテン」にはたしかにコム・デ・ギャルソンや山本耀司の黒、ディスコの「マハラジャ」や「トゥーリア」にはボディコンシャスな黒を着た女性が来ていました。六本木シネ・ヴィヴァンでアルゼンチン映画『王様の映画』(86/カルロス・ソリン)を観たあと、トゥーリアに踊りに行くと、シャンデリアが落下した死亡事故(88年1月5日)の後で、閉店していたことを憶えています。

――そして『お葬式』に見られるサンプリング・リミックスは、伊藤さんの書作『最後の角川春樹』(21/毎日新聞出版)で読める松田優作さんの伊丹映画観と響き合うのではないでしょうか。

松田優作さんは伊丹作品を「おれはあの映画嫌いだから、はっきり言って。だって、血がかよっていないんだから。魚眼で全体を見ているような目だからね」と『PLAYBOY』(85年12月号)で批判しましたね。

『ユー★ガッタ★チャンス』(85)

──変わって第六章で扱うのは、岡田さんが手がけたアイドル映画。大森一樹監督の〈民川裕司三部作〉は、吉川晃司さんの芸能界デビュー作でもある『すかんぴんウォーク』(84)で始まります。封切りで観ましたが、伊藤さんが指摘される無国籍アクションの要素などが「すごく日活映画的」であることにはまだ気づきませんでした。

東宝のアイドル映画としては、『すかんぴんウォーク』の前に〈たのきんスーパーヒットシリーズ〉があります。その第4作が『ハイティーン・ブギ』(83/舛田利雄)。東宝作品だけれど、舛田利雄監督が撮ったこともあり、横浜を舞台に展開が日活的だと思った翌年に『すかんぴんウォーク』が公開されました(『うる星やつら ビューティフル・ドリーマー』押井守監督と2本立)。『すかんぴんウォーク』は『嵐を呼ぶ男』(59/井上梅次)のようなバックステージもので、主人公に翳りがなく、明朗なストーリーが日活的だなと。岡田さんから、大森監督や丸山昇一さん(脚本)のなかに日活アクション映画への憧れがあったと聞き、なるほどと思いました。

一方、東宝の〈若大将シリーズ〉のフォーマットをアレンジしたのがホイチョイ・プロダクション原作の『私をスキーに連れてって』(87/馬場康夫)です。加山雄三が三上博史で酒井和歌子が原田知世。そんなふうに、80年代のアイドル映画は日活の石原裕次郎や小林旭のアクション映画や〈若大将シリーズ〉をうまく焼き直しました。

──大森監督がキャメラマンに水野尾信正さんを指名された逸話や、『すかんぴんウォーク』が男性アイドル映画に変転をもたらしたこと、タイトルの由来にムーンライダーズの楽曲「スカンピン」があったことなどを本書で知りました。丸山さんが語るシリーズ第二作『ユー★ガッタ★チャンス』の脚本づくりの様子からは、『ヨコハマBJブルース』の自由さも思い出します。その勢いは画面からも感じられますか?

シリーズ1作目より2作目のほうがスタッフ全員がノッて撮っている感じがありありと分かり、吉川晃司の身体性を活かし、画面が躍動していますね。たとえばラストシークエンス。民川裕司が新神戸駅から神戸のコンサート会場へ駆けつける場面。車のボンネットを飛び超え、歩道橋から飛び降りるなど、吉川晃司が危険なアクションをスタントなしで演じています。そのことをあとで知った岡田裕さんが「スターに怪我をさせたらどうするんだ!」と大森監督を叱責したそうです。

──あのシークエンスは、JRの新神戸駅からコンサート会場の神戸文化ホールまで神戸市営地下鉄1本でスムーズに行けるところを、敢えて遠回りして時間をかけて走っています(笑)。この章の副題「吉川晃司、大森一樹との併走」は伊藤さんが付けられたのでしょうか。

ほかは編集者の木原進治さんが付けましたが、この章は僕です。

──その副題が、大森監督がやりたかったことを的確に言い当てておられます。

でも、実際はあんなに回り道しなくていいんですよね?

──はい。文化ホールは地下鉄の最寄駅から徒歩1分です(笑)。

そうか(笑)。本書で取り上げた映画のなかで、最も80年代の息吹きと疾走感を感じるのが『ユー★ガッタ★チャンス』と『コミック雑誌なんかいらない!』です。この二作には時代のグルーブ感が出ています。『ユー★ガッタ★チャンス』は作り手の幸福感が観る側に伝播する幸せな映画ですよね。

──それがヒットに繋がり、第三作『テイク・イット・イージー』(86)が作られることになります。

この映画で90年代映画に欠かせない女優、つみきみほがデビューします。オーディションで選んだのは岡田さんです。

――やはり岡田さんは慧眼の持ち主ですね。NCPは〈民川三部作〉と並行してチェッカーズの映画も撮っていました。

『CHECKERS in TANTANたぬき』(85/川島透)もよく考えられた企画ですね。岡田さんとチェッカーズのトータルコンセプトを担当した秋山道男さんの企画・プロデュースの技が色々と詰まった、ひねりのあるアイドル映画でした。

──この映画はフジテレビ製作で、そのあともフジはヒット作を手がけるようになり、映画製作そのものに変化が起こります。本書はそうした変転を記していますが、80年代末にはロマン・ポルノと同様にアイドル映画ブームも終焉を迎えます。

角川映画(角川春樹プロデュース作品)も80年代でほぼ終わるんですね。神戸市政100周年記念映画として宮本輝原作・大森一樹監督で撮られた『花の降る午後』(89)。古手川祐子主演のフランス料理店を舞台にしたこの作品が、80年代最後の角川映画になりました。

――音楽は『探偵物語』に続いて加藤和彦さんでした。

お洒落なフランス料理の話だから加藤和彦だろう、と角川春樹さんと音楽プロデューサーの石川光さんが加藤さんに決めたと(笑)。

『コミック雑誌なんかいらない!』(85)

──第七章は〈『コミック雑誌なんかいらない!』──再現不可能・世相を撃つ衝撃作』〉。内田裕也さんが芸能レポーターのキナメリを演じる滝田洋二郎監督作です。公開前に週刊誌などが取り上げていて、こんな無茶な映画を作るのかと驚いた記憶があります。現在の視点から振り返って、伊藤さんはどう思われるでしょう。

コンプライアンスがうるさい現在は絶対出来ない映画ですね。NCP内でも映画になるかどうかわからないし、忙しいから放っておけと、捨て子同然に扱われ、滝田組がゲリラ的に撮った映画です(笑)。

──この章で語られる逸話が最初からもう破天荒で(笑)、是非読んでいただきたいですが、伊藤さんが撮影台本をもとに検証する過程がスリリングです。

撮影台本(内田裕也と高木功の共同執筆)が残っているかどうかで、この章の成否が決まると思い、滝田監督に「ありませんか」と訊ねると、「持っていない」。そこでスタッフ全員に当たってもらい、池島ゆたかさん(俳優・監督)の家で見つかった。その一冊は撮影初日にスタッフに配られた。読むとラストに、クランクインの3日前、1985年6月18に起きた〈豊田商事永野会長刺殺事件〉を取り入れたシーンがすでに書き込まれていました。殺人事件が起きた部屋にキナメリが飛び込み、出て来て「I can't speak fucking' Japanese」と言うあのセリフがすでに書いてあった。事件が発生して即座に書いてクランクインしたことが分かって、これはすごい映画だ、脚本だと感嘆しました。

──それに加えて起承転結がはっきりした脚本だったことも意外でした。滝田監督もそうだったと証言されています。

意外にも、映画はほぼ脚本のままで、高木功さんの力量に驚きました。高木さんは39歳で早逝されましたが、忘れてはならない脚本家です。

──滝田監督が「この映画で見せるべきものがわかった」と語るくだりがあります。伊藤さんはそこで「大衆の残酷性」を挙げますが、そこがこの映画の持つ現代性のひとつではないでしょうか。ネット社会の拡大に従い、それが増幅していると日々感じます。

「大衆の残酷性」は当時より現在のほうが酷くなっています。人が何か失敗すると、もう二度と立ち直れないような徹底した糾弾がYouTubeや SNSの動画拡散によって加えられる。現代のネットリンチに顕著なとおり、一度何かで躓いた人間に対する容赦がないデスペレートな社会の到来を、『コミック雑誌なんかいらない!』は予言しています。

──当時は倫理観も今より緩い時代。しかし、大手の会社はこの映画の配給を引き受けませんでした。

最大の原因はおそらく、限りなく黒に近いグレーだった三浦和義に映画で無罪を主張させ、山口組と一和会の抗争、日航機墜落現場を映していたからでしょう。それでNCPが自主配給することになり、東京都内では4館のみの公開となりました。

ちょうど『コミック雑誌』を上映している時期に、全国の東宝系の劇場に『タンポポ』(85/伊丹十三)がかかっていて、ともに岡田さんのプロデュース作品でした。『タンポポ』は食を巡る日本人論で、『コミック雑誌』も芸能レポーターの目を通し日本人の暗部を露わにした映画で、この二本を観れば1985年の日本が分かる、という印象を当時持ちました。

──『コミック雑誌』の公開規模は寂しかったですが、ニューヨークやカンヌで絶賛されたんですね。

シネ・ヌーヴォ代表、宝塚シネ・ピピア支配人の景山理さんがやっておられた『映画新聞』に、ディレターズ・カンパニーのデスクだった山川とも子さん(現・映画監督細野辰興夫人)が「ディレクターズ・カンパニーだより」という記事を寄稿していました。そこには、『家族ゲーム』や『逆噴射家族』(84/石井聰亙/現・岳龍)が海外の映画祭で上映された際の大きな反響が克明に書かれています。90年代以降の北野武、黒沢清、濱口竜介らの海外での評価は日本のマスコミに伝えられましたが、80年代の日本映画も海外で高い評価を受けていました。ヴィンセント・キャンビーという「ニューヨーク・タイムズ」の厳格な映画評論家も『コミック雑誌なんかいらない!』を絶賛し、俳優のジョン・キューザックも『遠雷』を絶賛しました。けれど、80年代には海外の評価が日本国内に伝わることがなく、興行に貢献しなかったんですね。

──しかし、この章のラストでは鮮やかな逆転劇が描かれます。最終章で80年代映画が持っていた魅力のひとつに「冒険性」を挙げておられます。この映画の作り方も冒険ではないでしょうか。

冒険そのものですね。内田裕也的にいえば、ロックンロールだと思います。

『海へ SeeYou』(88)

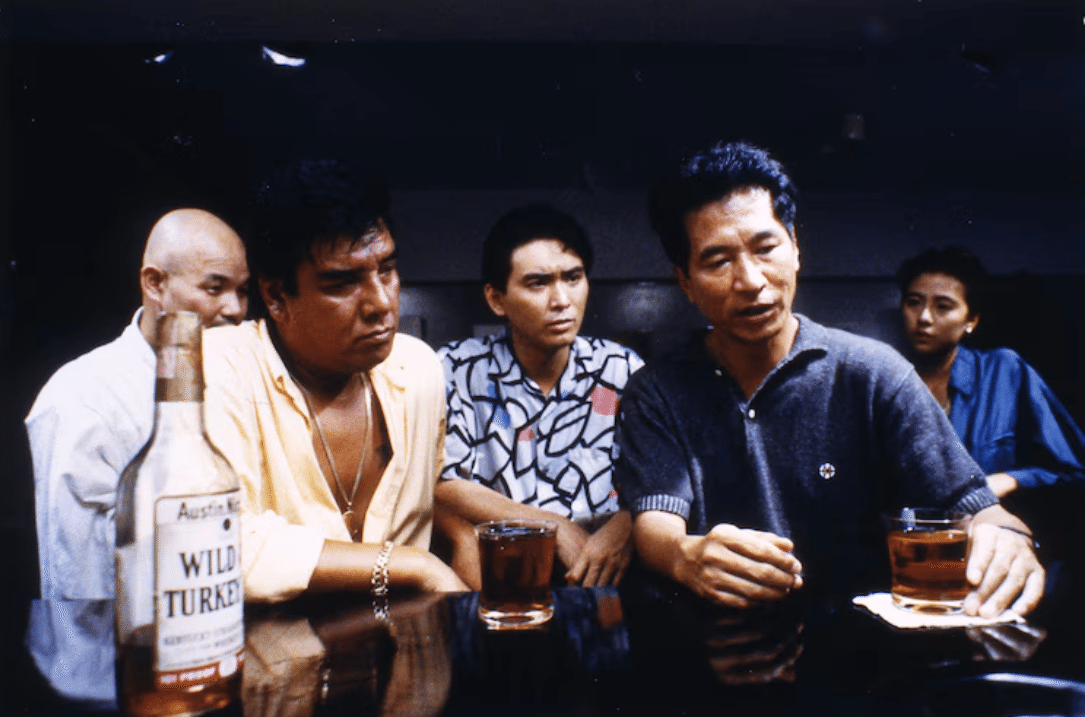

──第八章は本書のクライマックス。岡田さんプロデュース・蔵原惟繕監督・高倉健さん主演作に迫る〈『海へ SeeYou』──バブルに呑まれた高倉健の黒歴史〉。伊藤さんが並々ならぬリサーチを行ない、覚悟をもって取材に臨まれたのが窺える章です。章の扉は、改題前の『砂の冒険者たち』製作発表の写真ですね。

『砂の冒険者』というのはジョゼ・ジョバンニの原案名。おそらく権利関係でそのまま使わなければいけないと思っていたんでしょうね。当初は原作で本を売って、映画にもそのタイトルを乗せようとしていたんだと思います。

──最初の項「蔵原惟繕のモダニズム」では、岡田さんが「最も影響を受けた映画人」とおっしゃる蔵原監督の作家性の緻密な考証があり、そこからパリ・ダカールラリーを主題にした映画の製作を追っていきます。高倉さんと蔵原監督は『南極物語』(83)を大ヒットさせたコンビ。岡田さんもこの映画を「ヒットしないほうがおかしい座組だった」と振り返られますが……

この章が本の勝負どころでした。『最後の角川春樹』では角川さんから、93年8月に麻薬取締法違反(ほかに関税法違反、背筋横領)の容疑で逮捕された事件の真相を聞き出せるかどうかが大勝負でしたが、本書では、岡田さんが自殺を考えるほどの負債を抱え、NCPが倒産しかけた原因となった『海へ See You』についてどのくらい話していただけるか、が鍵でした。

さすがに最初は口が重く、資料を積み重ねてあれこれ聞いたり、観直してくださいとお願いしても、「観たくもないし思い出したくもない。適当に書いておいてくれ」とまで言われましたが、そうはいかない。ひとつずつ記憶の欠片を集めて、繰り返しインタビューして、完成するまでいちばん時間がかかったのがこの第八章でした。岡田さんがよく話してくださった。感謝しかないし、本全体においてもここが剣が峰でしたね。

──『復活の日』(80)では乗り切れた空撮や追加撮影も、この映画ではことごとくうまくいきません。

映画の隅々まで見通せてバランスが取れた、こんな優秀なプロデューサーはいないという岡田さんが、師である蔵原惟繕の情にほだされる。しかし、師はかつて自分が尊敬した師ではもはやないことを現場で知る。そこから予算も超過し、映画の公開日にも間に合わず、岡田さんはどんどん転落していきます。映画とは、これほど明晰な思考を持つ岡田さんをこのようにして奈落へ引きずり込んでいくものか……と空恐ろしくなりました。

──『北陸代理戦争』(77/深作欣二)を題材にした伊藤さんの著作『映画の奈落 北陸代理戦争事件』(14/国書刊行会/「完結編」が2016年に講談社+α文庫より刊行)のタイトルを思い出します。伊藤さんは、この章でも脚本を足掛かりに映画と現場を検証していきます。

このインタビュー前編の最初に、『復活の日』で岡田さんが脚本を読めて、それを映画の土台として大事にされていることをお話ししました。岡田さんは誰よりも脚本を理解しているプロデューサーです。それが『海へ See You』ではクランクイン直前まで倉本聰さんの脚本が上がってこず、出来が芳しくない脚本を直せないまま現場を進める。海外ロケの現場でも追い詰められ、脚本が信じられないとするなら、絶望的な状況で一体何を信じればいいのか。プロデューサーの孤独や、映画の底知れない怖さも感じましたね。

──映画史を含めた歴史本の面白さに「たられば」が挙げられます。『海へ See You』はその連続で、高倉健さん主演じゃなく、チーフ助監督をつとめた『栄光への5000キロ』(69/蔵原惟繕)主演の石原裕次郎さんの現場だったら、と岡田さんが思うくだりがあります。

今回の取材では石原裕次郎さんのプロデューサー、会社経営者としての有能さを知ることが出来たのが大きな収穫でした。日活や石原プロが裕次郎さんの経営的な才覚や懐の広さ、人間的な大きさで支えられてきたことを岡田さんの話を聞いて初めて認識しました。

──岡田さんと同様に、裕次郎さんの姿も活写されています。序章の日活撮影所のお二人のエピソードを読んですぐに、裕次郎さんについて調べ直しました(笑)。

『太陽にほえろ』(72-86/日本テレビ)の太った体躯、むくんだ顔で座っているだけの裕次郎のイメージしか今までなかった(笑)。序章に書き損ねましたが、裕次郎さんは撮影所に着くとビールを飲みながら自分のバギーから肉を下ろして、食堂の冷蔵庫いっぱいに入れる。それで午前中の撮影を早く終わらせて、皆に焼肉をご馳走していたそうです。夜間シーンがあるときは、「腹が減ってるからみんな早く食おうぜ」と、いちばん歳下の裕次郎さんが言って全員に振る舞っていた。岡田さんは「慎太郎の倍くらい人間が大きい。裕次郎さんが日活の社風を作った」と言っています。

『1999年の夏休み』(88)『天と地と』(90)

──続く第九章〈『1999年の夏休み』『天と地と』──ニッチな佳作と「製作委員会方式』の時代へ〉は、80年代の東京で多くの独自色を持つミニシアターが開館、単館系作品がヒットした状況の記述から入る形です。そして89年に岡田さんはアルゴ・プロジェクトを立ち上げます。そこで85年ににっかつからNCPに移籍した成田尚哉さんが、萩尾望都さんの『トーマの心臓』を〈翻案〉した『1999年の夏休み』(89/金子修介)、吉田秋生さんのコミック原作でアルゴの代表作となる『櫻の園』(90/中原俊)を企画する。よい企画を立てる方でしたね。

成田さんや山田耕大さんの時代になると、文芸誌に限らずコミックや劇画などに映画の題材を求めるようになります。ロマン・ポルノの『桃尻娘』シリーズ(原作・橋本治)をはじめ、多くの企画を立てた成田さんにも取材したかったですね。4年前に亡くなられて、お話を聞いておけばよかったと後悔がつのります。

──それでも伊藤さんの著作には、よくこのタイミングで取材されていた、「間に合った」と思う取材対象が多くおられます。『無冠の男 松方弘樹伝』(17/講談社)の松方さん、『仁義なきヤクザ映画史』(23/文藝春秋)の崔洋一監督と中島貞夫監督──。

僕の仕事は、生きている映画人の話を書き留めることです。生きている人は怖くて面倒です。書いたものに対して直接あれこれおっしゃる。でも、怖い先輩がお元気なうちに、緊張感のなかで聞き書きを残さなければならない。叱られるのを覚悟で、生きている人のことを書くのが自分の仕事だと思っています。

――『最後の角川春樹』のラストにインサートされた、今年9月20日に亡くなられた高校時代の同級生・福田和也さんのインタビューも貴重な取材でした。

あれは福田が元気だった最後の頃でした。

――インタビュー前編で、伊藤さんがこの本の企画に欠かせない人だったと語った日活の高木希世江さんもインタビュー後編のアップ寸前、10月24日にがんのために亡くなられました。

高木さんの病室の冷蔵庫の上には大阪シネ・ヌーヴォの〈80年代映画特集〉のチラシが置いてありました。東京浅草生まれの高木さんは、「浅草に汚さが似ている」と大阪が大好きだった。映画祭に来たかったと思いますよ。

──本当に悔やまれますね。……本書に話を戻して『1999年の夏休み』は萩尾さんの『トーマの心臓』に想を得たこと以外に、ファンの根強い支持があり今でもスクリーンにかかる息の長い佳作。伊藤さんは、ヒット要因をどう考えられるでしょう。

1975年に創刊した雑誌『JUNE』(マガジン・マガジン)の影響や、〈やおいブーム〉も背景にあったでしょうし、今回の特集にプログラムされている『櫻の園』を観ても感じるのは、90年代に近づくにつれ、男でも女でもあるアンドロギュヌス的かつノンセクシュアルな、自分が持つ性の匂いを消し去りたい欲望が若い人の間に生まれ始めた。男女の付き合いにもそうした性への忌避が蔓延するなか、『1999年の夏休み』はうまくそうした時代の気分を掬い取り、根強いファンを獲得したんだと思います。

この映画の原作(『トーマの心臓』)の許諾の取り方も80年代的ですね。現在ならコミックの権利を持つ小学館に相談した段階で、「萩尾先生の作品を原作にするなんてとんでもない」と一蹴されるでしょう。それが当時はおおらかで、萩尾さんとマネージャーと編集者と金子監督が会い、「テーマが少し違うから〈翻案〉にしてください」と萩尾さんが言えば、「ではそういうふうに」と編集者が推奨してくれる。今のように原作漫画のオリジナリティ云々といったコンプライアンスにうるさい時代では考えられない。原作者に直接会いに行く企画の通し方も、80年代映画の冒険主義の流れにあると思えます。

(『1999年の夏休み』デジタルリマスター版予告篇)

※シネ・ヌーヴォ『80年代映画祭』では35mmフィルムで上映

──たしかに映画のカラーは『コミック雑誌なんかいらない!』とまったく異なれど、この映画化も今ではあり得ないですね。

あり得ない。萩尾さんが寛容で、パンフレットにも寄稿されています。原作と映画版の違いが色々と取り沙汰される現代から見ると、「こうやってうまくいくんだよ」という幸福なサンプルになっていますね。

萩尾望都作品の映画化は、この映画と萩尾さんがキャラクターデザインを務めた角川アニメ『時空の旅人』(86/真崎守監督)がありますが、竹内まりやが英語でテーマソングを歌う『時空の旅人』もリリックなタイムスリップものとして忘れがたく、萩尾さんは映画と幸せな関係を築いた漫画家ですね。

──それは盲点で、確かにそうでした。またこの章では〈時代の空気をつかむ〉の項で、岡田さんが第四章の「映画に時代の空気が入っていて同時代の観客に観られれば、そのあとは忘れられてもいい」という発言を反復されていて、一貫性を感じます。

「時代の空気をつかむ」ことから考えると、『櫻の園』の構成は少女が大人になる一瞬と演劇の幕が上がるまでの2時間を重ね合わせています。演劇部の部室のセットを組んで撮る方法論で、さなぎが成虫になるかのような人間の微妙な時と空気をつかまえることに成功している。

これからは余談ですが、梶原阿貴さん(『櫻の園』出演者。現在は脚本家)によれば、撮影中の日活撮影所の闇の中にイケメンの男が立っているのに皆が気付いたそうです。よく見るとそれは赤木圭一郎。女子高校生好きの赤木が観に来ていた。そのステージは赤木がゴーカートの追突で死んだ場所だったんですね。

──その逸話はもしかして日活撮影所の「伝統」でしょうか……。深く考えないようにして(笑)、『櫻の園』は公開から30年以上経った今も語り継がれる作品となり、アルゴ・プロジェクトはサントリーが出資して、東京と大阪に劇場〈シネマアルゴ〉を持つことになります。シネマアルゴ梅田では「ニッチ」だけどいい映画を数多く上映していました。けれど、それもやがて立ち行かなくなる。岡田さんが失敗の理由を述べておられますが、伊藤さんの意見も伺えればと思います。

アルゴ・プロジェクトが立ち上がり、『櫻の園』を満席のシネマアルゴで観たときの高揚感は忘れられません、アルゴの失敗の原因は、シネマアルゴが新宿の雑踏の中にあり、フジテレビの映画部が参画した「銀座シネスイッチ」のような女性が行きやすいミニシアターではなかったこと。各プロデューサーの企画が日常の些細な出来事を扱うミニマリズムの映画に偏り、政治的で前衛的なかつてのATG映画のようなレーベルにならなかったことが挙げられると思います。

成田さんが吉田秋生のコミックを映画にしようと発想したような斬新な例は、岡田さんがアルゴで最初に手がけた『ノーライフキング』(89/市川準/原作・いとうせいこう)や石井隆監督の『死んでもいい』(92)くらいしかなかった。

あとは80年代初頭に現れた大森一樹や、日活出身の根岸吉太郎、相米慎二、池田敏春、ピンク出身の高橋伴明、井筒和幸の勢いに比べると、アルゴでデビューした監督には足腰の強さが足りなかった。その後も撮っておられる平山秀幸を除くと、概ね2~3作で終わっています。

ロマン・ポルノやピンクで鍛えられて80年代にデビューした監督たちには毎日映画を撮る状況があり、連綿としてずっと「現場」が存在していました。それが1980年代日本映画の〈光〉の部分であり、〈影〉の部分として、80年代には現場の経験がない監督たちがプロフェッショナルの力量を育成する場を持てず、アルゴでデビューしても大きなステップボードになる作品に広がらなかった。そう考えています。

──80年代映画には〈光〉と〈影〉があったと。

滝田監督もピンクの「現場」を通ってきた人ですね。80年代に入るとピンク映画の現場が少なくなる。日活も88年のロマン・ポルノの終焉以前、81年にそれまでの撮影所システムがほぼ崩壊しているので、監督を志してもポツポツと断続的にしか現場を経験できません。

それでも生活に追われて幾つかの現場を縫って助監督をやらざるを得ないわけですが、1本の映画に頭から終わりまで関わり、その監督が何をどう作っていくかをそばで目の当たりにして、全体を見つめるトレーニングが出来なかった。

80年代映画は、70年代に撮影所やピンクの現場でトレーニングした作家が大きく花開く場所になったけれど、80年代の映画を鍛錬の場所にして90年代に伸びた作家はアニメーション以外でいないんですよね。阪本順治と北野武は89年にデビューしました。そのふたりは突然変異的な才能の持ち主だったと思います。そういう状況のなかで、アニメーションだけはテレビなどの「現場」、トレーニングできるファームが残っていました。

終 章──現代社会が失った冒険主義、能天気さ、多様性、一途さについて──90年代に入ると、『天と地と』(90/角川春樹)が先駆けとなる製作委員会方式の大作の時代が到来します。『復活の日』から10年後に岡田さんはふたたび角川さんと組むわけですが、その撮影中に松田優作さんが亡くなられる(89年11月6日)。伊藤さんには「これで80年代が終わった」と感じる契機があったでしょうか。

僕自身は全くなかったですね。ただ、日本映画に関していえば──インタビュー前編でお話ししたとおり──84年~85年あたりが1930年代、1950年代年に並ぶピークだと思っています。NCPがありATGがありディレクターズ・カンパニーがあった。「日本映画の第三の黄金期」の85年を過ぎると、やっぱりどんどん凋落していく感覚がありました。

具体的には街を歩いていて金券ショップを覗くと、製作委員会方式映画の前売券が数百円で並んでいて、それが公開後には100円になっている。これは何なのだろうと思いました。100円の映画を、正規だと1000円以上払わないといけないのはどういうことなのかと。その矛盾は、製作委員会方式映画が増えてゆくに連れて大きくなり、映画人以外の知らない名前の出資者名が80年代後半の映画にはクレジットされてゆきます。

──大阪の金券ショップでも同じ光景が見られて、それまでの日本映画への熱が冷める感覚を覚えた記憶があります。さて、映画的に構成された本書の最終章はタッチが変わります。岡田さんはおらず、伊藤さんがナレーターになってインタビューを繋いでいくドキュメンタリーのスタイルです。

各章を書くため、岡田さんと仕事を共にした作り手の方々に携わった作品についてインタビューし、その最後に「あなたにとって80年代とは何だったのでしょうか」と訊ねてみました。その答えが思いのほか面白かった。

根岸監督は80年代を原作にもう一回映画を作りたい、80年代の女性の変化が鍵になるだろうと語りました。そして丸山昇一さんは80年代の映画作りにあった手作り感と体温を話された。滝田監督の「70年代はピンクの世界で監督になれる兆しがないままずっとやってきた。けれど、80年になって何かが自分たちの世代に降りてきた……」という感慨が、すごくリアルな80年代の当事者の言葉として響いて、これはやっぱり書いておかなければと思ったんです。

──そこからも本書が映画に限定されず、それを入口に80年代を捉え返している印象を受けました。伊藤さんのご著作の大きな魅力にジャンルの越境性があり、本書もそれを引き継いでいます。いま映画本を書くことに関して考えておられることを最後にお聞かせください。

『映画の奈落 北陸代理戦争事件』(14)でデビューして10年。年々、町の本屋さんがなくなり、しだいに本は売れなくってきています。そうした中、映画ファンにだけ向けた専門書はさらに売り上げが落ちている。そこで、映画を起点に、いかに隣接する文学や音楽や風俗史の方に越境し、他分野の読者も取りこんでゆくか、をいつも思いあぐねています。

『映画の奈落』はやくざを文化人類学的視点で描き、国書刊行会の樽本周馬さんが気に入り、本になり、映画ファンのみならず、極道ファン、ノンフィクション好きの読者にも読んでもらえました。『最後の角川春樹』と『仁義なきヤクザ映画史』は、平岡正明、朝倉喬司の担当編集者で日本の近現代史に強い向井徹さんと組んで、映画史と近代史の踵を探った。本書は僕にとって初めての新書ですから、さらに映画以外に広がるように書かなくてはいけない。読者にとって「80年代サブカルチャー史」としても楽しめる本にしようと。少しでもそうなっていれば幸いです。

講談社+α新書 224ページ 2024年4月19日発売

定価:1,210円(本体1,100円)

〈80年代映画祭──岡田裕とその時代〉

〈80年代映画祭──岡田裕とその時代〉チラシ