スポメニックは、変態的に、良い。

最近、二つの本に魅了されている。

まず一つが、先週の記事でも紹介した、星野藍さんの「旧共産遺産」。

そして、「スポメニック」。

これらはどちらもいわゆる旧共産圏、特にバルカン半島の旧ユーゴスラヴィア連邦の廃墟やモニュメントを題材に作られた写真集・資料集。

一冊目は圧倒的な写真の美しさ、二冊目は圧倒的な情報量で美しく退廃的な共産主義建築を取り上げているもの。

特に、旧ユーゴスラヴィアにおいて”第2次世界大戦中の枢軸国軍による占領の恐怖と、占領軍から勝ち取った勝利を示すため、1960年代から1990年代にかけて制作された先駆的な抽象表現の記念碑”である、スポメニックが最大の題材とされている。(「スポメニック」より引用)

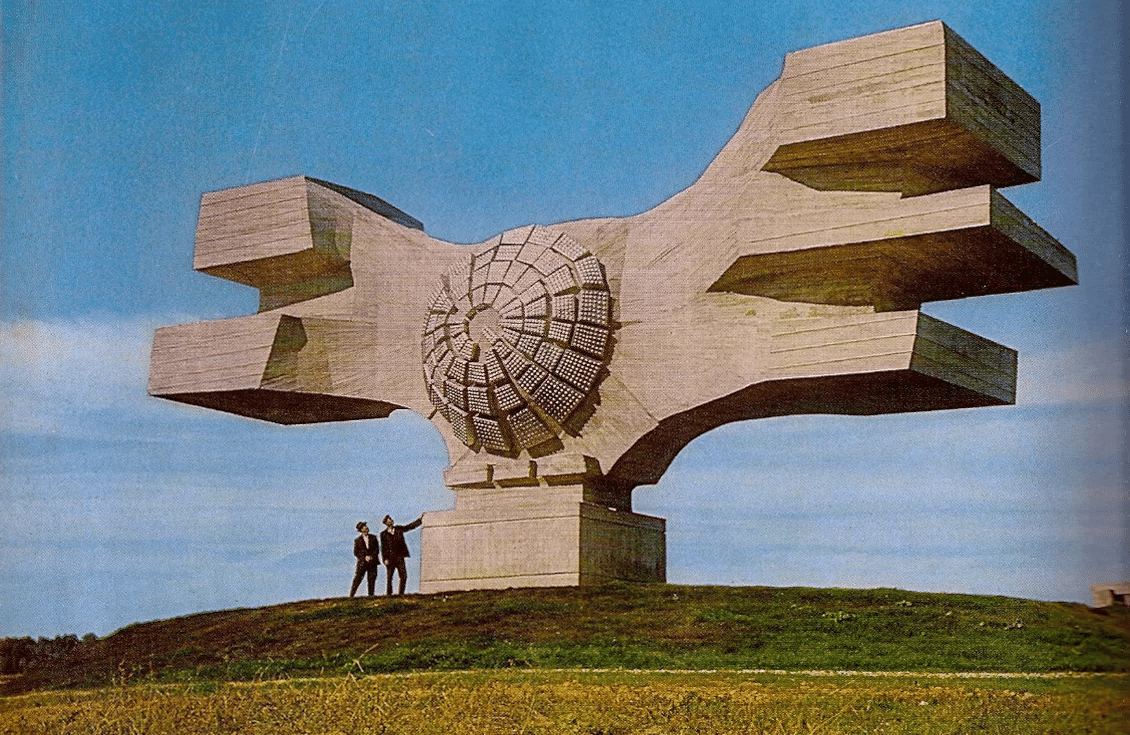

(『スラヴォニア人民革命勝利記念碑』、クロアチア。出典)

旧共産主義ほど廃墟が似合うものはない。

今では完全に失敗し、敗北した思想とされる共産主義・社会主義。

それでも、当時の帝国主義的資本主義に抗った人々がユートピアを作ろうとしたその熱量は、大いなる力や人々が夢みたものの朽ちた姿というのは、

敬意を抱かずにはいられない何かを持っている。

***

スポメニックには、ビジュアル的な強さがある。

コンクリート打ちっぱなしで地面に聳え立つ、無機質な物体。

モノリスのような、意味深な造形。

異様な光景は、その添えつけられた背景に対する好奇心をそそり立たせる。

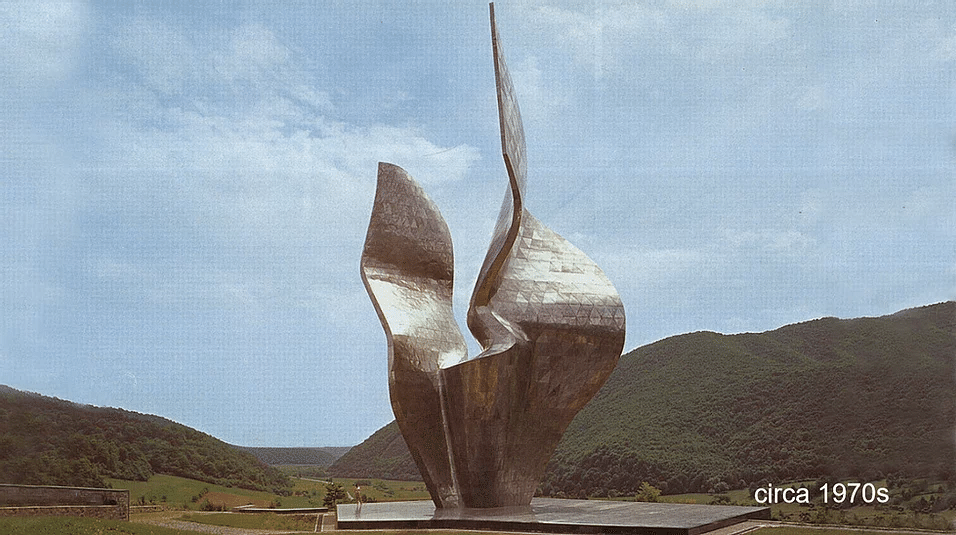

(『カモメの翼記念碑』、クロアチア。出典)

それに加えて、ストーリー的な強さまである。

枢軸国の侵攻に対して勇敢に立ち向かったバルカン半島のパルチザン部隊の記念碑、また二次対戦中の虐殺に対する慰霊碑として、カリスマ指導者ティトーに率いられたユーゴスラヴィアにおいて戦後の国家構築の一環として国中に建てられた誕生秘話たち。

(ティトー、『革命記念碑』、ボスニア・ヘルツェゴビナ、1972。出典)

他民族共存の幻想が破れ、血生臭い民族紛争・民族浄化の歴史。

その中で、民衆に過去の遺産として憎まれ、破壊されたもの。

それでも地域の人々に愛され、今でも手入れされ保存されているもの。

全てのモニュメントが重厚なストーリーの上に立っている。

***

廃墟や、過去の理想、栄光が朽ちたものには人を惹きつける力があるのだろうか。

杜甫が唐代の都・長安の戦乱で破壊された様子を謳った「春望」は何世紀もたった今でも教科書に取り上げられ、

芭蕉が夏草生茂る平泉を目の当たりにして人の世の儚さを読んだ

『夏草や 兵どもが 夢の跡』

の一句は、俳諧という日本文化の最高傑作の一つともされている。

***

何よりも僕自身がこれらの本に惹かれるのは、この著者たちの、いわばニッチな性癖だ。

著者たちは、どうしてこれらの本を作ったのだろうか。

こんな現地の人にも忘れ去られ、過去の遺産として朽ちるに任されている廃墟・モニュメントに光を当てたいと思ったのか。

それとも、ただただ彼らのロマンや好きがあふれんばかりに昂じたものなのか。

読者である僕らにはわからないが、こんな変態的なモノにパッションを注げる著者たちが心底羨ましく感じられた。

誰も価値を見出さないようなものに美しさや魅力を見出し、これが自分を興奮させるものなのだ、と世界に叫びかけているその姿に、とてつもない憧れを抱く。

なんでこんなものを、情報が溢れるこの現代で、世界の片隅から見つけ出してきて、こんなにも魅力的に伝えられることができようか。

嫉妬する。

僕もスポメニックに変態的であることにしたい。変態的でありたい。

とあるニッチな、変態的な、退廃的なものに、誰よりも熱中していて、どハマりして、全ての情熱をかけているということにしたい。情熱をかけたい。

変態的な情熱、もっとくれ。

(『モスラヴィナ人民革命記念碑』、クロアチア。出典)

=========

上記二冊、とても面白いので是非。

何か変態的な本などご存知でしたら、ご共有ください。

いいなと思ったら応援しよう!