頭痛と筋骨四肢を弁ずる(『内外傷弁惑論』)

ここでは頭痛と手足の症状もしくは筋肉と骨の所見についての鑑別がかかれている。「外からの風寒による病では、肝腎の気が内において絶する。」というのは現代中医学からすると隔世の感のある記述であるが、風寒の邪が太陽経から侵入することを考えれば、臨床的な意義はあるように思う。

気虚から陽虚(冷えていく)へ発展するのが、現代中医学では一般的であるが、ここでは気虚のために熱証が起こることを示している。李東垣を名医たらしめた気虚発熱の病理がここに見える。

頭痛を弁ずる

現代文

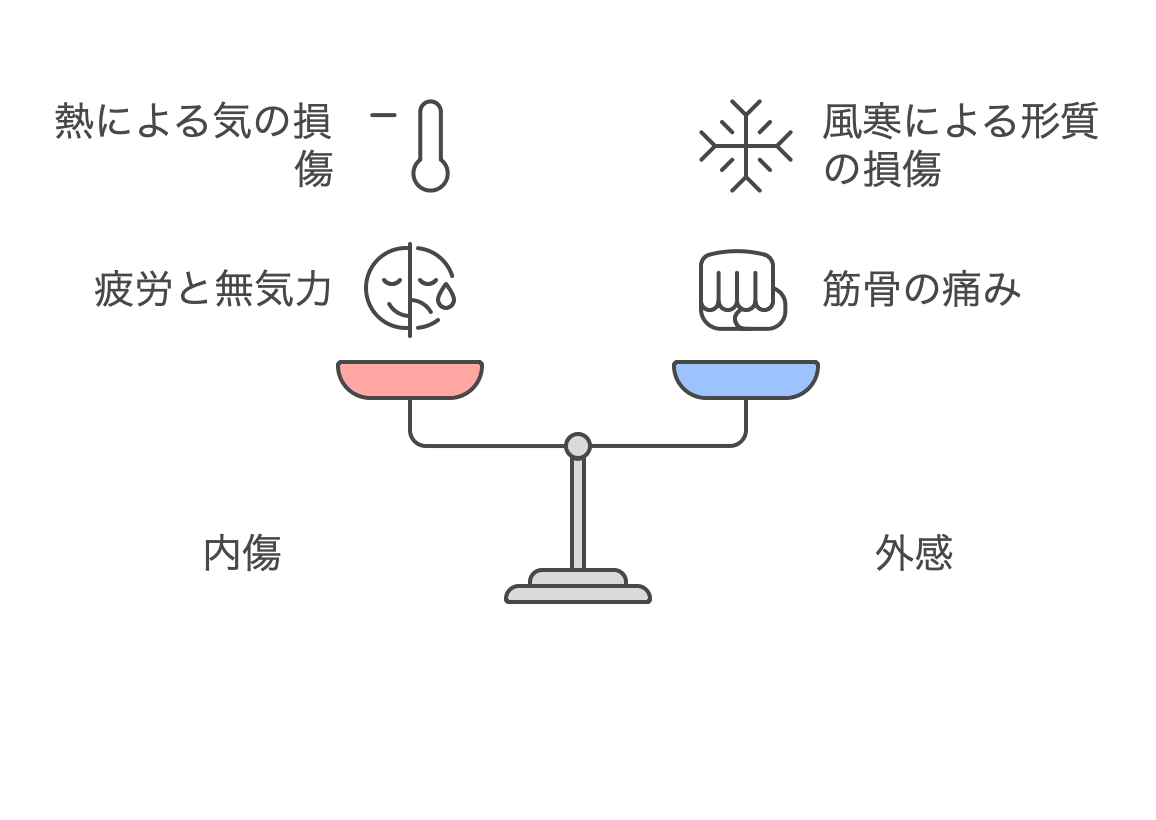

内証(内傷)による頭痛は、時々起こったり、時々止んだりする。一方、外証(外感)による頭痛は、(表にいるあいだ)絶えず続き、やがて伝わって裏実証となって初めて止むのである。これもまた、内証と外証が異なる一例だ。

原文

内証頭痛、有時而作、有時而止;外証頭痛、常常有之、直須伝入里実方罷。此又内外証之不同者也。

筋骨と四肢を弁ずる

現代語

内傷などの病では、心肺の気がすでに外で絶してしまい、必ずやる気が起きず、眠りがちになり、四肢がだるく重く、動かすことがままならない。これは熱が元気を損ねているためである。脾は四肢を主るが、その脾が熱に乗じられて気力を失い、動かすことができなくなっているのだ。『内経』には 「熱は気を傷(そこ)なう」 とあり、また 「熱すれば骨は消耗し筋はゆるむ」 ともあるが、まさしくこれを指している。一方、外からの風寒による病では、肝腎の気が内において絶してしまっている。腎は骨を主り寒と為し、肝は筋を主り、風と為す。古来、肝と腎の病は同じ治法で対応すべきだと考えられてきたのは、両者が互いに支えあう関係にあるからである。そのため経典では “胆は筋を主り、膀胱は骨を主る” と言われている。もし中風や傷寒などにかかると、発病したその日から床について起き上がれず、筋骨が痛んで動かすことができない。これは形質が傷ついている状態である。

経に “寒は形を傷る” とあり、また “寒すれば筋はひきつり、骨は痛む” とあるが、まさにこれを指しているのだ。

原文

内傷等病、是心肺之気已絶于外、必怠惰嗜臥、四肢沈困不収、此乃熱傷元気。脾主四肢、既為熱所乗、無気以動。経云:熱傷気。又云:熱則骨消筋緩。此之謂也。若外傷風寒、是腎肝之気已絶于内。腎主骨、為寒、肝主筋、為風、自古腎肝之病同一治、以其遞相維持也、故経言胆主筋、膀胱主骨是也。或中風、或傷寒、得病之日、便着床枕、非扶不起、筋骨為之疼痛、不能動揺、乃形質之傷。経云:寒傷形。又云:寒則筋攣骨痛。此之謂也。

いままでの翻訳はこちら

『内外傷弁惑論』の翻訳

いいなと思ったら応援しよう!