TOEIC Part2攻略「Way back home」フル活用

洋楽勉強シリーズで登場した「解説重視!洋楽で英語学習!『Way back home』」の英文法、英単語、英熟語を活かしてTOEIC Part2の動画を作成しました。

noteでは大人気パートの徹底解説を余すことなく無料で全て展開していきます。是非、勉強のお役立ちできたらと思います。実際に音声を聞いて問題を解きたい方は上記のYoutubeにて挑戦してみてください。

目次

問題1

先ずは選択肢の内容を確認しましょう。

問題1解説-1

今回は、英語で丁寧にお願いをする際の「Can」と「Could」の違いについて見ていきましょう。

まず、「Can」は日常会話やカジュアルな場面でよく使われる丁寧な表現です。例えば:

Can you tell me where to put the gifts?

(プレゼントをどこに置けばいいか教えてくれますか?)

このように、普通の丁寧さで尋ねる表現です。

また、レストランでは:

Can I have the menu, please?

(メニューをいただけますか?)

と言えば、フレンドリーで親しみやすい印象を与えることができます。

一方で、「Could」は「Can」よりもさらに丁寧で控えめな印象を与える表現です。例えば:

Could you tell me where to put the gifts?

(プレゼントをどこに置けばいいか教えていただけますか?)

こちらは、よりフォーマルで礼儀正しい印象を与えます。

さらに、レストランでは:

Could I have the menu, please?

(メニューをいただけますでしょうか?)

と言えば、初対面の相手やフォーマルな場面で特に適したお願いの仕方になります。

問題1解説-2

ここでは、使役動詞「Let」の使い方について説明します。

「Let」は、「目的語に○○させる」という意味を持ち、基本の構造は以下のようになります:

Let + 目的語 + 動詞の原形

具体例を見てみましょう:

Let me know.

(教えてください)Don’t let the kids stay up late.

(子どもたちを遅くまで起きさせてはいけません)She let him go early.

(彼女は彼を早く帰らせました)

また補足として、「Let」は現在形、過去形、過去分詞形のいずれも形が同じで、以下のようになります:

Let, let, let

問題1解説-3

ここでは、間接疑問文について説明します。

例文:

Could you let me know when the meeting starts?

(会議がいつ始まるのか教えていただけますか?)

この文では、間接疑問文が使われています。間接疑問文は、文の中に他の文が埋め込まれた形式で、語順が肯定文と同じになるのが特徴です。直接疑問文に比べて質問や依頼をやわらげる効果があるため、丁寧な印象を与える表現としてよく使われます。

間接疑問文のポイント

語順は肯定文と同じ

直接疑問文では「Where is the station?」のように語順が「疑問詞+動詞」となりますが、間接疑問文では「Could you tell me where the station is?」のように、動詞の位置が肯定文と同じになります。発音のイントネーション

間接疑問文のイントネーションは平叙文と同じです。文末を上げずに下げる形になります。疑問詞の使用

間接疑問文では、以下のような疑問詞がよく使われます:What

Where

When

Why

How

例文

Where is the station?

(駅はどこですか?)

→ Could you tell me where the station is?

(駅がどこにあるか教えていただけますか?)What time does the shop open?

(お店は何時に開きますか?)

→ Do you know what time the shop opens?

(お店が何時に開くか知っていますか?)

間接疑問文を使うことで、自然で丁寧な表現ができるようになります。ぜひ、日常会話やビジネスシーンで取り入れてみてください!

問題1解説-4

ここでは、間接疑問文で使われる接続詞「If」と「Whether」について説明します。

間接疑問文では、Yes/Noで答えられる内容に対して、「If」や「Whether」といった接続詞を使います。これらを用いることで、「○○かどうか」という形で間接的に質問や確認ができるようになります。

例文

Do they like pizza?(彼らはピザが好きですか?)

→ Do you know if they like pizza?

(彼らがピザを好きかどうか知っていますか?)

→ I’m not sure whether they like pizza.

(彼らがピザを好きかどうかは分かりません。)

注目ポイント

文末のピリオド

例えば、I’m not sure whether they like pizza. のように、主文が平叙文の場合、文末にはクエスチョンマークではなくピリオドが使われます。これは疑問の形ではなく、あくまで情報を述べている文だからです。似た例文

I wonder if it is going to rain.

(雨が降るのかな。)

この文も間接疑問文ですが、主文が疑問文ではないため、クエスチョンマークではなくピリオドで終わります。

「If」と「Whether」の違い

基本的にはどちらも同じ意味で使えますが、以下のような場合には「Whether」を使う方が一般的です:

二つ以上の選択肢がある場合

例:I’m not sure whether they like pizza or pasta.

(彼らがピザかパスタのどちらを好きなのか分かりません。)フォーマルな場面

「Whether」は少しフォーマルなニュアンスがあるため、正式な文章やスピーチで好まれます。

間接疑問文における「If」や「Whether」の使い方を覚えると、より丁寧で柔らかい表現ができるようになります。ぜひ活用してみてください!

問題1解説-5

今回は、現在形で未来を表す特別なルールについて説明します。

英語では、現在形が未来の出来事を表す場合があります。この特別なルールは、条件節や時間節、またはスケジュールや予定を表すときに使われます。

条件節や時間節での使い方

条件節や時間節では、未来の出来事を指していても現在形を使うのが特徴です。例えば:

When we get older, we’ll look back at this day.

(私たちが年を取ったら、この日を振り返るでしょう。)

→ 「Get」は現在形ですが、未来の出来事を表しています。Even when we’re old, I’ll still be here for you.

(たとえ年老いても、私はずっとそばにいるよ。)

→ この「Even when we’re old」も、未来の状況を現在形で表現しています。

スケジュールや予定を表す場合

未来のスケジュールや予定も、現在形で表現されます。確定事項として伝えたいときに使われます。

The train leaves at 8 PM.

(列車は午後8時に出発します。)

→ 「Leaves」は現在形ですが、未来の予定を表しています。The meeting starts at 10 AM tomorrow.

(明日の会議は午前10時に始まります。)

→ 明日の予定が現在形「Starts」で述べられています。

洋楽勉強シリーズの例

「Even when we go through changes, even when we’re old.」

(たとえ私たちに変化が起きても、たとえ年老いても)

この歌詞も、未来のニュアンスを含んでいますが、「Go」や「Are」といった現在形で表現されています。

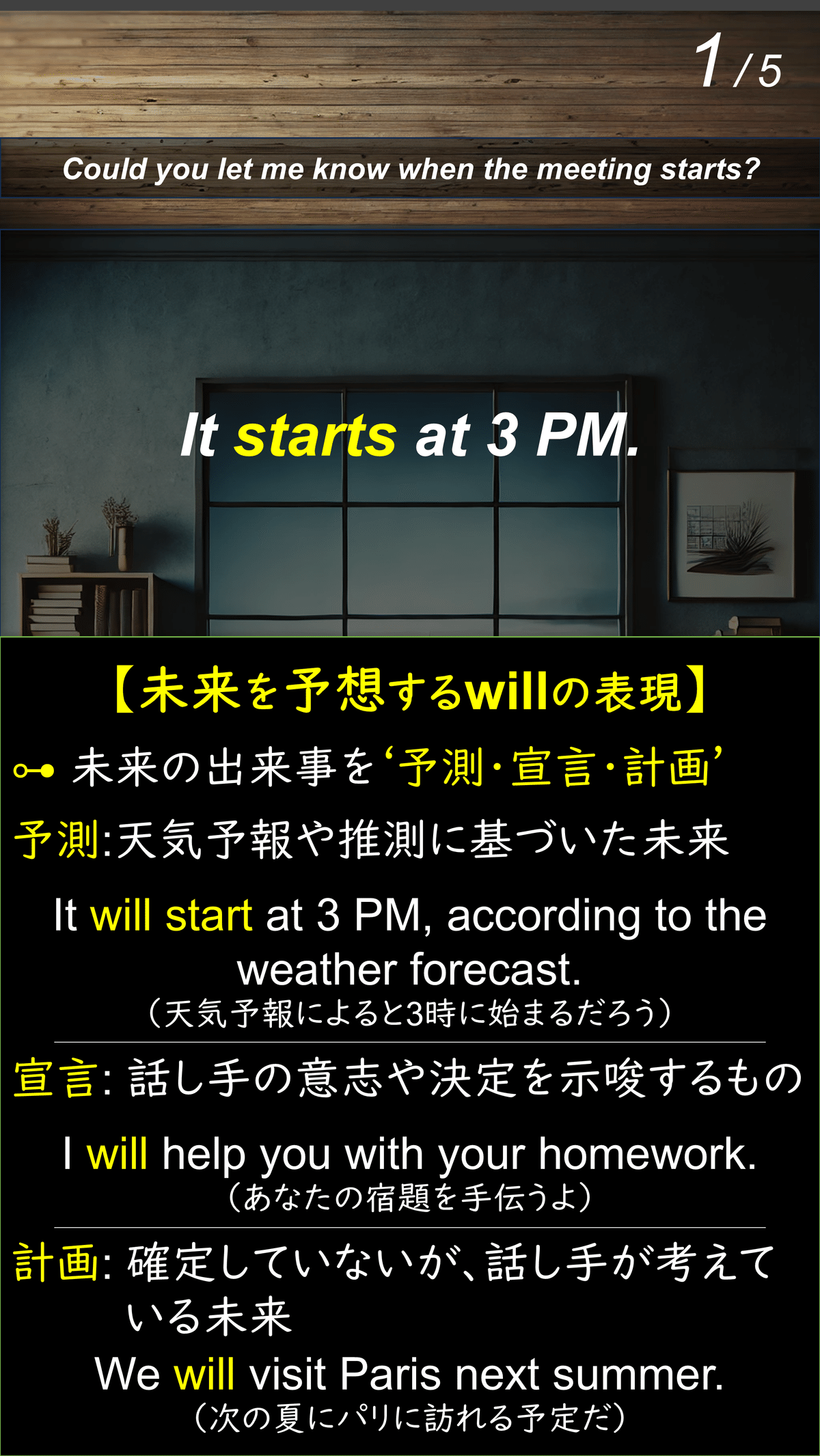

問題1解説-6

今回は、「Will」の使い方について説明します。

先程は、未来を現在形で表現する方法についてお伝えしましたが、未来といえば**「Will」**を思い浮かべる方も多いかもしれません。では、「Will」はどのような場面で使われるのでしょうか。

「Will」の主な役割

1. 予測

未来について予測する際に使います。例えば:

It will start at 3 PM, according to the weather forecast.

(天気予報によると、それは午後3時に始まります。)

→ 天気予報など、根拠に基づいた予測を表現しています。

2. 宣言

話し手の意思や決定を示すときに使います。例えば:

I will help you with your homework.

(宿題を手伝いますよ。)

→ 話し手の強い意志や決意を表現しています。

3. 計画

まだ確定していない未来の予定について述べるときに使います。例えば:

We will visit Paris next summer.

(来年の夏、パリを訪れる予定です。)

→ 計画はあるものの、まだ詳細が決まっていない状況を表しています。

問題2

先ずは選択肢の内容を確認しましょう。

問題2解説-1

今回は、「Why did she leave the office so early?」に登場する「So」について解説します。

「So」は英語で非常によく使われる単語ですが、文脈によって意味や役割が異なります。今回は、副詞としての使い方と接続詞としての使い方に分けて説明します。

1. 副詞としての「So」

副詞の場合、「So」は程度を強調する意味を持ちます。例えば:

The movie was so interesting!

(その映画はとても面白かった!)

→ 「とても」や「非常に」といった意味で、形容詞や副詞を修飾します。

また、副詞として「だから」「その結果」というニュアンスで文全体を修飾することもあります。この場合、原因と結果の関係を示します。例えば:

She was very tired, so she couldn’t focus on her work.

(彼女はとても疲れていたので、仕事に集中できなかった。)

→ この使い方は、接続詞のニュアンスが強い副詞と言えます。

2. 接続詞としての「So」

接続詞の場合、「So」は「だから」「それで」という意味で、2つの独立した文を結びつける役割を果たします。例えば:

It was raining, so I stayed home.

(雨が降っていたので、家にいました。)

→ 理由と結果を明確に結ぶ表現です。

問題2解説-2

今回は、「Another」の使い方について解説します。

「Another」は、「an other」や「one other」が一語化したもので、「1つ別の〇〇」「もう1つの〇〇」という意味を持っています。文脈によって、形容詞として使われる場合と代名詞として使われる場合があります。

形容詞としての「Another」

形容詞として使う場合、「Another」は数えられる名詞の単数形と一緒に使います。例えば:

I need another cup of coffee.

(コーヒーをもう1杯必要です。)Can I have another chance?

(もう1回チャンスをもらえますか?)

ただし、不可算名詞と一緒に使うことはできません。例えば:

I need another advice.(×)

→ 正しくは、I need some advice. や I need a piece of advice. のように表現します。

代名詞としての「Another」

代名詞として使う場合、「Another」は「もう1つ」「別の1つ」という意味で、特定の名詞を暗黙的に指します。例えば:

This book is too advanced. Do you have another?

(この本は難しすぎます。他のものはありますか?)

→ ここでは「another」が別の本を指しています。

この様に「Another」は形容詞として使う場合は数えられる名詞の単数形と一緒に用い、代名詞として使う場合は「もう1つ」「別の1つ」を暗黙的に指します。

問題3

先ずは選択肢の内容を確認しましょう。

問題3解説-1

今回は、「kitchen table」のような名詞+名詞の形について解説します。

「kitchen table」は、名詞+名詞の形で、最初の名詞が形容詞のように後ろの名詞を修飾します。この2つの単語が一緒になって、1つの名詞句として意味を持ちます。

例えば:

kitchen table

(キッチンのテーブル)

→ 「kitchen」が「table」を修飾して、キッチンにあるテーブルを表しています。

他にも次のような例があります:

safety regulations

(安全規則)

→ 「safety(安全)」が「regulations(規則)」を修飾し、安全に関する規則という意味になります。coffee cup

(コーヒー用のカップ)

→ 「coffee(コーヒー)」が「cup(カップ)」を修飾し、コーヒーを飲むためのカップを表しています。car keys

(車の鍵)

→ 「car(車)」が「keys(鍵)」を修飾し、車の鍵を指します。school building

(学校の建物)

→ 「school(学校)」が「building(建物)」を修飾し、学校の建物を意味します。

問題4

先ずは選択肢の内容を確認しましょう。

問題4解説-1

今回は、「Hold」と「be held」の使い方について解説します。

「Hold」と「be held」はどちらも「開催する」という意味に関連しますが、使い方やニュアンスが異なります。それぞれの違いを見てみましょう。

「Hold」の使い方

「Hold」は能動態で使われ、人が主体となって何かを開催することを表します。例えば:

The organizers will hold a meeting tomorrow.

(主催者は明日、会議を開催します。)

→ 主催者が会議を「開催する」という能動的な表現です。

「be held」の使い方

「be held」は受動態で使われ、何かが「開催される」という意味になります。主体が明示されていない場合や、行事そのものに焦点を当てたい場合に使われます。例えば:

The meeting will be held tomorrow at 10 a.m.

(その会議は明日の午前10時に開催されます。)

→ 会議そのものが「開催される」という受動的な表現です。

問題4解説-2

今回は、「be scheduled for」の使い方について解説します。

「be scheduled for」は、予定や計画を表現する際に便利なフレーズで、特に受動態でよく使われます。この表現を使うと、未来の具体的な日付や時期を確定的に伝えることができます。

使い方の例

The meeting is scheduled for Friday.

(その会議は金曜日に予定されています。)

→ 「be scheduled for」を使うことで、未来の日時に焦点を当て、その日に予定されているというニュアンスを含んでいます。The event is scheduled for next week.

(そのイベントは来週に予定されています。)

この「for」は、未来の日時に焦点を当てて、その日に「予定されている」という確定感を表します。

他の前置詞との違い

「be scheduled for」と似た表現でも、使われる前置詞によってニュアンスが異なります。

The event is on Friday.

(そのイベントは金曜日にあります。)

→ 「on」は単なる事実を述べるだけで、「予定」を強調しているわけではありません。The meeting is at 3 PM.

(その会議は午後3時にあります。)

→ 「at」は、具体的な時刻を指すときに使われます。

問題4解説-3

今回は、「be sure」と「be sure to」の使い分けについて解説します。

例文:

I’m not sure if I have time.

(時間があるかどうか分かりません。)

この文に登場する「be sure」は、確信の程度を表す表現です。ここでは、「be sure」と「be sure to」の違いについて詳しく見ていきましょう。

「be sure」の使い方

「be sure」は、「確信している」という状態を表します。文脈によって、肯定、否定、疑問のニュアンスを伝えることができます。例えば:

I am sure he will come.

(彼が来ることを私は確信しています。)She is not sure about the decision.

(彼女はその決定について確信がありません。)

このように、「be sure」は「心の中での確信の有無」を伝える際に使われます。

「be sure to」の使い方

一方、「be sure to」は、「確実に〇〇する」という行動を促すニュアンスを持つ表現です。例えば:

Be sure to turn off the lights before you leave.

(出かける前に必ず電気を消してください。)

→ 具体的な行動を指示したり、注意を促す場合に使います。

また、未来の出来事に対する確信を表す場合にも使われます。例えば:

He is sure to win the competition.

(彼はその大会で必ず勝つでしょう。)

→ 「未来の出来事への確信」を強調しています。

補足:間接疑問文の「if」

余談ですが、例文の**I’m not sure if I have time.**の「if」は間接疑問文に使われています。この「if」は、「〜かどうか」という意味を持ち、話し手の不確実な気持ちを表現しています。

問題5

先ずは選択肢の内容を確認しましょう。

問題5解説-1

例文:No, I haven’t seen it yet.

(いいえ、まだ見ていません。)

ここでは現在完了形が使われています。

現在完了形を使う理由は、「まだ見ていない」という状況が過去から現在まで続いていることを表現しているからです。

単なる過去の一時的な出来事ではなく、今も続いている状況を示す場合に現在完了形が適しています。

次に、「Yet」の使い方を具体的に見ていきましょう。

まず、副詞としての「yet」は、否定文や疑問文でよく使われます。

否定文では、「まだ〜していない」という意味になり、

例えば

● I haven’t seen it yet.

(私はそれをまだ見ていません)のように使われます。

一方、疑問文では「もう、すでに」という意味になり、

例えば

● Have you finished it yet?

(もう終わりましたか?)

次に、接続詞としての「yet」についてですが、この場合、「しかし、それにもかかわらず」という意味を持ちます。

例えば、

● He is rich, yet he is not happy.

(彼は裕福だが、幸せではない)

という文では、意外性や予想外の展開を強調する役割を果たしています。

「but」に似ていますが、「yet」はより意外性を含むニュアンスを持つことが特徴です。また、接続詞として使う場合、「yet」を文末に置くことはできず、必ず2つの文を接続する位置に置く必要があります。

問題5解説-2

ここでは、「yet」が疑問文でどのように使われるかを解説します。

疑問文での「yet」は、「もう」「すでに」という意味を持ちますが、肯定疑問文と否定疑問文ではニュアンスが異なります。

まず、肯定疑問文の「Have you finished it yet?(もう終わりましたか?)」は、話し手がすでに終わっていることを期待しているニュアンスを含んでいます。穏やかなトーンで進捗を確認する場面でよく使われます。

一方、否定疑問文の「Haven't you finished it yet?(えっ、まだ終わっていないのですか?)」は、普通なら終わっているはずなのにという驚きや軽い苛立ちを含む表現です。

本日もお疲れさまでした。

皆様に幸あれ!

いいなと思ったら応援しよう!