書かなかったことにこそ、真実があることもある 〜高村光太郎記念館にて〜

春まだ遠い東北の3月。

夫婦で岩手県花巻市を訪れた時のこと。

宿泊先のホテルから、夫がネット検索で見つけてくれた雰囲気も味も良さげな居酒屋へと徒歩で向かっていたその時に見つけたのは、松庵寺だった。

高村光太郎の詩集「智恵子抄」を読んだことのある人ならばすぐに思い出すであろう、光太郎ゆかりのお寺。

『松庵寺』

奥州花巻といふひなびた町の

浄土宗の古刹松庵寺で

秋の村雨ふりしきるあなたの命日に

まことにささやかな法事をしました

花巻の町も戦火をうけて

すつかり焼けた松庵寺は

物置小屋に須弥壇をつくつた

二畳敷のお堂でした

雨がうしろの障子から吹きこみ

和尚さまの衣のすそさへ濡れました

和尚さまは静かな声でしみじみと

型どほりに一枚起請文をよみました

仏を信じて身をなげ出した昔の人の

おそろしい告白の真実が

今の世でも生きてわたくしをうちました

限りなき信によつてわたくしのために

燃えてしまつたあなたの一生の序列を

この松庵寺の物置御堂の仏の前で

又も食ひ入るやうに思ひしらべました

翌日。

当初は、まっすぐ宮城に戻る予定だった。

しかし、どうしても足を運びたい思いに駆られ、私は夫に無理を言って光太郎の記念館に立ち寄った。

彫刻家であり、近代の偉大な詩人の一人でもある高村光太郎。

彼が空襲によって東京の自宅を焼け出された後、7年間を過ごしたのは岩手県花巻市の郊外、かつての稗貫郡太田村山口だった。

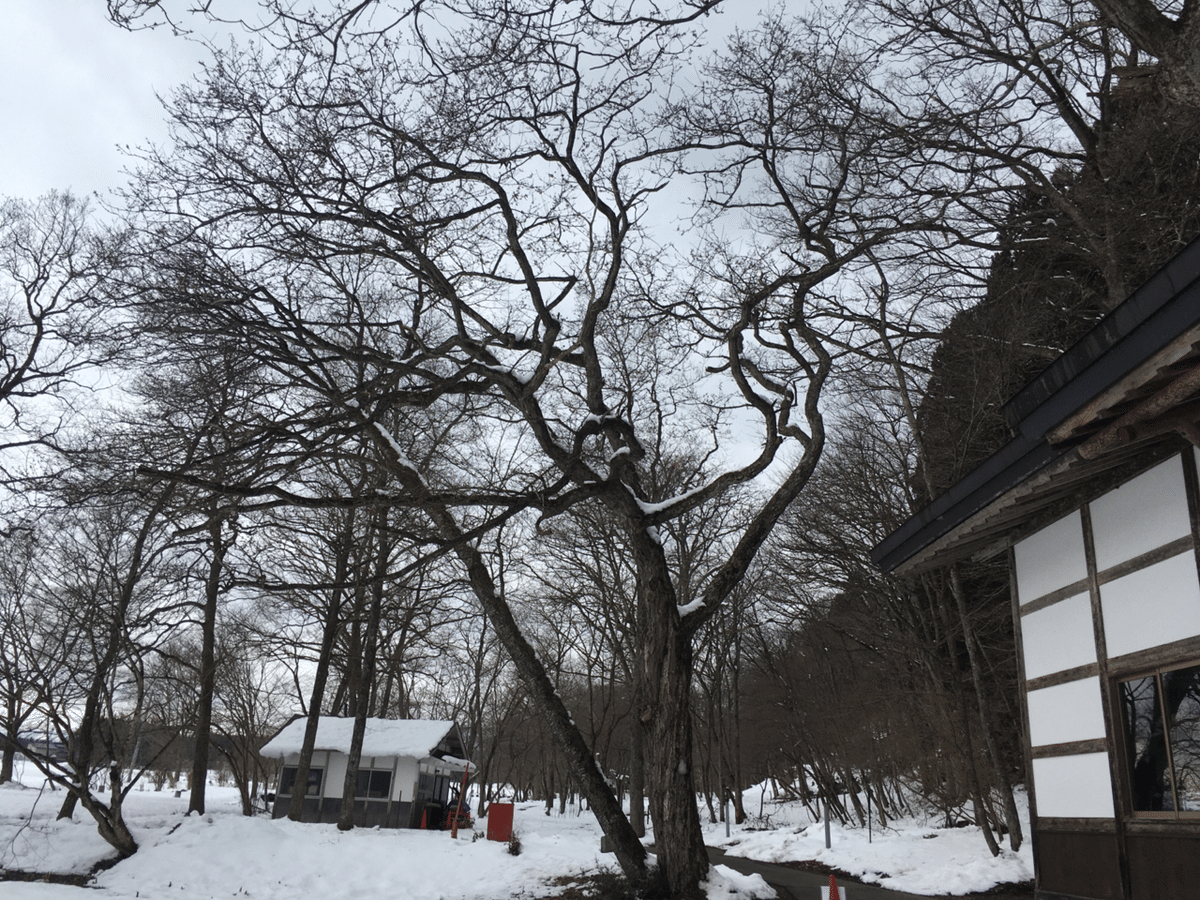

光太郎が暮らした小屋は現在も「高村山荘」として残されており、その横には高村光太郎記念館がある。

私が高村山荘を訪れるのは、これが2度目だった。

初めて訪問したのは、今から25年前。

卒業論文として提出した高村光太郎論が大学の国文学雑誌に掲載された数年後のことだった。

国語の教科書に載っていた「ぼろぼろな駝鳥」という詩で高村光太郎に興味を持ったのは中学時代。その後、詩集『智恵子抄』と出会い、すっかりファンになった。

言葉の美しさと鋭さ。

眼差し。

何より、精神を病んだ妻を愛し続け、その死後も作品に昇華する姿に憧れた。

同じ芸術家である妻(高村光太郎の妻・智恵子は雑誌『青鞜』の創刊号の表紙絵を描いたことでも知られる画家である)の芸術活動を尊重するため籍は入れず、事実婚を選んだその先進性。

けれど妻が病に倒れた後には、精神の病を理由に離縁することも出来た状況の中、離縁どころか万が一自分が先立った時に妻が困窮しないようにと正式に籍を入れ妻にしたというエピソード。

知れば知るほど、私は高村光太郎に憧れるようになった。

なんて素敵なんだろう。

これぞ純愛。

中学生の私の中で、高村光太郎は少女マンガの王子様的存在になっていった。

けれど今にして思えば、それは純愛どころか世の中を何も知らぬ、中学生ならではの憧れだった。

美化していた。

そんな高村光太郎オタクだった私だが、大学に進み文学部国文学科で研究対象を高村光太郎にした時、壁にぶち当たった。

高村光太郎は、カッコいいスーパーヒーローなのだろうか?

高村光太郎と智恵子の関係は、本当に、そんな美談なのだろうか?

『智恵子抄』収録の詩の中で、初めて発狂後の智恵子をうたった「人生遠視」が書かれたのは昭和10年1月。

その前の詩「美の監禁に手渡す者」は、昭和6年3月。

その間には、実に3年10ヶ月もの空白期間があった。

昭和七年以来の彼女の経過追憶を細かに書くことはまだ私には痛々しすぎる。

そして、この時期の高村光太郎が書いていたのは、後に「戦争賛美詩」もしくは「戦争協力詩」と呼ばれることになる詩だった。

智恵子抄に収められなかった多くの詩を含め、高村光太郎が残した全ての詩を丹念に読み返した私は、その事実を前に戸惑った。

書き上げた論文は、高村光太郎の戦争責任を問うものになった。

けれど、徹底的に批判することは、私には出来なかった。

資料をたどり、推測し、批判することに意味はあるのか。いや、それ以前に、机上の学問だけで論文を書いている学生の自分に、光太郎を批判する資格があるのか。

そんな疑問を抱えながら、それでも書き上げた論文だった。

卒業後、論文が学内の国文学雑誌に掲載された後、私は一人、岩手県を訪れた。

空襲で東京の自宅を失った高村光太郎が戦後暮らした「高村山荘」をこの目で見るために。

この山荘で光太郎が書いた詩は、のちに詩集『暗愚小伝』に収められることになる。

『わが詩をよみて人死に就けり』

爆弾は私の内の前後左右に落ちた。

電線に女の太腿がぶらさがつた。

死はいつでもそこにあつた。

死の恐怖から私自身を救ふために

「必死の時」を必死になつて私は書いた。

その詩を戦地の同胞がよんだ。

人はそれをよんで死に立ち向つた。

その詩を毎日よみかへすと家郷へ書き送つた

潜航艇の艇長はやがて艇と共に死んだ。

花巻空港からバスで花巻駅へ。そこからさらにバスを乗り継ぎ、太田村へ。そこは、周囲を緑に囲まれた小さな集落だった。

夏の暑い日だった。その日、終点の高村山荘で降りた乗客は、私一人だった。

かつて光太郎が暮らした小さな小屋には、地元の方々の手により二重の覆いがかけられていた。記念館のスタッフの方々が、光太郎の思い出を話してくださった。

自分が書き綴った言葉は、なんて薄っぺらいものだったのだろう。

書かれた資料だけが、真実では無い。

言葉は万能ではない。

まして書かれなかったことを推測で責めて、何の意味があるのか。

私は自分を恥じた。

中学時代の私が抱いていた、高村光太郎をスーパーヒーローのように思う気持ちは、すでに消えていた。

ただ、この人の作品と出会えて、好きになって良かったと、あらためて思った。

弱さも過ちも全て含めて、高村光太郎という人が好きだ。こんな人間になりたい。そう思った。

それが、25年前の出来事だった。

25年ぶりに訪れた高村山荘には、花巻市の観光名所のひとつになっているらしく、この時もまだ雪深い季節というのに何人もの観光客の姿があった。

数年前に建て替えられたという隣接の記念館は、以前の建物より明るく広くなっていた。高村光太郎がこの地に来てから書いた詩の原稿や多くの書などの作品だけでなく、生前の光太郎の暮らしぶりや地元の方々との交流が伝わってくる写真や品々が多数展示されていた。

けれど、光太郎が暮らした高村山荘と呼ばれる小屋だけは、25年前に訪れた時そのままだった。

粗末で小さな荒屋は、当時の光太郎の暮らしの過酷さを今に伝えていた。

戦時中の自らの行為を断罪するごとく、過酷ともいえる独居を選んだ光太郎。

されど、そんな過酷な暮らしをも楽しむように、この地と、この地の人々を愛した光太郎。

彼が、地元の方々からどんなに慕われて、今も大切に思われているか。

それは、この山荘の保存状況からも伝わってきた。

大切に思える人や場所があるのは、幸せだ。