ラカンとデリダの「手紙」解釈を巡って。推理小説の始祖エドガー・アラン・ポーの「盗まれた手紙」を舞台化。劇団あはひ「Letters」@KAAT

「Letters」はエドガー・アラン・ポーの「盗まれた手紙」*1 *2を舞台化という触れ込みではあったけれども、劇団あはひ(作・演出:大塚健太郎)の過去の作品の傾向からすればポーのミステリ小説の筋立てをそのまま上演することはないだろうと予想して観劇に臨んだが、「手紙」というモチーフを生かしながら原作とはまったく異なる物語が組み立てられ、劇団あはひらしい作品に仕上がった。

劇団あはひは早稲田大学に在学中のメンバーで結成された学生劇団であり、早稲田の場合、最近はともかく以前は卒業後すぐに頭角を現す劇団も少なくなかったが、本多劇場、KAATの大ステージ、そしてコロナ禍で公演は延期になったが、東京芸術劇場でも上演を予定しており、演劇界の第一線にこれだけ早く昇りつめた例は珍しい。

作風は能楽の「隅田川」、落語の「粗忽長屋」などの古典やシェイクスピアのソネットなど文学作品に題材をとりながら、スタイル自体はスタイリッシュで現代的な意匠を感じるものであることなどに才気を感じさせる。

最近の有望な若手劇団の主流の多くがこまばアゴラ劇場を中心とする一定のコミュニティーの中で作られていて、それゆえ傾向などにある種の類似性が感じられるものが多いなかでは孤高の存在といえるかもしれない。

本作についてはなぜ今エドガー・アラン・ポーなのかという疑問を感じた。だが、ミステリということではなく、主としてフランスでのポーの文学的な受容やそれがボードレールやマラルメらの詩作、ドビュッシーの音楽など様々な分野の芸術に影響を与えたという歴史的経緯への興味が作品の中核をなしているようであった。それゆえか、作中にもそうした作家たちのテキストが縦横無尽に引用されている。

「letters」は若い女性が手紙の入った瓶*3を浜辺で拾うところからスタートする。次の場面は女性の寝室。目覚めた彼女に同居人と思われる男性が、「コーヒーはどうか」などと声を掛ける。4月20日の朝である。この日は日蝕が見られる日で、二人は海辺に行き、日蝕を見ることにする。しかし、天候が悪化したことで日蝕を見ることはできずじまいでその日は終わる。

ところが短い暗転の後、女性が目覚めるとそこは再び「4月20日」の朝。再び男が声を掛けて、コーヒーを淹れる。しばらく、見ているとこの舞台では変奏を繰り返しながら、何度も何度もこの同じ日が繰り返されるループ構造をなしていることが分かってくる。

失われて見つからない手紙の発見が抜け出せないループからの脱出につながるのではないかとの仮説が途中から浮かび上がってくるとともに探しても見つからない手紙を見つけるというミステリとしての「盗まれた手紙」のメインモチーフが一見無関係に思われた「Letters」の筋立てと響き合うようになってくる。

この種のループ構造は「涼宮ハルヒの憂鬱」のエンドレスエイトや「魔法少女まどか☆マギカ」などのアニメで多用されたことで知られ、そこでの視点人物の分析から東浩紀はRPG的な物語を念頭に置いてゲーム的リアリズム論を展開した。東はデリダの専門家でもあって、ループ構造や作中でのデリダのテキストの引用、「幽霊」「誤配」などのモチーフの扱いにも東の影を感じた。

事実「盗まれた手紙」にはラカンやデリダら現代思想を代表する思想家に作品に関する著作があり、「Letters」も「幽霊」「誤配」などデリダが論じている概念からインスパイアされたものとなっている。

前回に私が見た劇団あはひ「どさくさ」*4もそうだったが、この集団は生と死のあはひ(間)を描きだす。ループ構造など一見謎めいた筋立てにも見える「letters」だが、この作品もやはりそうだと考えると見つからない手紙や瓶に入れられた手紙というモチーフの背後には死の世界(彼岸)の世界の存在が朧げに浮かび上がってくる。舞台の構造的にも舞台中央に置かれたベッドの背後の半透明な幕の向こう側にはベッドが置かれたもうひとつの部屋があり、視点人物である女は睡眠を媒介として表裏二つの部屋を往来するが、そこで暗示されるのは「死者の存在」だ。

観客である我々はここには「死者」が介在するということが分かってくるが、しばらくは死んでいるのは誰なのかは分からない。物語の最後に瓶に入れられた手紙というのが、彼女が彼女自身に向けた手紙だということが分かるとようやくこれは彼の突然の死を受け入れられない彼女の心理的な葛藤の物語だったとして一応の着地点を得る。だが、それでもそこには幾分の解釈の揺らぎがある。「盗まれた手紙」解釈でラカンは「手紙はかならず宛先に届く」と結論したことに対し、デリダが「手紙は宛先に届かないこともある」と反論したようにここでは物語を巡るもうひとつの解釈が併存しているようにも思えた。それはひょっとしたら死んでいるのは彼女の方ではないかという疑いで、作品はこの二つの解釈にどちらにも着地せず揺らぎ続けているようにも感じられた。

「letters」のもうひとつの特徴は音楽家(大儀見海・川村隆太郎)との共同制作による音楽劇であることだ。この作品に於いてはアンビエントな音楽が作品全体を覆い、場の空気感を規定するような作りになっており、単なる劇伴音楽とは違うあり方で音楽が介在している。音楽家の1人である大儀見は米国留学中で音楽は大儀見と川村がネットを通じて音声ファイルをやりとりすることで制作。そうしたプロダクトは川村が大塚とZOOMを通じてのやりとりで製作、大塚はそれを自由に作品に取り込み生かしていくが、やり方を聞いて面白いと思ったのは相互のやり取りは「手紙」のように「誤配」の余地を残しており、それが結果的に作品の内容と呼応しているように思えた。

従来のやり方なら演出家側にイニシアチブはあり音楽家との関係はクライアントとその受注者のようになるのが普通だが、そのようにならない緩やかな関係性が面白いと思った。

推理小説の祖による金字塔を換骨奪胎した、現代の幽霊譚

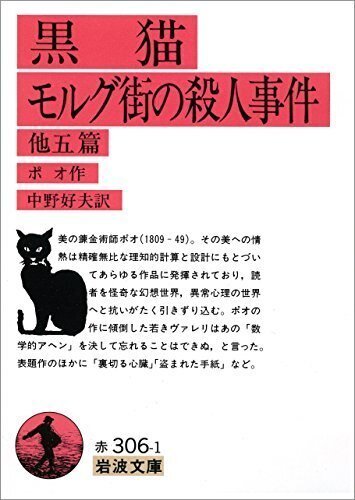

エドガー・アラン・ポー、丸谷才一訳『盗まれた手紙』(『ポー名作集』中公文庫)より東西の古典を大胆に引用し、現代の会話劇としてリミックスする手法に注目が集まる気鋭の集団・劇団あはひが今回扱うのは、19世紀アメリカの作家エドガー・アラン・ポーが残した傑作小説『盗まれた手紙The Purloined Letter』。

名探偵(オーギュスト・デュパン)や盲点推理といった、その後の推理小説の礎となる概念を生み出した本作を下敷きに、舞台を現代日本に設定し、幽霊から届く手紙に翻弄される人々の姿を描く。

新型コロナウイルスによる度重なる公演延期を経て、一年半ぶりの新作公演。幽霊の話ばかり書いてしまう。

なぜなのだろうと考えて、思いついたのには二つある。

一つには、過去と繋がりたいという欲望が自分の中にあるから。

もう一つには、現実には幽霊なんてなかなか現れてくれないから。

つまりとにかく、僕は幽霊に、現実を飛び越えさせてくれるようなものを期待しているのだ。

そしてそれは、演劇や文学そのものに僕が期待しているものと、ほとんど同じだ。去年の春、突然時間が止まったように錯覚した。

あったはずの未来がなくなったように感じた。

でもそれは間違いだ。

未来はまだないから未来なのであって、それまでの経験からそんなふうに感じたとしたら、むしろそっちの方が間違っていたのだ。失われた未来は過去である。僕たちはこれからどう生きていけばいいのか、もうわからない。

だからやはり、今こそ僕たちは幽霊と出会わなければいけないのだと思う。

過去から響いてくる声に、耳を澄まさなければいけない。

できることはきっと、それしかないはずだ。大塚健太郎作・演出:大塚健太郎

出演:古館里奈、東岳澄、松尾敢太郎

音楽:大儀見海、川村隆太郎

*1:あらすじとある秋の夕暮れ時、語り手が寄宿しているオーギュスト・デュパンの屋敷に、パリ市警の警視総監であるG...が訪ねてくる。彼はある「珍妙な事件」に手を焼いており、デュパンの助言を請いに来たのだった。それは宮殿において起こった出来事で、「さる高貴な貴婦人」が閨房で私的な手紙を読んでいるとき、ちょうどその手紙のことを知られたくない男性が入ってきたので、引き出しにしまう時間もないままやむを得ずテーブルの上において誤魔化していたところ、そこにさらにD...大臣が入ってきた。彼はすぐにテーブルの上の手紙を見てそれがどういう性質のものであるかを察すると、彼女に業務報告をしたあとでその手紙とよく似た手紙を取り出して読み、その後でテーブルの上に置いた。そしてさらに業務報告を続けた後、帰り際に自分が置いたのでないほうの手紙をまんまと持ち去ってしまった。大臣はこの女性の弱みを握ったことで宮廷内で強大な権力を得るようになり、困り果てた女性は警察に内々の捜索を依頼したのだった。 その手紙の性質上、それは何かあればすぐに取り出し、場合によっては破棄できるように、間違いなく大臣の官邸内にあるはずであった。また身体調査が行なわれる危険を考えれば、大臣が肌身離さず持ち歩いているとは考えられない。警察は大臣の留守の間に官邸を2インチ平方単位で徹底的に調査し、家具はすべて一度解体し、絨毯も壁紙も引き剥がし、クッションには針を入れて調べるという具合で三ヶ月も続けたが、一向に成果が上がっていなかった。事件のあらましを聞いたデュパンは「官邸を徹底的に調査することだ」とだけ助言してG...を帰した。一ヵ月後、再びG...が語り手とデュパンのもとを訪ねてくる。あれから捜査を続けているがいまだに手紙は見つかっておらず、手紙にかけられた懸賞金は莫大な額になっているという。そして「助けてくれたものには誰にでも5万フラン払おう」と言うと、デュパンは小切手を出して5万フランを要求し、サインと引き換えにあっさり件の手紙を渡す。そしてG...が狂喜して帰っていくと、デュパンは語り手に、自分が手紙を手に入れた経緯を説明し始める。 大臣から手紙を取り返すデュパン デュパンは事件の経緯や警察の徹底的な捜索、そして大臣の知性を考え合わせて、大臣は手紙を隠すために、それをまったく隠そうとしないという手段に出たのだと推理していた。デュパンは官邸の大臣のもとを、目が悪いのだという口実のもと緑色の眼鏡をかけて訪れ、大臣と世間話に興じる振りをしながら部屋を見渡すと、すぐに壁にかかっているボール紙でできた安物の紙挿しに目をつけた。そこには一通の手紙が堂々と入れられており、それは予め聞いていた件の手紙の特徴とは似ても似つかないボロボロの手紙で、大臣宛の宛名も記されていた。しかしデュパンはこれこそが求める手紙であり、手袋のように裏返しにされて別の手紙のように見せかけているのだと確信し、いったんは官邸を辞去する。そして後日、煙草入れを忘れたという理由で再び官邸を訪れると、予め雇っておいた酔っ払いに騒ぎを起こさせ、大臣がそれに気を取られている隙に、それとよく似せた別の手紙とすりかえたのだった。

*2:

*3:手紙の入った瓶のモチーフがどこから来たのか分からなかったが、ジジェクがこんな比喩を持ち出しているようだ。mythink.hatenablog.com