現代パチモノ学序章 偽ブランド品の流通編

依然と日本では偽ブランド品が多く出回っています。その理由を、個人的な解釈と根拠の薄いデータより導きました。論拠にあたり根拠として弱い点は後日補完する予定です。

Q:何故偽ブランド品は流通するのか?

A:取り締まれていないから。

Q:何故偽ブランド品は有効な取り締まりがなされていないのか?

A:数が多すぎる+文化の差により。

恐らく結論としては、取り締まりは行われていることでしょうが数が多すぎるため規制が追いついていない、と思われます。それは広告でもそうですし、中国本土での製造流通においてもそうです。

偽ブランド品の製造流通

偽ブランド品は主にアジアで製造され流通しています。著名な市場で言えば隣国中国、ベトナム、フィリピン、韓国。偽ブランド時計はトルコから発送されることも多いです。稀に東欧製造の製品もあるようですが、なにせアングラ的な物品であるので真偽は不明です。

その中でも日本において流通している偽ブランド品は基本中国製であり、日本向けの広告を打っているのもほとんどが中国業者です。

偽ブランド品業者は大きく分けて「製造」「販売」に分かれています。

中国本土で製造されたものを最終消費者が居住する日本や欧米諸国に届けるための「流通」が存在するのは違法業界といえど、他の製品と何ら変わりありません。

そしてそれぞれに想像を大きく超える膨大な数の人間がいます。

膨大な人員と膨大な種類

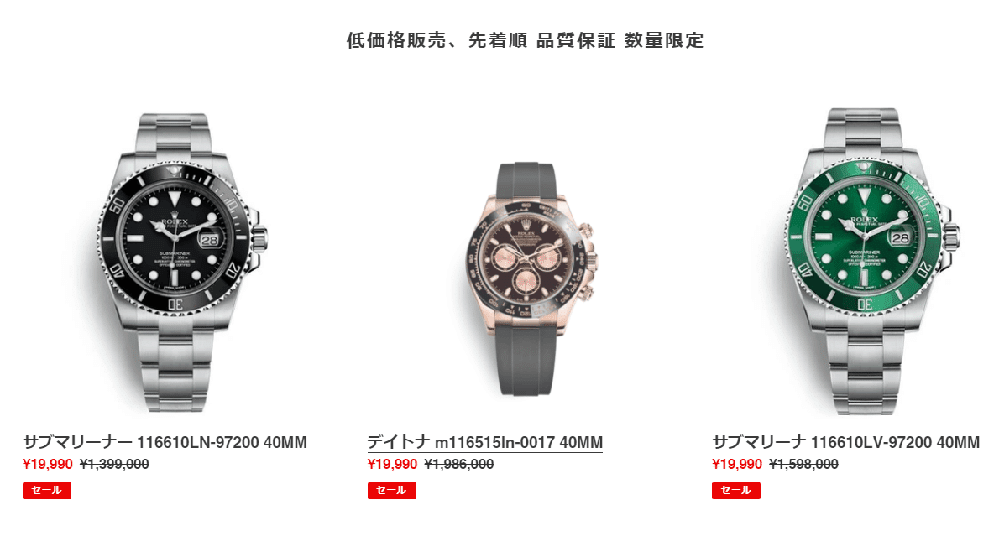

敢えて名前を出しますが、中華通販のAliexpressやAlibabaを見ると、ルイ・ヴィトンの偽物だのグッチの偽物だのロレックスの偽物だの数え切れないほど出品されています。そして大抵、それらは「同じ製品の偽物を目指した一見同じに見える別の物」です。

少し言葉が難しいでしょうか。

手っ取り早く言えば、偽物にも種類があるということです。同じ製品を再現しようとし、同じような値段で同じようなグレードの偽物も、製造業者や工場によって微妙に細部が異なります。それだけ多くの業者が製造を行い、流通しているのです。

偽ブランド品は日本ではS級、N級などで分類されると言われていますが、中国本国では少し異なり主に「流通級貨」「公司級貨」「純原級貨」と分けられます。意味はそれぞれ、

流通級:中国本土で流通させるための物。品質二の次、スピード命。

公司級:少々拘った物。基本見た目だけを真似するため間違いも適当な箇所も多い。

純原級:一応本物と違いの無いとされている物。ただし自称純原級も多い。

この区分けは財布、鞄、靴、スニーカーなど主に革製品に対してなされています。それぞれ、C級、B級、A級と思ってもらって構いません。

よくニュース等で伝えられている中国のスーパーコピー市場というのは実はこの流通級や公司級が中心に販売されている市場です。純原級は基本的に表市場には出てきません。現地人と仲良くなって独自ルートを築くか、インターネットでバイヤーに連絡するしかないです。よって、純原級は日本国内では狙って購入、輸入しないと手に入りません

この中でも、特に流通級と公司級の数が尋常でなく多いです。数え切れないほどの工場で製造され、流通しています。製品数が多いので、必然的に販売を担う業者も多くなってきます。

そして、日本国内向けの広告やサイトを出している偽ブランド品業者は大体取り扱いが公司級です。同じような広告で、同じような製品を販売しているように見えても実際は中の人間もしくは製品が若干異なる場合もあるということですね。

流通数の多さの理由まとめ

まとめとして、偽ブランド品の取り扱い広告が横行しているのは、製造数もそうですが、出品者数が多すぎるからです。叩いても叩いても延々に出てくるもぐらたたきのようです。一人規制しても、またすぐに別の業者が現れそのスキにさっきの業者が戻り、苦慮している間にもうひとり業者が参入してくる…といった具合です。

製造側の取り締まりの実状

これを解決するには、中国本土で製造を潰すしかありません。国務院の全国知識産権侵害偽物商品販売取締業務指導グループ(全国打撃侵犯知識産権和制售仮冒偽劣商品工作領導小組)は「清風」「龍騰」プロジェクトを展開し、知的財産権の保護を内外企業問わず厳しく取り締まっていくとしています。

2020年全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作要点

しかし、中国本土での規制は上手くいっていません。

もちろん「一等国の中国」を目指す中国政府も偽ブランド品問題は認識しており規制も行おうとしていますが、中国という国家自体が持つ特異な性質と国民思想がそれを阻んでいます。

中国人の「モノ」に対する思想

まず中国人消費者、引いては中国人社会がコピー品問題を認識していません。公安や当局は通報が少なければほとんど動かないです。これは何も中国人が道徳的に劣っているのではなく、理由があります。中国、中華人民共和国は共産主義国だから(だったから)です。

現在は事実上の市場主義経済である社会主義市場経済を行っていますが、ついこないだまで(30年前)は完全なる共産主義国でした。共産主義国では全ての企業が国営で、全ての製品は国営企業で生産され、国家より配給されたものです。それらには、著作権、所有権、商標権、ブランド価値と言ったものは不要でした。何故なら皆平等に配られる平等なものに、区別意識など必要ないからです。

中国人民にとって「モノ」とは国家が配給する品物で本物偽物の区別は一切なく「良品・不良品」「使える・使えない」のみです。これは開放改革路線から30年経過しても、未だに中国人の意識下に強烈に残っています。流石に開放改革路線以降に生まれた新世代ではこの価値観は薄れつつありますが、それでもまだまだ強烈です。例として中国人は「トヨタ車は壊れない」と評価します。トヨタが提供するブランド価値等にはあまり興味がないのです。

本来なら権威ある論文等を引っ張ってこられればよかったのですが、現在大学の論文検索機能に制限がかかっているためネット上の記事を引っ張ってきました。中国人にとってブランドロイヤリティは多くの製品カテゴリーにおいて希薄なのが読み取れます。

伝統的に著作権、商標権等知的財産権の概念が根本的に薄い中国人にとって、ブランド価値は「アイデア」に過ぎません。製造側にとっても少し前までコピーブランドというのはなんか偶々「LOUIS VUITTON」と書いた財布が売れてるから自分たちでも製造し販売している、といった認識具合でした。

流石に今では製造販売側もコピー商品を扱うこと自体は違法と認識しているので、コピー品産業は地下に潜っています。しかし、以前に形成されたコピー品の市場基盤があまりにも確立されきり、堅固なため解体はもうしばらく無理でしょう。

中国社会の特徴

中国社会というのは意外にも、共産党やそれに随する当局の支配は我々が思うより盤石ではありません。

中国の若者にとって民主主義や自由経済はよくあるイデオロギーの一つでしかありませんし、一党独裁体制のメリットやデメリットも政治的な討論で学ぶようです。彼らは「中国共産党はソ連や北朝鮮とは全く異なり、西側諸国が思うよりかは寛容である」と言います(私の知人である中国人留学生も似たようなことを言っていました)。意外に緩いのです。そしてそのような民衆の緩いスタンスは自国中央政府にも向けられます。

ステレオタイプ的な表現かもしれませんが、中国人は「地縁、血縁、金」しか信じません。中央政府の規制などは表面上はのらりくらりやり過ごし、目の届かないところで自由な行動を取る。これは2000年前より続く中国の伝統です。

有名な中国の諺に上 有 政策 下 有 对策(shàngyǒuzhèngcè,xiàyǒuduìcè)があります。日本語的に表現すると「上に政策あれば、下に対策あり」です。この点の「下」とは民衆のみならず地方政府や地方行政も含まれることを認識しなければなりません。

中央政府が如何に偽造品問題に取り組もうと、地元政府と製造販売業は日本的な視点から見ると癒着しきっています。そもそも日本的な思想視点からこれらを悪いことと指摘するほうが野暮なくらいです。この民衆や地方権力の態度は、昔から交代交代厳しい支配を行ってきた中央政権に対する現実主義的な中国人のスタンスから生み出されたいわば伝統文化です。

偽ブランド品関連の具体的な「下の対策」として、製造業者や販売業者は地元当局にちょっとした賄賂を渡します。そうすれば、当局の摘発時も形式的な摘発のみ行われ罰金で済んだり注意で済んだりします。行政と産業の持ちつ持たれつの関係性です。

時々、地元当局とは比べ物にならないくらい高位な中央政府直属の中央高官が摘発に来ます(以前やり取りしていたパチモノ業者はこれを襲撃と呼んでいました)。オリンピックや国際行事などが近い際に大概的なアピールのため行われることが多いようです。この襲撃に来る人間は中央政府直属、即ち「上」の人間なので今までの賄賂や買収などは通用しません。その時業者たちは「下の対策」としてみんな店を畳み1、2週間ほど逃げます。そして事が済んだらまたひょっこり戻ってきます。こんなことが延々と繰り返されています。

「規制?なんだそれ?回避すれば儲けられるよね。知的財産権?使えればいいでしょ。そんなことよりも今日の飯と明日の金だよ!」という思想が中国人ビジネスの根本にびっしりと根付いている(しかも2000年前から)のを考えると、偽ブランド品の流通の横行している理由が少しわかるかと思います。

中国で「靴の都」とも呼ばれる福建省●(ほ)田市。1980年代から国際的に著名なブランドである米ナイキやアンダーアーマー、独アディダス、そして中国のアンタなどのOEM(相手先ブランドによる生産)を手掛けてきた。

2018.3.22 05:00

莆田市は偽スニーカーの聖地ですが、同時に正規品生産の場でもあります。ここではしばしば正規品の材料や形状が流出し素早い偽物の生産に貢献しているようです。このような地場産業と偽ブランド品産業ががっちりタッグを組んでいる場合は違法産業の駆逐は並大抵の労力ではありません。

中国人の思想と実際の法適用

現在の中国国内ではコピー品は「消費者権益保護法」「偽物や劣化商品の売買を取り締まる法」の2種類により取り締まる事が出来ます。前者は「使える・使えない」に対応した、後者は知的財産権に対応した法律です。

どっこいコピーブランド品でも先述の理由で消費者からの訴えは「使える・使えない」が中心で、知的財産権による訴えは二の次です。これにより市民による通報は消費者権益の観点のものが多く、通報が少ない知的財産権侵害を取り締まる当局は大変権力が低いです。

当局の「コピー品」への優先順序

また、中国の国情的に現状自主的に偽物を取り締まるのは食品や薬、医療機器など生命に関することが最優先です。コピーバッグや財布で人が死ぬことはなくても、食品や薬、医療機器のコピー品は人が死にます。権益保護の視点からは大問題です。益々消費者権益を守る当局の権力が高まり、知的財産権を取り締まる当局は権力が低くなります。権力が低いから予算を減らされ、有効な対策を講じることが出来ず、それがさらなる偽ブランド品の製造を生む…という悪循環が発生しており、知的財産権の重要性を認識しているエリート高官はこの現状にやきもきしているようです。

重点品目としては、食品・医薬品に最も厳しい管理を適用し、公安部を中心に摘発強化計画「崑崙2020」を実行する。食品・医薬品以外では、アパレル、ベビー・マタニティー、シルバー用品、家電、電子製品、自動車部品、デジタル産品、装飾材料、化粧品などの消費者用品を挙げた。

2020 06/04

まとめ

纏めますと、まず「業者が引っ切り無しに参入してくるので広告規制が追いつかないから」偽ブランド品問題の収束は見込めません。

そして何故業者が引っ切り無しに参入してくるかは、「中国本土での規制が、伝統的な価値観や取り締まる側の権力問題等様々な理由で取り締まれていないから」です。

個人的には、中国人がもう数世代入れ替わり、かつての日本のように根本的な価値観が変化しないと解決が見込めないと感じています。

一般的にあまり知られていませんが、かつては日本もその辺りのアジア国と同じくコピー品天国でした。1950年代にイギリスのマンチェスター商工会からの激しい講義を受け、1960年代頃に官民一体となり是正した過去があります。

経済発展を続けている中国もいずれ変化するであろうと感じます。

最後に

生産は需要が無いと発生しません。つまり偽ブランド品を求める層が居る限り、生産も続きます。偽ブランド品に対する需要は、ブランド品に対する需要とほぼ同義ですが値段に対する消費者の意思決定においては大きく異なります。偽ブランド品は極論ブランド品が存在するから生まれるのです。この辺りの問題や意志提起は記号消費論によって解釈・解説できそうです。いつか纏まりましたら載せるかもしれません。