コヨーテとアナグマの相利共生

今回は、コヨーテとアナグマの不思議な関係の話。

まず、この映像を見てほしい。特にラスト部分は、SNSで話題になった。見たことがある人も多いと思う。

これを見たアナグマに詳しい学者が、「2匹はたしかに仲が良さそうだ。なぜなら、アナグマにしては楽しそうに見えるからだ」とコメント。ジョーク混じりの真実だ。アナグマは、どちらかというと、気性の荒い生物なのだ。

慣れた様子から、2匹は初対面ではなく、既知の間柄であることがわかる。

一体、なぜ、行動を共にしていたのか。

実は、同様の現象は、カナダやアメリカで複数報告されている。

ネイティブ・アメリカンは、何世紀も前から、コヨーテとアナグマが一緒に行動することを知っていた。アメリカ先住民の民話に書かれている。

残念ながら (?) “友達” だからではない。互いに利益をもたらすからだ。

アナグマが地面を掘ると、リスが穴から飛び出す。コヨーテはリスを捕まえることができる。コヨーテが追いかけると、プレーリードッグが巣穴に逃げ込む。アナグマはプレーリードッグを捕まえることができる。

コヨーテの鋭い視力と俊敏さ。アナグマの地中にも効く臭覚と採掘技能。

ビジネス・パートナーのような感じなのだ。

奥でプレーリードッグがこのチームを警戒している。

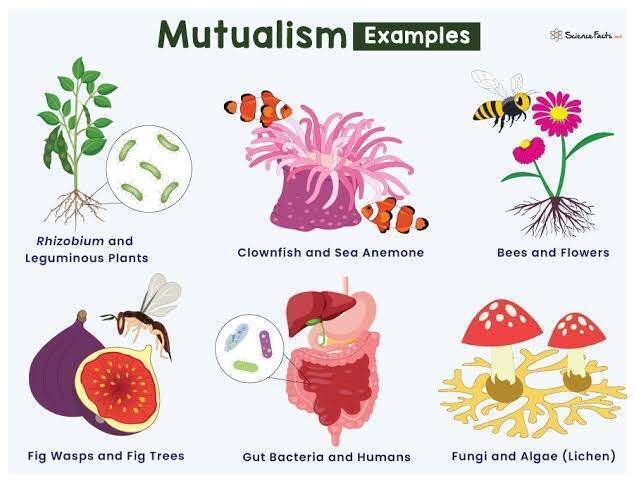

双方の、エネルギーや時間の節約・成果の向上。 相利共生の一例と言える。

競争と中立 (基本の形) 以外の5タイプを説明する図

左上:根粒菌とマメ科植物 左下:イチジクハチとイチジク 中央下:腸内細菌と人間 右下:菌類と藻類

余談。

自然界には、さまざまな共生がある。哺乳類の毛にいるダニや寄生虫を食べる鳥や、タランチュラの巣に住むカエルがいる。

ウシツツキ(キツツキのような名前)にとって、このインパラは、飲食店である。長年、相利関係だと考えられていたが、どうやら違うようだ。ウシツツキはマダニを食べるが、マダニはすでに宿主を食べていることがほとんど。ウシツツキの食事は、宿主の寄生虫などの害をほぼ減らしていなかったと、判明した。無銭飲食だったのだ。ウシツツキの表情が、確信犯的に見えてくる。笑

※タランチュラがカエルをパートナーとして認識する不思議なシステムの話は、長くなるので、また別の機会に。

暖かい季節には協力しあっても、寒い季節になると疎遠になる。クリぼっち派なんだな。

アナグマは、冬は、巣穴で冬眠中の獲物を容易に狩ることができる。危険をおかしてまで、コヨーテと組む必要がなくなるのだ。アナグマは本来、コヨーテに捕食される可能性がある。その逆も起こり得るが。

マンガみたいなベスト・ショットだ。

コヨーテは、寿命はそんなに長くないが、さまざまな環境で繁殖することができる。その適応能力の高さで、北米全域に生息。目下、南下も試み中。

都市環境にも順応。ロサンゼルスでは夜にコヨーテが見られるらしいし、シカゴには4000匹ものコヨーテがいるらしい。

コヨーテは何でも食べる。天敵がほとんどいない(人間は脅威)。車の危険性を理解している。

ネイティブ・アメリカンの一部族の民話に、「コヨーテは全ての動物を創造し、その後、人間の創造について話しあう評議会に呼び出す」という一節がある。人間を観察する神の犬だと信じていたらしいが、この文言だと、ほぼ神では?

それだけ何か、賢さや特別性でも感じたのだろう。

アナグマとの共同ハンティングも、コヨーテの「適応能力」の高さの1つなのではないか。

遠い昔、最初に “誘った” のは、コヨーテの方だったのではないだろうか。そんなふうに、空想したくなる。

ちなみに、コヨーテは、アナグマ以外の他の動物とも交流をもつそうだ。

アナグマの性格は穏やかと、ネットに書いてあることもあるようだが。餌を期待しているから/すでに人馴れした個体だから。

基本は、身を守るために警戒心が強い。何かの拍子に攻撃してくる可能性は、じゅうぶんにある。

都会でも遭遇することがあるらしい。厳しい環境を生きぬくのは、強いからだ。ハクビシンもアナグマも、小動物だとなめてかかってはいけない。要注意。