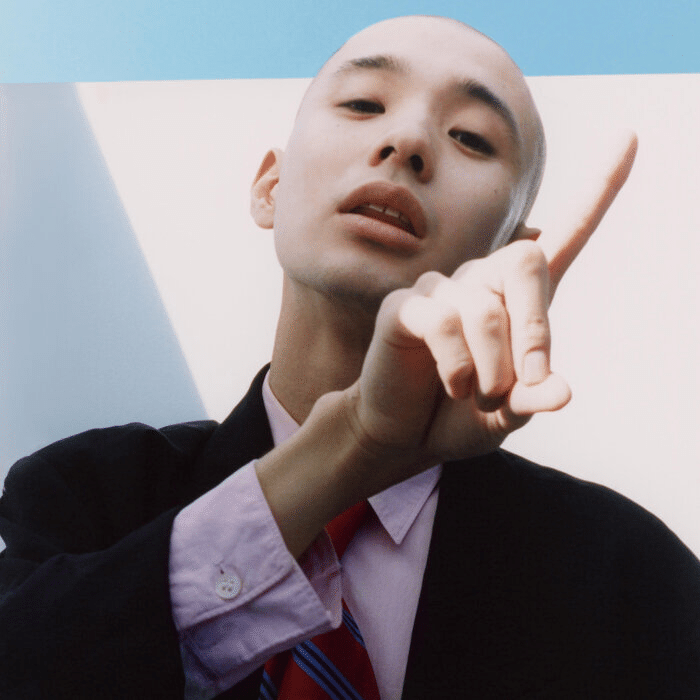

KID FRESINO "20, Stop it."

埼玉出身のラッパー/トラックメイカーによる、2年2ヶ月ぶりフルレンス4作目。

「(このアルバムでの)自分のラップは、意味性が希薄と言うか、サウンドと合わさることで初めて輝くもの」と彼は語っている。なるほど確かに今作における彼のラップは、音の響きを重視した結果として英語詞の比重が増したのに加え、その一文一文を追っていても何かしらの明確なメッセージ、情景や情感などを汲み取ることは正直言って難しく、他のサウンドとほとんど同列の、楽曲を構成するテクスチャーの一部と化している印象がある。この世の音楽をボーカル/歌詞志向とサウンド志向に乱暴に二分するならば、今作は明らかに後者、トラックメイキングに意識が偏っているのである。もちろん彼の特徴的な声質による柔軟かつ性急なフロウは、ラッパーとしての個性を強烈に示してはいる。ただここでの彼はそのラップすらもほとんど楽器の一種として捉え、自身の声を含めた独自のサウンドデザインを追求することに腐心している。

独自を目指すからには…ということで、どの曲も随分とアバンギャルドな構成を取っている。オープナー "Shit, V12" はパーカッシブなエレクトロニクスが無造作とも言える手つきで散りばめられた、グライムのようでグライムでない、トランスのようでトランスでない変速アッパーチューン。何処となく "…I Care Because You Do" 期の Aphex Twin 、あるいは昨年の Arca の新作を彷彿とさせる。だがその勢いは次曲 "dejavu" であっさりと途切れ、憂いを湛えた歌メロが印象的なトラップに急変。そのまた次の "No Sun" ではバンドアンサンブルを引き連れ、荒々しくもファンキーなビート、涼やかな哀愁を振り撒くスティールパン、その中に青白い炎のようなエモーショナルな熱さを滲ませている。

これらの要素要素にフォーカスを当てれば前作 "ài qíng" の延長線上にあると言えそうだが、その "ài qíng" におけるバンドサウンドは、今振り返って聴くと随分と真っ当なロック、真っ当なファンクに立脚していたし、エレクトロニクス基調の楽曲ではまだ従来的なヒップホップのマナーを遵守していた節がある。彼ならではの色味はあるけれども、ミクスチャーとしてはある意味で生真面目とも言えるような作りだった。しかし今作での彼はそこからさらに前へ踏み込み、枠組みをグネグネと捻じ曲げてしまっている。IDM やポストロックの面影に加え、"Lungs" などは ZAZEN BOYS を思わせる異形の鋭角プログレッシブ・ダブ・ファンクと化していたりで、聴き手をまともにノらせようという意識をかなぐり捨てているようにも見える。オルタナティブを目指す野心がバリバリだ。

トラックが進むほどにアイディアの奔放さに拍車が掛かっていく。トライバルなダンスビートがやけに扇情的に響く "Girl got a cute face" 、サビ部分で脈絡なくカネコアヤノの弾き語りが介入する "Cats & Dogs" 、長谷川白紙の歌声が聴き手をホーリーな浄化へと誘う "youth" など、全ての楽曲に何らかの仕掛けが待ち構えている。これまでのようにスタイリッシュで飄々とした印象はあまりなく、むしろがっつり粗削りで、実験すべし、挑戦すべしといった苦心の跡も垣間見える。きっと彼はその粗削りさをもそのままに愛でているのだと思う。なぜなら、アルバムを頭から通して聴いた時に、トラックごとの落差を利用し、各曲の特徴が最も強いインパクトで映えるような順番で収録曲を並べてあるからだ。音楽性のベクトルや演者のテンションがどちらに変化していくかわからない、そんなゴテゴテした流れによって粗く削ったあとの刺々しさ、楽曲の持つスリリングな感覚が助長されている。これはある意味で、アルバムというフォーマットの可能性を最大限に利用したものではないだろうか。

音楽に関する記事のあれこれを読んでいると、(任意のジャンル名)は死んだという言説をしばしば見かける。だいたいいつの時代、どの国でも(任意のジャンル名)は死んだことにされている。死んだと思ったら生き返ってのネクロフィリックな世界である。それがここ最近ではデジタルストリーミングの普及により、アルバムという表現形態そのものが死んでしまったという論を見た。誰かのどこかで。同一のアルバム内でも曲ごとの再生回数の差が露骨に表れ、その中から突出した単曲ばかりを集めたプレイリストが重宝される。アルバムを制作するにしても、フィジカルの規格容量に制限されずに多くの楽曲を詰め込んだり、それをいくつかのパートに分割して段階的にリリースするといった戦略をとったり、そういった場合にはミュージシャン自らが、これまでの固定観念を打ち崩す意味合いを込め、アルバム作品を敢えてプレイリストだと称する場合もある。アルバムなるものの定義自体に揺らぎがかかっている。そういう時代だと。

ではアルバムを本来のアルバムたらしめているものは何かと考えると、それこそ旧来的な発想で言えば、前後の楽曲の連なりによって生まれる文脈、または全曲を統合した時に見えてくるコンセプト、であるかと思う。そこでこの "20, Stop it." は、どちらかと言えばかなりプレイリスト寄りではある。アレンジの奔放さに加え、拡散した方向性、多種多様なフィーチャリングゲスト。現在の KID FRESINO の趣味嗜好を余すことなく詰め込んだであろう、えらく雑多な内容になっている。にもかかわらず、全体を見通してみるとひとつの規律のようなものが微かに浮かび上がってくるのである。いびつな楽曲がいびつな曲順で並び、それらの曲どうしの斥力によって全体の釣り合いが保たれているとでも言うべきか…。それで、この感覚は前にもどこかで体験した気がするなと考えていたが、くるりの "THE WORLD IS MINE" がもしかすると一番近いかもしれない。とにかく前に漕ぎ出さなくてはいけない、その一心で絞り出した不揃いの一滴一滴を、半ば強引にでも繋ぎ止めることで各々の個性をくっきりと際立たせる、そんなアグレッシブな手法でひとつの集合体、"アルバム" の体を成しているのである。このある種の危なっかしさは楽曲がアルバムという単位に収められているからこそ発生し得るものだろう。

彼はこの作品に関して "ヒップホップを一歩でも半歩でも前進させることが自分にとっての大命題だ" とも語っている。ヒップホップはこんなこともできる、ここまでのポテンシャルがあるのだと。その提案によってここから革新的であるべしという思想がシーン全体に伝播するのは、まあ良いことかなとは思う。しかし単純に音楽面のみを取って見れば、今作に続く例が果たしてどれだけ現れるかについては、少しばかり疑問が残る。というのも、この作品は日本または海外のトレンドの先端からさらに先を進んでいると言うよりも、トレンドからほとんど切り離された孤島のような佇まいに、自分には見えるからだ。もちろんここには多数のゲストが参加しており、外部との繋がりもある。シンパシーを覚えるものも多くいるだろう。ただそれでも、今作は強烈にオルタナティブであり、ポップよりもアート志向、傍流としての存在感が強い代物である。今作を引っ提げてシーン全体の責務の一端を担おうとする彼の使命感は、例えばお茶の間までヒップホップを連れて行こうとする Creepy Nuts などとは、良くも悪くも真逆の関係性にある。決して敷居が低いとは言えないこの作品で、果たしてヒップホップは本当に前進するのだろうか?するとしたら、その影響は結構な諸刃の剣のような気がする。個人的には面白いと思うけれども。