民家を活かすための作法 -中村琢巳 著『生きつづける民家 保存と再生の建築史』-

人間が日々の生活を営むうえで必要となる住まいのなかでも、主に一般庶民が暮らしてきた昔ながらの住宅が「民家」です。

この『生きつづける民家 保存と再生の建築史』という本は、民家をとりまく多種多様な営みについて紹介しながら、その今日的意義を読者にわかりやすく伝えてくれます。

以下に、この本の読書を通じて気づいたことや感じたことについて、メモしておきたいと思います。

【Discovery / この本を読んで得られたこと】

この本の著書である中村琢巳さんは、東北工業大学建築学科の准教授で、日本建築史や文化財保存修復などの専門分野を研究されている方です。

実は、私が横浜国立大学の大学院生時代、中村先生も同じ研究室に日本学術振興会の特別研究員として在籍していらした時期があり、少しではありますがお話をさせていただく機会がありました。

当時は、大変寡黙な方という印象があったと記憶していますが、この本を読むと、行間から研究にかける情熱がひしひしと伝わってきて、やっぱり凄い研究者だったのだなあと、あらためて思い知らされました。

▶︎徹底した「資源循環(リサイクル)」の仕組み

近世民家(江戸時代の民家)をさまざまな角度から眺めてみると、いたるところで資源循環の仕組みが備わっていたことがわかります。

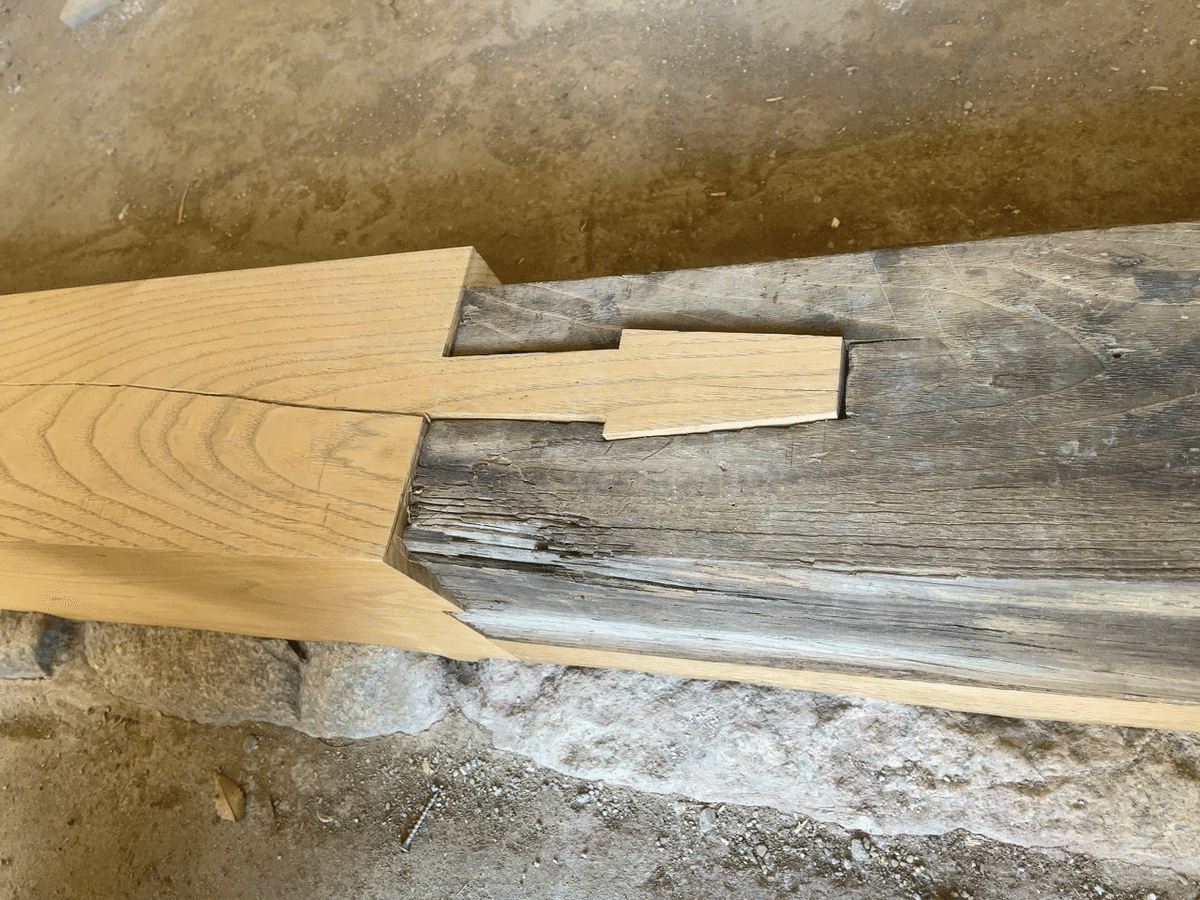

まず建築構造では、金物を一切使わずに、木材の断面を「継手」や「仕口」などの加工を施して、すべてを木で組み立てる「伝統工法」と呼ばれる手法で、建物が建てられています。

江戸時代、一度建てられた民家がすぐに建て替えられることは少なかったようです。朽損などの不具合が生じた際には、できる限り既存の建築部材(通称「古材」)を活かしながら、部分的に新たな建築部材(通称「新材」)を各種継手によって接合する方法で、適宜修繕が行われてきました。

伝統工法で建てられた家をよく見てみると、柱や梁などの古材に継手や仕口の痕跡が残っていることがあります。

こうした古材の痕跡は、その建物が過去に増改築を行った可能性、あるいは必要な建築部材の一部を別の場所から運んで持ってきたいわゆる「転用材」である可能性を示唆しています。

部分的な修繕だけでなく、増築、改造、建替などの際にも、古材は随所に再利用されてきました。

江戸時代、幕府や藩などの領主は、庶民の建築行為に一定の規制をかけるために、建物の新築や修理などを行う者には、管轄の奉行所などに「普請願書」を提出させていたそうです。

中村さんが調査した飛騨郡代高山陣屋文書の普請願書(岐阜県歴史資料館『居宅土蔵他取建取繕一件』)には、以下に掲げるように、かなり事細か建築行為までもが届け出されており、厳格な管理がなされていた様子がうかがえます。

【新築】

▶︎「取建」…更地に新たに建物を建てる行為

【修繕】

▶︎「取替」…既存建物を更新する行為

▶︎「取繕」…「柱根継」「土台替」「板張替」「屋根葺替」など、朽損箇所を部分的に修繕する行為

【増築】

▶︎「仕添」…既存建物に続けて、建物を建て増しする行為

▶︎「棟継」「桁継」…切妻造の建物の妻側に、さらに切妻造の建物を増築する行為

【改造】

▶︎「棟継上ケ」「屋根上ケ」…建物の高さを上げる行為

▶︎「切縮メ」…既存建物を部分的に解体して、規模を縮小する行為

▶︎「仕立替」…内外装の改造行為

【災害復旧】

▶︎「仮建」

▶︎「起立」…傾斜した民家を縄で引っ張るなどして矯正する行為

【解体・建替】

▶︎「取壊」

▶︎「建替」

▶︎「引移」…「取壊」から場所を変えて再建する行為

▶︎「囲置」…「取壊」で分解された古材を、木小屋や材木蔵などで保管する行為

【本書 p60-65 より要点抜粋】

こうした厳格な管理の背景には、限りのある森林資源の保全を行うための伐木規制を行うことで、領内の木材資源の供給を安定的に確保するねらいがあったそうです。

前述した飛騨国の普請願書の事例では、「伐木数」「木取による製材数」「樹種」「使用部位」「民家の絵図」に関する資料の提出も必要で、場合によっては、希少な樹種の使用を不許可にしたり、他の樹種への変更を促したりもしていたとのこと。

その徹底した管理ゆえに、庶民は日頃から自宅の敷地内や所有する農地内に「囲木」と呼ばれる木材を貯えておく場所を確保し、今後の普請や災害時などの入り用に個々人で備えていたそうです。

木材以外にも、民家にはさまざまな自然素材が随所に使われています。例えば、畳は畳表の「い草」と藁床の「藁」で構成されています。また土壁は下地の「竹」、中塗りの「土」、仕上げ塗の「漆喰」などの複数の材料が重なりあって構成されています。

こうした畳や土壁をはじめ、民家の構造は自然素材が折り重なりあって構成している部位が多いため、傷み具合に応じて部分的に交換修理を行ったり、表面上見えない部分の古材を再利用しやすいという特徴をもっています。

そもそもの民家建築の構造や修理方法から、民家を取り巻く社会環境に至るまで、その背景に資源循環があったことには、留意しておく必要がありそうです。

▶︎日々の暮らしに組み込まれた「維持管理(メンテナンス)」

高温多湿な気候風土をもつ日本において、自然素材で組み立てられた伝統的な木造建築の民家を維持管理していくことは、容易ではありません。

中村さんの調査によると、江戸近郊の多摩地方の名主・富澤家が安政6年(1859)から明治41年(1908)までの期間に書き残した日記(国文学研究資料館『富澤家文書』)には、民家の維持管理にまつわる記録が数多く残されていたそうです。

特に、職人衆の出入りについては、以下に掲げる職種の出入りが詳細に記録されています。

【毎年出入りのあった職種】

▶︎大工

…新築や増改築などの建築工事から、軽微な修繕や応急処置まで、雑多な仕事全般を行った。

「椅子」「流し」「風呂箱」「自在鉤」「神棚」「柵」「門柱灯籠」など、民家にまつわるさまざまな物品の制作や手入れなども行っていた。

▶︎植木屋

…庭や生垣の植栽の定期的な手入れを行った。

5月頃に草木の剪定をしたり、年末に門松の飾り立てや民家の掃除をするなど、年中行事にちなんだ仕事を行った。

▶︎屋根屋

…茅葺き屋根の定期的な葺き替えや、部分修繕(差茅など)を行った。

▶︎畳屋

…畳の新調、表替、裏返しや、古くなった畳表を茣蓙へ再生する仕事を行った。

▶︎左官

…塗り壁、屋根瓦の漆喰塗、竈塗などの仕事を行った。

▶︎黒鍬

…庭木の植え替え、杉垣の植え付けなどの植木仕事、敷石や石垣の手直しなどの石仕事、流しや井戸などを浚う土仕事を行った。

▶︎表具師

…襖張の画図に紙継ぎをしたり、和歌の短冊帖や屛風張などのさまざまな表具に関する仕事を行った。

年中行事として、年末に障子張の張替作業を行った。

【数年おきに出入りのあった職種】

▶︎桶屋

…井戸揚げ用の桶をつくる仕事を行った。

▶︎建具屋

…障子、襖、雨戸、戸板、家具の制作する仕事を行った。

▶︎瓦屋

…瓦葺き、瓦の置き直し、破損直し、手入れの仕事を行った。

▶︎石屋

…庭石灯籠、沓脱石、玄関敷石などの仕事を行った。

▶︎書画屋

…掛け軸などの仕事を行った。

▶︎鋳物師

…雨樋の仕事を行った。

▶︎銅屋

…門扉などの金具の仕事を行った。

▶︎塗師

…額縁や障子の縁塗の仕事を行った。

▶︎龍吐水屋

…消火道具である雲龍水の制作、修繕を行った。

【本書 p111-119 より要点抜粋】

現代では馴染みの無い仕事も含めて、かなり細分化された雑多な仕事が存在していました。これら多くの職種の職人合わせて、富澤家には毎年100人工前後が出入りしていたそうです。

また、外部から職人を呼んでくる作業とは別に、年中行事として春の「茅葺き屋根の手入れ」、夏の「土蔵掃除や畳上げ」「家財道具(衣類、書物、夜具、帳箪笥)の虫干し」、冬の「垣根結び」、年末の「障子の張り替え」「煤払い」なども毎年行われていたといいます。

近世民家の維持管理は「物理的な劣化に伴うもの」と「毎年恒例のもの」という、大きく2つの要素から成り立っていたと中村さんは指摘しています。

重要な点は、こうした維持管理に関わる行為の多くが年中行事として習慣化されており、ある一定の周期性をもって行われることで、結果として民家のハード面の健全性を保つことにも繋がってきたという事実です。

「民家」は、単に物理的に建物を残すだけではなく、その建物を支える人々の営みがあって初めて成立するものだということを、あらためて考えさせられました。

▶︎「現代における評価」を重視した民家再生

建築史学における民家研究の大家である伊藤ていじ氏は、著書『民家は生きてきた』のなかで、民家の保存について「過去の遺産としての研究資料的価値の大小よりも、むしろ現代再建のイメージが豊かであるか否か」、つまりは「現代における評価」が重要だと強調しています。

中村さんは、この伊藤氏の主張を受け継ぎつつ、再び民家を現代に蘇らせる手法として、建物の保全に特化した従来型の文化財保存修復的アプローチだけでなく、建物を使い続けられるように居住性能を高める改修を施す「民家再生」のアプローチも積極的に評価しています。

そのうえで、中村さんは文化財保存修復と民家再生を繋げる新たな視点として「無形文化に根ざした活用」を提案しています。

これは、前述した日々の暮らしに組み込まれた近世民家のメンテナンス行為そのものが、全国各地の地域特有の文化的風物詩を生み出しており、無形の文化としても評価できるのではないか、という着眼点が元になっています。

中村さんの研究室では、これまでに茅葺き屋根の材料となるヨシの茅刈り体験や箒をつくったり、歴史的町並みの景観を特徴づける黒板塀の塗装作業を行うワークショップなどを開催してきました。

これは、民家を守る伝統技術は高度な職人の世界だけでなく、広く一般の市民でも参加できるようにしていくことが必要だという、中村さんの認識に立脚した企画です。

【中村琢巳「終わりなき民家普請」『建築討論』(2023)より】

【中村琢巳「終わりなき民家普請」『建築討論』(2023)より】

現在、近世民家の保存を進めていく際には、国や地方自治体などの行政セクターが当該建物を指定文化財などに位置づけたうえで、その修理を専門家の力に頼るケースが多いです。

しかし、中村さんが本書で明らかにしているように、民家の所有者自身、あるいは近隣の一般市民が積極的に民家のメンテナンスに関わっていくかたちの方が、近世民家本来の姿を考えると、むしろ自然なことのようにも思えます。

🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳

私も現在、愛知県豊田市の足助町にある国指定重要文化財「紙屋」旧鈴木家住宅の主担当として保存修理事業や施設運営事業に携わっており、日頃から近世民家の取り扱いについては、頭を悩ませているところでした。

中村さんが引用した伊藤ていじ氏の言葉のとおり、民家の「現代における評価」を高めるためにも、この旧鈴木家住宅を過去の遺産として研究資料的に保存するだけでなく、現代社会に生きる人々の心を動かすような活用方法を日々模索しています。

中村さんがとりまとめた本書は、現代を生きる私たちが忘却してきた近世民家にまつわる数多くの営みを散りばめながら、それらの営みこそが現代社会において「民家」を再評価するべき理由にもなっていることを、鮮やかに示しています。

伊藤ていじ氏が昭和38年に刊行した名著『民家は生きてきた』が昭和の時代における民家史のマスターピースだとすれば、本書『生きつづける民家』は、令和の時代における民家史のマスターピースとして次世代に受け継がれていくのかもしれません。