バレエ「蜘蛛の饗宴」交響的断章 Op.17 / ルーセル

〈作曲者〉アルベルト・ルーセル

1869~1937(68歳没)。フランス出身の作曲家。彼の作風は印象主義から新古典主義へと変化していった。ドビュッシー没後、ラヴェルと共にフランス音楽の発展に関与している。同じフランス音楽の同時期の作曲家と比べて、古典的で調性のはっきりとした音楽を好む傾向がある。彼の弟子にはエリック・サティやエドガー・ブーレーズ(ジョリべの師)らがいる。虫好き。

主な作品

交響曲4曲、ピアノ協奏曲、チェロ協奏曲、バレエ3曲、ヴァイオリンソナタ、ピアノソナチネなど

〈曲の概要〉

1912年、フランスの芸術劇場の委嘱によって書かれたバレエ音楽である。ルーセルは幼少期からファーブル(博物学者~昆虫の行動研究の第一人者)の「昆虫記」を愛読していた。その影響が大きく表れている。ストーリーは大きな女郎蜘蛛の巣にかかってしまった昆虫たちの様子を描いている。昆虫の種類だけではなく、その行動によっても音楽の表情が移り変わっていくのは見事だ。全二部(約30分)のバレエの他に、作曲者自身によって「交響的断章」という演奏会用の作品も作曲された。これは全13曲の中から7曲が抜粋され演奏される。内容はほとんど変化ない。

ルーセル初期の作品である。この1912年頃はドビュッシーの印象派音楽が流行っており、その影響が多くみられる。半音階や7度以上の和声進行の連鎖は特に顕著だ。

〈構成〉

全てアタッカで演奏される。

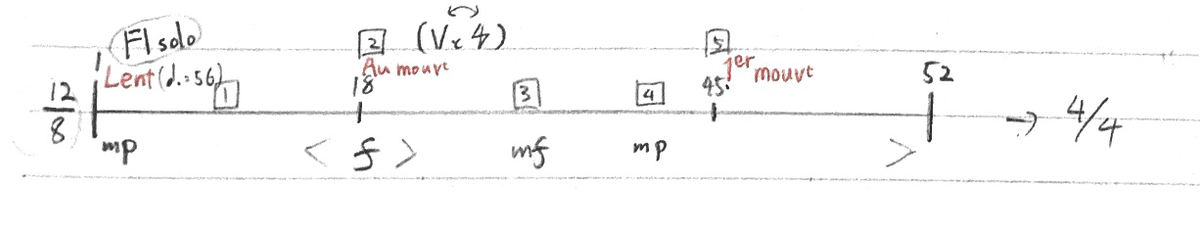

⒈ 前奏曲 Prelude

ニ長調13度の和音の上でフルートが旋律を奏でる。途中2拍子の切迫した場面が挿入され、これから起こる蜘蛛の捕食の予感を思わせる。ppとpの区別が重要だ。

⒉ アリの入場 Entree des fourmis

「アリたちは落ちた花びらを見つけ引き上げる」と楽譜に書いてある通り、アリが活発に行動する様子が描かれる。最初ヴァイオリンはpppでその他はpで始まる。これはホルンの旋律を聴こえさせるためのバランスだと思われるが、pppでも高音域なためよく聴こえることに注意が必要だ!

⒊ 蝶の踊り Danse du papillon

ここから先は

¥ 100

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?