オフライン・ハイブリッドイベント運営の組織化

2024年はオフラインイベントおよびハイブリッドイベント運営を組織化する、つまり「私が手を動かさなくてもイベントが成立する」状態を目指してメンバーに仕事を移譲していた。

結果として、すこしずつ定型のイベントについては自走できるメンバーが増えてきた。

チームメンバーがほぼ1人で主催オフラインイベントの開催を自走

別のチームメンバーが社内ハイブリッドイベントの開催を自走

これまでどのように取り組んできたのかまとめる。

仕事を移譲する考え方

仕事の移譲のゴールは以下だろう。

「私が手を動かさなくても〇〇が成立する」状態

仕事を移譲するときに考えていることはこちら。

簡単にサマリを書く。

まず移譲する最も強い理由は「挑戦する時間を創るため」である。そして様々な人が同様の事ができるようになった結果、価値を生み出す総量が増えていく。チームにとってトップラインを作る動きを自分しか担えないならば、その仕事を無くすかチームメンバーに既存の仕事を寄せて時間を作るしか方法がない。だから移譲が必要となる。

移譲では以下のプロセスを踏む。

この時、注意すべきなのは「恐怖を感じない程度にゆっくり渡していく」ことだろう。本人のコンフォートゾーンを大きく超えると挑戦そのものが停滞するので注意が必要である。

イベントの組織化

では、イベントの組織化について考えていく。まずはオフライン・オンラインに依存しない考え方から。

まず、とても大切なのは「1人前になってもらう人を決める」ことだろう。

移譲に慣れていない最初期には、興味がある人を集め入門セミナーのような形式で教えていた。しかし、各人にとって試行錯誤する量が取れずあまりうまくいかなかった。

そこでやり方を変え、1人前になって貰う人を決め、一子相伝で自分が見つけてきたやり方をすべて教えていくことを試してみた。

すると自然と試行錯誤する量が増え順調に仕事を覚えてもらえるようになった。当人からもアイディアが出たり私が想定しているものよりも良いものが自然と出てくるようになった。

その中で重要なのは以下2つ。

前回と今回で生まれた違いを褒めること・指摘すること

渡す領域・タスクを適切に切ること

「前回と今回で生まれた違いを褒めること・指摘すること」は本人の成長を支える上で非常に重要な要素なのだろう。差分を可視化し、やれたこと・やれなかったことを明確にすることは健全なフィードバックループを生む。自身で気づく人もいるが、移譲の初期はメタ認知の代わりをすることで不要な迷いを払うことが出来る。

「渡す領域・タスクを適切に切る」については具体例を元に後述する。

いずれにせよ

具体性が高く難易度の低いタスクから着実に扱えるようになってもらう

より抽象的な制約の少ない難易度の高いタスクにともに向き合っていく

このプロセスが大切だと思う。

オフラインイベントの組織化

オフラインイベントが持つタスクには、大きく分けて4カテゴリがある。

イベント企画・外部調整

会場および会場設備の利用方法(入館・退館含む)

飲食発注および提供

イベントページ制作・SNS発信

はじめは可能な限り「目に見えて実感が湧きやすい」ことから始めてもらう。例えば、最初は会場の椅子や机の設置、入館周りの申請、飲食の発注など日常やこれまでの経験でやったことがありそうなところから少しずつ依頼していく。いきなりすべてを担ってもらうことは難しいため、1つ覚えてもらったら次のフェーズに行くようなイメージで進めていく

おすすめはこの順番で渡していくこと。

会場および会場設備の利用方法(入館・退館含む)

飲食発注および提供

イベントページ制作・SNS発信

イベント企画・外部調整

個人的にはこの順序で難易度が高くなっていく。なぜかというと徐々にイベント領域固有の知識が増えていくからだ。椅子をならべることや飲食の注文は日常でもやる。一方で、イベントページやアイキャッチを作ることやイベントの面白さを考えそのために適切な人を選び、外部商談をすることはさほど日常的ではない。また、アイキャッチ制作については向き不向きがあるのでデザイナを巻き込むなど別の道も用意したい。

繰り返すが

具体性が高く難易度の低いタスクから着実に扱えるようになってもらう

より抽象的な制約の少ない難易度の高いタスクにともに向き合っていく

このプロセスが大切だろう。

ハイブリッドイベントの組織化

ここでは「ハイブリッドイベントの組織化」だけに焦点を当てて話していく。簡単にハイブリッドイベントのリスクだけを最初に伝える。

ハイブリッドイベントそのものの作り方や向き合い方についてはこちらにまとめているため参照していただけたらと思う。

ハイブリッドイベントはオフラインに慣れてからトライ

結論ハイブリッドイベントは難しいため気軽に始めるには重い。なぜならオン・オフ両方の課題が同時にふりかかってくるからだ。

そのため、ハイブリッドイベントはオフラインイベントに慣れてからトライすることを本当に強くおすすめする。なぜならオフラインイベントに不慣れな場合は両方の質が同時に落ちるため、イベント品質そのものが落ちるからだ。

つまり「オフラインイベントの組織化」で示したプロセスを誰かが1人で担える状態(自分を含む)になってからチャレンジしていくと良い。

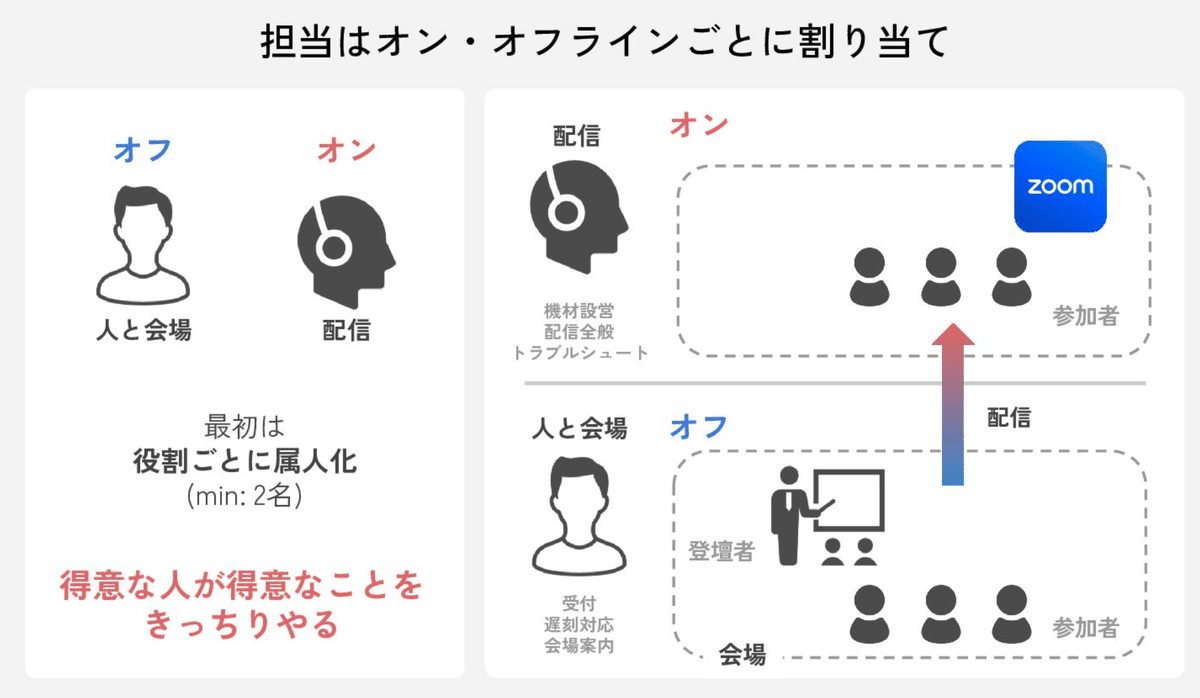

ハイブリッドイベントを行うときのおすすめはオフライン会場担当とオンライン配信担当を分けることだ。1人で見るには無理がある。これは15回以上ハイブリッドイベントをやって思った結論なので進まなくてよい茨の道だと思う。

オンライン配信の簡素化

ここからはオンライン配信の簡素化について話していく。オンライン配信そのものについてはこちらの記事に譲る。

まずオンライン配信の移譲は思ったよりも難易度が高い。その理由は2つある。

ハイブリッドイベントの頻度が高くないため学習機会が少ない

日常でほとんど使わない知識なので新しく覚えていくことが多い

これを超えるために「配信そのものの難易度」をめちゃくちゃ低く作る必要がある。複雑な操作や設定、オペレーションの一切を排除していく。これはほとんど機材選定で勝負が決まる。なぜならオペレーションは機材の操作に依存するからだ。

きっとオンライン配信で最も簡素なほしい形は「スライド + カメラ」の映像を同時にWeb上に流せることだろう。これを最も簡単に実現する方法を見つければ良い。それを実現した機材は以下だ。(#PR)

これを使えば「スライド + カメラ」の映像をほぼ何も知らない人でも簡単に作ることが出来る。映像の簡素化はこれひとつでほぼ完了する。

音響に関しては会場に強く依存するため自分で試行錯誤して欲しい。また上記したスライドや記事にも気をつけるべきポイントは書いたので参照して欲しい。

オンライン配信の移譲

簡素化したオンライン配信を移譲していく。その流れは以下だ。

まず設営された状況を作り、オペレーションの一部を担当

映像、音声、カメラ操作のオペレーションを一通り担当

各デバイスの役割を理解してもらう

共に配線設営を何度か行う

自身で配線設営を行ってもらう練習をする

当日の設営・オペレーションを担当してもらう

まずは手伝いとして具体的なオペレーションを行ってもらう。映像、音声、カメラ操作、会場音響の使い方に慣れてくると自然と全体がどのように連携されているのか気になるようになる。

その段階にきてはじめて各種デバイスをつなぐミキサーやスイッチャーの役割を伝える。すると結線されている意味が自然と理解できる。この段階になると結線の方向性や各種インタフェースの意味と役割の違いが理解できるようになるため「配線の設営」について視点が行くようになる。

配線の設営については組み合わせが無数にあるため、雛形となる最も簡素な型を用意しその設営を繰り返し練習する。この時、設営だけではなくそれぞれが担っている役割やなぜその結線が必要なのか理由もセットで伝える。繰り返し設営を繰り返すと自信が湧くため、当日設営をやる気が起きてくる。

初回の当日設営はトラブルシューター(つまり私)が完全にフリーな状態で見守りながら設営を行ってもらう。イベントは時間がないことが多いので、任せて設営する最終デッドライン(つまり救い始める時間)を決めて丸投げする。このプロセスを踏むと自律的に配信を行えるメンバーが増える。

オンライン配信の移譲リスクを下げる

オンライン配信は事故が多い上に、その影響範囲が自然と広い特性がある(見る人にとっては手軽だから)。大きな事故を起こさないために、まずは失敗しやすい社内内部の配信から移譲していくと良い。こう書いている私もまだ外部向けイベントの配信移譲はやっていない。そのようにリスクコントロールすると移譲する側も安心して任せていくことが出来る。

まとめ

ここまでオフライン・ハイブリッドイベント運営の組織化について書いた。

気になるのはそれにかかる期間だろう。これに取り組み始めたのは2024年はじめなので、移譲だけで実際1年ほどかかった。ハイブリッドイベントについてはそもそも練度が必要なのでそこからスタートする場合はもう少し長い期間が必要だろう。

難易度は高いがスケールメリットも時間的な自由も生まれる。やる価値はすごく高かった。

では。