15歳いのちの日記作者五十周忌

1976年1月2日から数えて五十周忌

Amazon にて買った、15歳いのちの日記(1979 飯田公靖/集英社)。この本は1980年第1刷。現在は絶版になっており、古書扱いでまだ入手できる。日記を書いた作者飯田公靖氏と母の手記、追悼文集にて構成されている。

初めてこの本を読んだのは、1982年中学校2年生の時。中学校の教室に何冊か置いてあった文庫本の中の一冊であった。白血病に罹患し、薬剤で一時寛解したものの再発。母親の手記(闘病日誌)による劇的な最期。思春期の私には深く記憶に刻まれた。白血病は1970年代テレビドラマでも不治の病として扱われた。そして母親の手記にも白血病は《広島・長崎の被爆の障害》の知識しかなかった記されている。

都会では五十周忌はもうしないようであるが、この本を読むと今日1月2日は五十周忌にあたる。

日記書き始めから50年

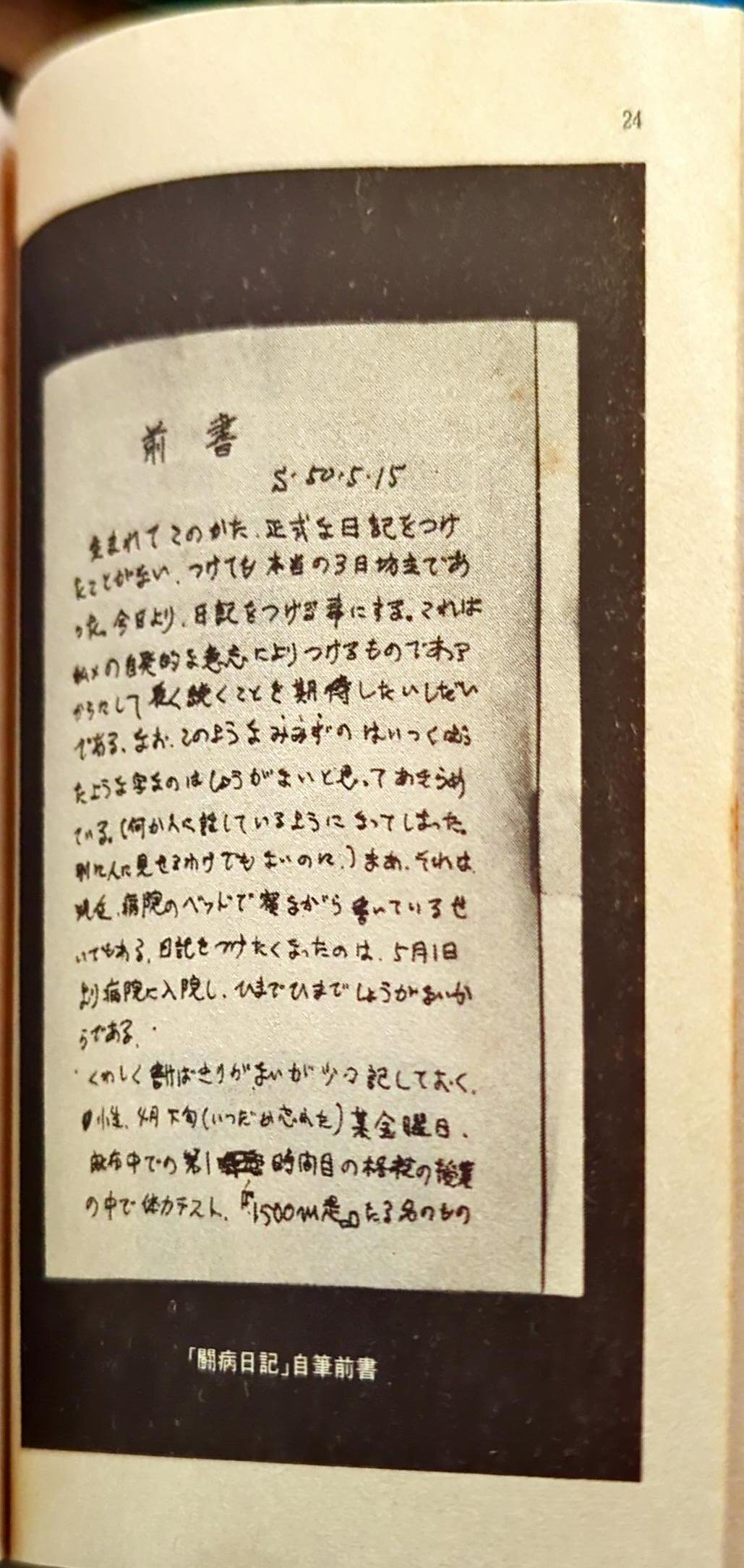

日記の書き始めの日付を見ると、2025年5月15日でちょうど50年になる。

前書で始まる2000字ほどの文は日記というよりも小説の書き初めを彷彿させる。他人に読ませるのを意図としていないものと思われるが、読み進めると誰かに読ませる、今様に言えばブログかSNSに出すような文体。1975年当時インターネットがあればもっと書いて、人気作者になったかもしれない。

この書き方は中学・高校時代作文が苦手だった私にうらやましく、このように書いてみたいと思ったものだ。1985年両親からワープロ専用機を買ってもらい、文章を書き始めたのもこの本の記憶があったとも言える。

当時の医療体制などがわかる資料

本人の日記と母親の手記を見ると当時の状況、医療体制が垣間見える。どのような薬剤を使ったかまで記録されている。いくつかあげる。

ビンクリスチン(商品名オンコビン)

プレドニゾロン(商品名プレドニン)

医長、主治医や看護師の寄稿もあり、当時の医療体制が垣間見られる貴重な資料になっている。医長の寄稿に《難治だった治療成績を、貴重な標本として後世に残してくれました’。(中略)医学への貢献をなしてくれました》の一節に医学を志したものがいたかもしれない。

もう一度精読し、その感想を書いていこうと思っている。