東海道ウォーキング①-1 2014年 地元濱松宿から東は日本橋、西は京都三条大橋を目指し、歩き始めた。

東海道ウォーキングのこと

現在の東海道ではなく、なるべく江戸時代に存在した東海道をゆっくり眺めながら200年前、400年前は、きっとこんな風景だっただろうと最大限に想像力を働かせながら歩く、そんな旅を楽しんでいます。

書き始める前に、なぜ歩こうと思い始めたのか考えてみた。まずは旅行好きの祖父母の影響と、祖父の実家が二川宿の脇本陣を営んでいて、高祖父が子供の頃、東海道を明治天皇の行列を2階から眺めて怒られたなんていう昔話を聞かされてきたことに影響をうけたからだと思う。

祖父母との旅行はテーマパーク、遊園地、動物園、イベントなどでに行くのではなく、嵐山の旅館に泊まって寺院巡りとか、東京への旅行は泉岳寺や川崎大師に行ったり、信州方面の旅行は馬籠宿から妻籠宿までを歩いたりとか、雪の降る金沢で兼六園やお城を回ったりと、今の園児や小学生はつまらないと思うようなコースばかりだった。だけどなぜか自分はそういった大人びたちょっとじじくさい旅が楽しく、よく連れて行ってもらった。

高祖父の体験談は、おじいちゃんが「おじいさんが小さい頃」と言うので祖父自身の体験談だとばっかり思っていたけど、祖父は明治最後の年45年生まれなのでありえないことだということにだいぶ大人になってから気づいたでした。

社会人になってからはそれほど旅に出なかったのが、そういった経験がベースにあったからなのか、何かが起爆剤になったのかわからないけど、急に30歳を過ぎたあたりからどこかに出かけたい、世界の全てを自分の目で生で見てみたい、という気持ちが度が過ぎて強くなったのです。

しかし海外や国内の遠方はお金もかかるし、仕事をしているとささっと簡単に動けるものでもない。

しかし、さいわいにも住まいのある東海地方の周辺には古くからの名所・名跡がたくさんある。特に鎌倉時代以降、武士の世の中になってからは、東海地方・東海道周辺が物語の主人公とさえ思える。時間さえ確保できれば自分の好きなタイミングで好きな歴史を感じながら楽しめる。「そうだ!東海道を昔の人の気分になって歩こう!」と軽い感覚で始めたのが東海道ウォーキングなんだと思う。きっとそうだったに違いない。もう8年も前のことなので後付けの理由でも許してください。

車で名所・名跡に行ってちゃちゃっと写真撮ってるんじゃないなんて言われたことがあるけど(そういう旅もしますけど)、東海道ウォーキングって言っているのに沿道の写真もアップしているのにそう言ってくる人って、きっと名作映画とかを早送りで”間”とか”余韻”など無視して鑑賞して映画評論家の解説参考に他人の言葉で蘊蓄語ってる人なんだろうなと偏見に満ちた思いで無視し、車でも、電車でも、バスでも、自転車でもなく、現在の東海道ではなく、なるべく江戸時代に存在した東海道をゆっくり眺めながら200年前、400年前は、きっとこんな風景だっただろうと最大限に想像力を働かせながら歩く、そんな旅を楽しんでいます。

2022/10/29

参考にした書籍類

書籍

WEB

2014年

いよいよ東海道ウォーキングをスタート。

noteを書き出したのは8年後の10月29日なので、ほとんどのことが忘却の彼方。Instagramとローカルに保存した写真を頼りに書き始めます。

濱松宿→ 2014年4月26日

舞坂宿▷▷10.8km▷▷濱松宿▶︎▶︎16.4km▶︎▶︎見付宿

本陣:6軒 脇本陣:なし 旅籠:94軒

総戸数:1,622戸 人口:5,964人(1843年)

名物:鯉鮒料理、浜納豆、自然薯

地元浜松は、浜松磐田信用金庫伝馬町支店付近にあった杉浦本陣跡からスタート。

Instagram、いいね1件しかついてないね… 8年前はまわりでやっている友達もいなかったし、数人しかフォロワーいなかったもんね。と言い訳。いまからでももう少し伸びないかな。

なにはともあれ、さあスタート。伝馬町を北に進み連尺の交差点を右折。

ゆりの木通りを東進。浜松の市街地をどんどん先へと歩く。

馬込川を渡り芳川に差し掛かる手前、植松町のあたりに蒲神明宮の鳥居が左手に見える。蒲神明宮につづく参道の入口だ。鳥居をくぐって10分ほど歩くと平安時代から続く由緒あるお宮、蒲神明宮に着く。

蒲殿、源範頼ゆかりの地なので鎌倉殿の13人でちょっとは有名になったかも。

さらに橋羽バス停あたりから薬師町あたりの松並木を歩き、安間川を越えてすぐのY字の交差点を右へ。

金原明善翁生家を左に見ながらもう少し進むと天竜川に到着。

明治期、天竜川の治水に貢献した浜松の偉人ですね。全国的にはメジャーではないかもですが、浜松市民はほとんどの人が知っているのでは?

金原明善翁生家を左に見ながらもう少し進むと天竜川に到着。

天竜川を渡ります。テコテコ歩いて渡ります。長森の立場まで約2km。浜松市と磐田市の境目だし、大きな川なので互いに距離もあるし、遠州の空っ風が吹き荒れるし、東海道を歩いて旅する人ぐらいしか歩いて渡る人いなんじゃないかと思っていたら存外往来があることを発見。

渡る理由はなんだろう。自転車ならひとっぱしりだけども、通勤や買い物に徒歩で渡るのはきつい。自分が思っているよりも両岸に暮らす人たちにとっては心理的・距離的な障害はあまりないのかも。

長森の立場

天竜川を渡ったら住宅地をゴニョゴニョと立場の看板のところまで、正直どこが東海道だったのかさっぱりわからない。昔は大雨が降るたびに川の流れが変わっていたというから今の住宅地は当時は川の中だったかもだし、昔の集落は川の中かもだし、左岸側の船着場の池田はもっと橋の北だし、もっとちゃんと調べてルートを確定するには下調べから現地確認から一日二日じゃ無理なので、ゴニョゴニョで済ます。

そしてバイパスができるまでしっかり国道として利用されていた旧道を歩く。旧道といっても江戸時代の面影は全くなく、昭和の香り残る、住宅と少し古びた地域の方向けの店舗、そしてところどころに松並木が点在した道をのんびりあるく。

見付宿の入り口についたら柵が!

こんなものいつも車で通る時は置いてないぞ⁇と思ったら

何やら遠くに人が集まっている。

ここからなかは見付宿。

→見付宿→ 2014年4月26日

濱松宿▶︎▶︎16.4km▶︎▶︎見付宿▷▷5.8km▷▷袋井宿

本陣:2軒 脇本陣:1軒 旅籠:56軒

総戸数:1,029戸 人口:3,935人(1843年)

名物:粟餅

渡部守入口を少し進むと

見付宿では、ちょうど遠州大名行列というイベントが開催されていた。

見付宿のイベントを目で楽しみながら通過。

毎年恒例、ゴールデンウィークの今の浦川に泳ぐこいのぼり。

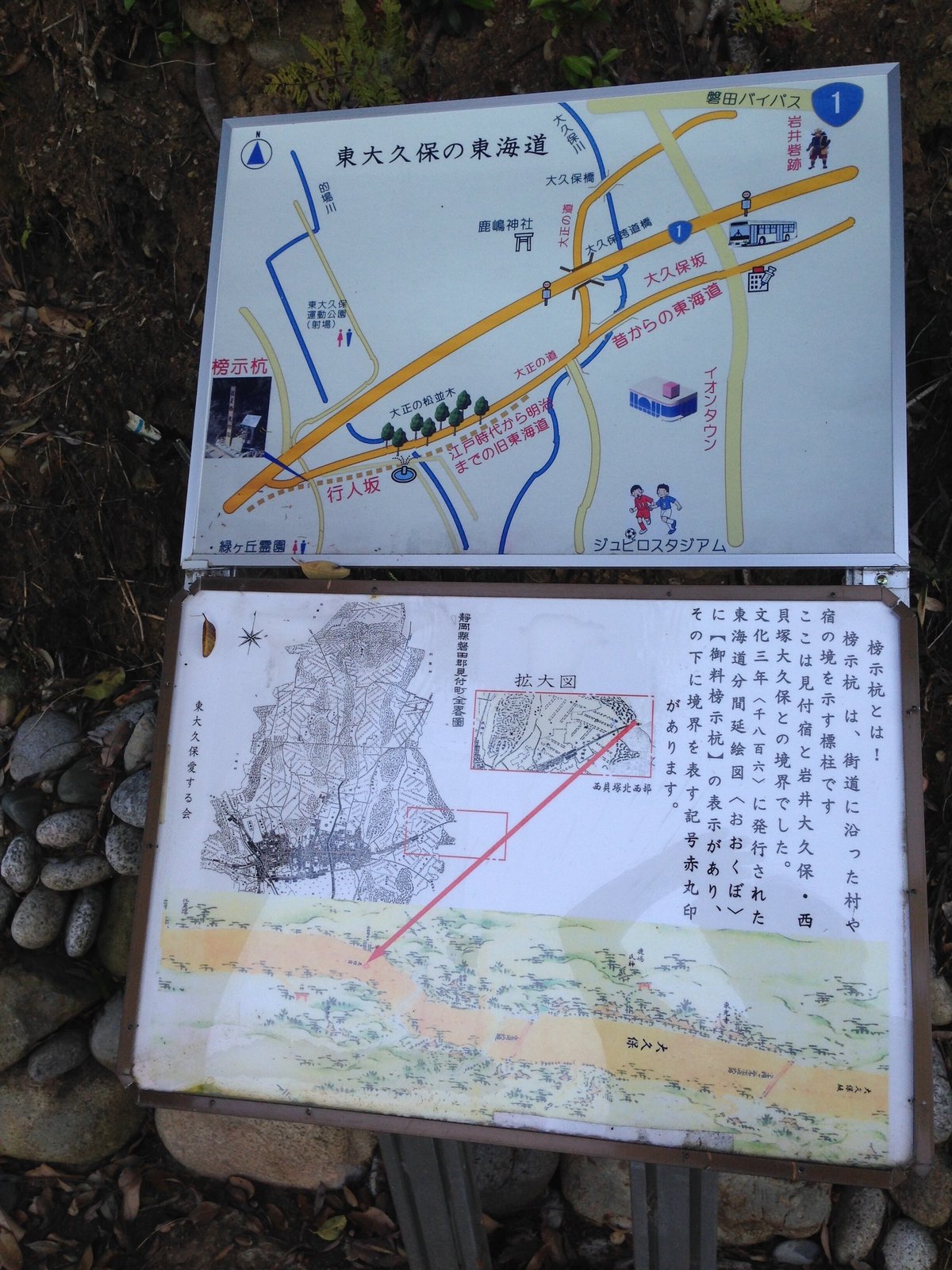

見付宿を離れさらに先へ行人坂から大久保のあたり、松並木の残っているいかにも東海道な道は大正時代のもので、南側に少し下がって並走している側道のような道が江戸時代の東海道。

昔の職場が磐田市西貝塚にあり、知らず知らずのうちにこの江戸時代の東海道部分を車で走っていたことを知った。

下の写真の左側の松並木が大正時代の東海道、左側に降りていく道が江戸時代の東海道。

さらに江戸時代の東海道を歩き磐田原台地を三ヶ野へ降りる。

このあたりは現在の国一磐田バイパス、旧国一、明治時代・大正時代・江戸時代の東海道、鎌倉時代の古道が錯綜していて興味深い。

なぜずっと昔から現代までこの狭いエリアを通過して、磐田原台地へ登って行ったのだろう?

単純に地形や地質的なものだけなのか、地政学的な何かがあるのか。

古代からある道や集落って、調べてみるとそこに存在する明確な理由があるから面白い。

ちなみに太田川の手前、ガソリンスタンドの廃屋の筋向かいにある焼きそばのなぐらのやきそばは絶品。土日はお休みなので、平日のお昼に立ち寄れる機会があればぜひお試しください。

→袋井宿 2014年4月26日

見付宿▶︎▶︎5.8km▶︎▶︎袋井宿▷▷9.5km▷▷掛川宿

本陣:3軒 脇本陣:なし 旅籠:50軒

総戸数:195戸 人口:843人(1843年)

名物:うなぎ、すっぽん

太田川を渡り、田園地帯を歩く。

田園地帯といっても旧国一沿いには運送会社や住宅地が立ち並び、あまり田圃は見えない。

木原(きわら)のあたりで左側へ。下の写真の左の細道が江戸時代の東海道。

ここで徳川方と武田方のいくさ「木原畷の戦い」があったそう。

三方原合戦の前哨戦の地。結果は徳川方の敗走。

家康の腰掛石があったりと、木原近辺、案外見どころありでした。

木原一里塚。本来の場所は60m東にあったのとこと。

いつか行こうと澤野医院記念館を横目に思いながら

高札場跡をささっと通り過ぎ、

どまん中袋井宿に到着!

頑張った。長距離のウォーキングが初めてなのに濱松宿から袋井宿まで歩き切った。意外と歩けることと疲労感に心地よさを感じながら東海道線の電車に揺られ帰路についたのでした。

歩くより、書くことのほうが大変・・・

8年も時間が経っているし。

文章を書くなって作業もほとんどしていないし。

とりあえず2014年に歩いた半分ぐらいは書いたから袋井宿からの東海道ウォーキングは①-2でまとめようと思う。