エフゲニー・オネーギン その魅力を紐解く No.1

1/26(日)東京大学歌劇団がロシア・オペラの傑作である≪エフゲニー・オネーギン≫に挑戦する。ロシアの音楽史に名を刻むこのオペラは、1度観劇しただけでは分からないその内的な魅力に包まれているのだ。

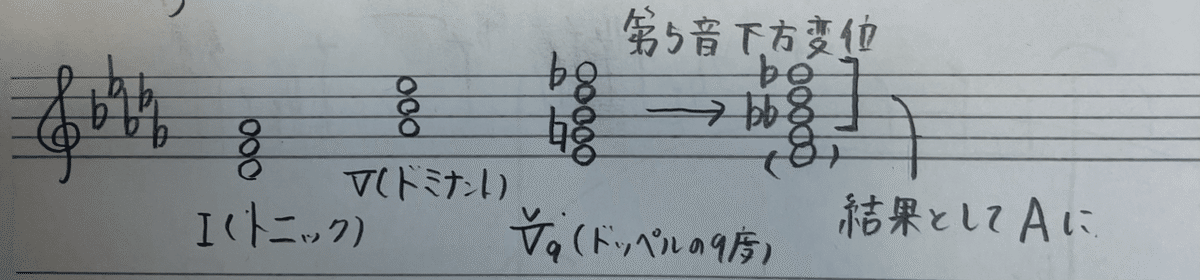

No.1ではチャイコフスキーの得意とする和声法を中心に何箇所か書いてみようと思う。

チャイコフスキーがこのオペラで最も初めに作曲したのがこの場面とされるが、Andanteからの「守護天使ゾーン」は曲中でも印象的な響きを形成する。ただこの旋律も順次進行といって音階を下降させていく単純なものなのだ。

この変ニ長調(♭5つ)という調について触れておく。弦楽器は、たとえばヴァイオリンは開放弦がソ-レ-ラ-ミで、開放弦を含む調が自然に響く。しかしこの変ニ長調はそれがない。やや渋く光も併せ持つ表情を持つ響きが醸成されるのだ。ベートーヴェンが晩年に施した書法でもある。ここにタチアーナの微かな希望が託されているのである。

前のタチアーナが手紙を書くシーンはニ短調(♭1つ)で、彼女の苦悩が直情的に表れる。ハ長調(調号なし)6/8拍子も燃える心が八分音符のリズムで表現される凄まじい場面。ニ短調とハ長調の間にあるのが変ニ(レの♭)である。

譜例1だが、Andanteの2小節目の和声を日本の機能和声の考え方を取り入れると、このようになる。つまりT(トニック)→S(サブドミナント)→T(トニック)の進行(変格終止)なのだ。

≪手紙の場≫と並んで名アリアとなっているこちらの曲も参照したい。単純な下降音型に見えるが、和声を見てみると上記のようになり、なんとこの構造は既に譜例1で既出なのである。なんといっても調が違うだけでほとんど同じ。

このソ-ファ-ミの下降音型は既にしつこく提示され続けている。下降音型というのは昔は悲嘆を意味するフィグールとして用いられてきたのだが、このオペラにおいても然り。モティーフを分析すると、このようにタチアーナとレンスキーの内的な繋がりがよく分かるし、ワーグナーに多大な影響を受けていた作曲者は当然それを織り込み済みなはず。チャイコフスキー流のライトモティーフの挑戦が各所でなされているのである。

この下降音型は譜例4のラスト3小節にも表れるし、のちに「燃える眼差しで私の心をかき乱し」という歌詞のつけられる部分ではAndante(=69)とあり、無論手紙のアリアの回想が短調となって出現する。(楽譜も参照してみて下さい)。

第3幕第2場の音楽の内容の濃さは特筆すべきもので、これはまた新しいノートで書いてみたいと思う。是非とも全幕を通した時の1つの視点として参考になればありがたい。