マレーシアの新型コロナワクチン有効性(特に、死亡防止に関して)

保健省発表の有効性はICU入室防止83%、死亡防止88%

9/23に、マレーシアのヘルスケアのニュースサイトCodeBlueのサイトで、マレーシアの保健省傘下の臨床研究所によるとされる、新型コロナワクチン(完全接種)の有効性が報じられました。

記事タイトルに一部ありますが、

ーーーワクチン有効性 マレーシア保健省ーーー

発症防止の有効性 88%

発症防止の有効性 86%

ICU入室防止の有効性 83%

死亡防止の有効性 88%

ーーーーーーーーー出典 CodeBlueーーーーーー

といずれも80%台の数字です。完全接種は2回ワクチン接種後、14日以上経過していることを指しています。

有効性のところに、期間が明記されていないのですが、完全接種者に対するICU入室者の割合の記述に、4月1日から9月12日とあるので、同じ期間での有効性の計算だと思われます。

ワクチンの種類ごとの有効性(保健省)

上の記事には、重要な重症化防止、死亡防止の効果については、ワクチンごとの有効性も示されています。

ーーーワクチンごとの重症化・死亡防止に対する有効性ーーー

ワクチン全体 ICU入室防止85%、死亡防止88%

アストラゼネカ ICU入室防止96%、死亡防止96%

ファイザー ICU入室防止92%、死亡防止93%

シノバック ICU入室防止77%、死亡防止84%

ーーーーーーーーー出典 CodeBlueーーーーーーーーーーーー

となっており、有効性の順番は

アストラゼネカ>ファイザー>シノバック

の順番になっています。

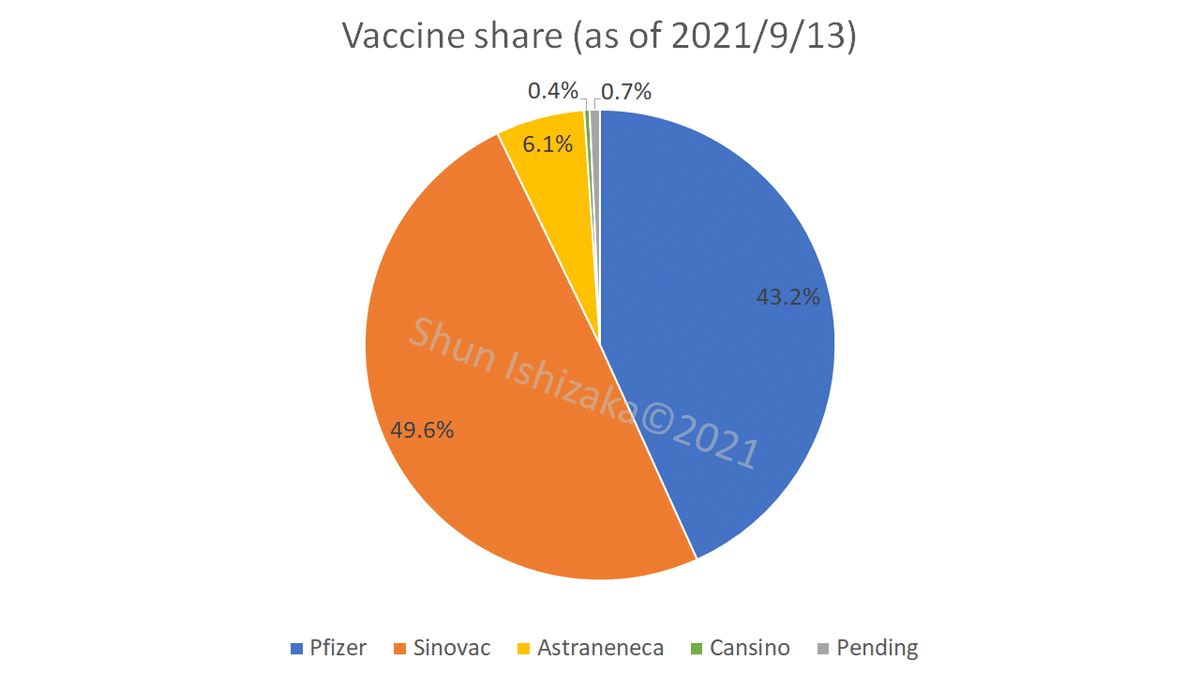

実は、この期間では4種類のワクチン(ファイザー、シノバック、アストラゼネカ、カンシノ)が使われています。(下の割合は、9/13の結果。再掲)

しかし、このうち、カンシノは使われ始めたばかりでデータが少ないので有効性が計算されていません。

部分接種の有効性は低い(保健省)

ワクチンは打っているが、完全接種でない場合はどうでしょうか。部分接種と言われている場合です。

記事には、部分接種の定義が書いてありませんが、1回め接種後と2回目接種後14日未満を指しているのではないかと思います。

ーーー部分接種と完全接種の有効性の比較ーーー

感染防止 部分接種51% 完全接種88%

発症防止 部分接種35% 完全接種86%

ICU入室防止 部分接種38% 完全接種83%

死亡防止 部分接種49% 完全接種88%

ーーーーーーー出典 CodeBlueーーーーーーーー

部分摂取の場合は、完全接種に比べ、かなり有効性が落ちることがわかると思います。

これはいろいろなところでデータの出ていることの確認ですね。

週ごとの死亡防止に対するワクチン有効性(ここでの見積もり)

保健省はGithubに死亡者の詳細、とくに、ワクチン接種日、感染日の情報を発表しています(こちら)。

そのデータから、週ごとのワクチン有効性を18歳以上に対して見積もりました。ワクチンの接種対象が18歳以上だからです。期間は3/28の週から8/29の週までで、前回の「マレーシアのブレークスルー感染死亡者の分析」と同様、9/13までのデータを用いています。

ここで、たとえば、「3/28の週」とは、3/28(日)で始まり、4/3(土)で終わる週を表しています。8/29の週は、8/29~9/4の週です。

また、ワクチンの種類(ファイザー、シノバック、アストラゼネカ)による違いも調べました。

5/23までの週(5/23~5/29)はどのワクチンも有効性が100%であったのに、その後、有効性は落ちていき、7月下旬(7/18の週と7/25の週)で最も低くなり、その後徐々に回復しています。

「BT(all)」(灰色の線)で示したのがワクチン全体のブレークスルー感染による死亡に対する有効性ですが、最も低いときで85%でした。一方、8/29の週には93%にまで回復しています。

保健省のデータでは88%でしたが、これは4/1から9/12までを通しての値だと思われます。

ワクチンの有効性はアストラゼネカ>ファイザー>シノバック

ここでの見積もりでも有効性は

アストラゼネカ>ファイザー>シノバック

の順になっているのがわかると思います。ただ、アストラゼネカの割合が少ないので、たまたま最も成績がよくなっている可能性があると思っています。

なぜなら、チリでの研究などから、

ファイザー>アストラゼネカ>シノバック

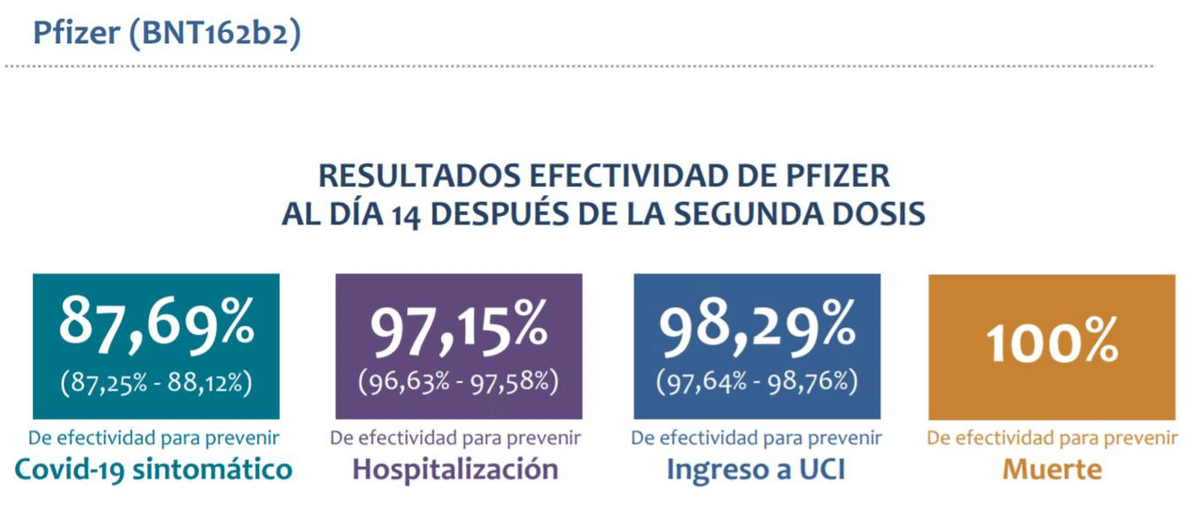

の順になっていることがしめされているからです(下はチリの有効性の結果。左から、発症、入院、ICU入室、死亡の防止の有効性の数字。再掲)

感染蔓延時に有効性は下がる

前回のワクチン接種数あたりのグラフと同様、新型コロナによる死亡者数と症例者数のグラフと重ね合わせてみます。

これを見ると、感染拡大しているときにはワクチンの有効性が落ちるということがいえそうです。

感染拡大時には、ワクチンを打っていてもとくに感染対策を

となると、ウイルスが蔓延している状況では、ワクチンを打っていても感染しないように気をつけたほうがよいようだと言うことになると思います。

前回「接種者に対する死亡者の割合」のグラフで、感染拡大しているときに、死亡者の割合が増えていましたが、それと同様な結果になっています。(下のグラフ。再掲)

注意事項など

今回、感染が判明した週ごとに有効性を計算しています。有効性の計算は、

1.各感染判明時の週の完全接種者死亡者n1と未接種者死亡者の人数n2を求める。

2.週の中日である水曜日のワクチン完全接種者の18歳以上接種率R1、ワクチン未接種者の18歳以上接種率R2を求める

3.相対リスクRRを求める。RR=(n1/R1)/(n2/R2)

4.有効性VEを求める。VE1=1-RR

で求めています。

また、有効性を求めるのに、18歳以上に限定しています。該当期間では18歳以上が接種対象になっているからです。

もし、全人口で有効性を求めると、上で求めた数字より低くなりますが、それは実態を反映していないと思われます。

シンプソンのパラドックスというのがあって、ワクチンの有効性については、年齢層をなるべく区切ってみていくのが正しいと思われ、その場合、年齢ごとの有効性はもっと高くなると思われます。

年齢層ごとの接種率がわかると、年齢層ごとの有効性が出るのですが、残念なラが、年齢層ごとの接種率がわからないので、わからないです。

一方、今回は完全接種者に対する有効性を求めており、ワクチン2回目接種後14日経過以降を対象にしているので、実際の体感よりもワクチンの有効性が高く感じられると思います。

実際、先程見たように、部分接種の有効性はかなり低くなっています。これが、マレーシアでワクチンで接種率が高くなってもなかなか新規症例者数が減らなかった一因だと思われます。

おわりに 今後は有効性が落ちていくかも

今日見た有効性のデータは8/29の週(8/29~9/4)までのものです。イスラエルの状況を見ると、2回目接種後6ヶ月程度で(少なくとも高齢者の)重症化に対する有効性が落ちてきているようです(イスラエル保健省のデータ、再掲)

ですので、マレーシアでも同じような傾向が観察される可能性が高いと思っています。

マレーシアのワクチン接種が始まったのは2/24(こちら)で、医療従事者などの「フロントランナー」に対して優先接種が行われました。その5週間後(ファイザーの間隔3週間+2週間)である3/31が完全接種者が生まれ始めた日です。

ですから、7月終わり頃に最初の完全接種者が4ヶ月経過、9月終わり頃に6ヶ月経過することになります。

次に、高齢者などに接種を開始したのが4/19(こちら)ですから、その5週間後(ファイザーの間隔3週間+2週間)である5/24が高齢者の完全接種者が生まれ始めた日です。

ですから、9月終わり頃に最初の高齢者の完全接種者が4ヶ月経過、11月終わり頃に6ヶ月経過することになります。

一方、マレーシアでは10月初旬をめどに医療従事者や高齢者などハイリスクの人々に追加接種を始めるようです(こちら)。

この予定だと免疫があまり落ちないうちに追加接種が行われそうで、マレーシアでは症例者数がふたたび増えても、重症化率や致死率は高くならないで済むかもしれません。

いずれにせよ、保健省がデータを公開を続けてくれていれば、今後も定期的に結果を見ていきたいと思っています。

いいなと思ったら応援しよう!