ゲストハウスから始まる、コミュニティで繋がる観光の未来とは?/とんがりロードローカルツーリズム研修ツアーレポート!

こんにちは。宿場JAPAN広報チームのヨシザワです。

株式会社宿場JAPANでは、「品川宿ゲストハウス&ツアーズ」として、ゲストハウスを始めとした4店舗の宿泊施設を経営する他、街に根差したローカル観光ツアーも手がけています。インバウンドを中心としたお客様(ToC向けツアー)だけでなく、企業や自治体の方々をご案内する視察研修ツアーも、その一つです。

そんな宿場JAPANが8月、視察研修ツアーを行いました。ご案内したのは、北海道道南の4町をつなぐ広域連携「北海道とんがりロード」の皆様。その3泊4日をレポートします。

北海道の南端をつなぐ「とんがりロード」とは?

日高山脈を背に太平洋に面する浦河町・様似町・えりも町・広尾町。襟裳岬を頂点とした北海道南側の突端を構成する4町は、3つの国道(黄金道路、天馬街道、日高耶馬渓街道)で周遊することができます。その各ドライブコースを結ぶと三角形になることから、「とんがりロード」と呼ばれています。

https://tongari-road.com/tongariroad/

4町はどこも圧倒的に豊かな自然という魅力を保有しており、農業漁業といった第一次産業が盛んです。一方で、他の北海道内のまちと比較して観光地化が進んだり、全国レベルで知名度があり地域経済を一手に担うほどの観光名所や地域ブランド品はありません。自然とともに暮らし、その恵みで生きる。いわば他の都府県では味わうことのできない、「等身大の北海道」が息づいているエリアと言えます。牧場体験や漁師体験、昆布漁船に乗ってのクルーズなど、参加者が地元住民と関わりながら、その暮らしの豊かさを体感することができる独自のローカルツアーを提案しています。

CBT研修プログラムとは?全体像をご紹介

さて、そんなとんがりロードの皆様と、東京は品川に拠点をおく宿場JAPANがなぜ合同企画を行うことになったのでしょうか?

今回の取り組みは、とんがりロードの一つ、浦河町・浦河観光協会の中川貢さん(事務局長兼事業戦略部長)から、宿場JAPANに相談がきたところから始まりました。中川さんの思いは、「4町での広域連携としての繋がりを強化して、とんがりロードの4町だからできる観光を盛り上げたい」。同じように地域に根差したゲストハウスを展開し、そこを起点に小さいながらも地域住民との交流が得られるディープでニッチなローカルツアーを提案してきた宿場JAPANとしては、強いシンパシーを感じずにはいられません。「お互いにノウハウや気づきをシェアできるきっかけにもなれば」と、今回、宿場JAPANとして、とんがりロードの皆様への全3回にわたる研修プログラムを行うことになりました。

テーマとして掲げたのは、「CBT」。CBTとは「コミュニティ・ベースド・ツーリズム」の略称であり、地域住民や地域のコミュニティが主体的に展開する観光のこと。観光を通じて、自分たちの生活や文化を支えていこうとするあり方のことを指します。

◎目的:

広域連携による独自の“価値観”確立を目指し、新たな関係人口の創出を目指す

◎概要:

CBTの先行事例を実地で体感することにより、地域と地域・人と人のつながりの重要性、とんがりロードの次世代の持続可能性につながるビジョンを描く

◎スケジュール:

1回目(7月29日)オンラインCBT勉強会

2回目(8月19日~22日):CBT先行事例の研修(品川・群馬・長野)

3回目(2月中旬予定):未来へつながるワークショップ(とんがりロードでCBTワークショップ)

宿場JAPANでは、拠点である品川や、連携する各町で地元住民によるCBTを繋ぐ活動をしています。今回の研修ツアーは、その各町を訪れてCBTをまずは自分たちで体感し、自分たちの町での実践に繋げよう・・・というもの。

行程は、宿場JAPANの直接運営するゲストハウス品川宿をはじめ、連携する2つのゲストハウスを巡り、それぞれの宿を起点としたそれぞれのまちらしい”観光のあり方”を感じられるものになりました。・・・結果、群馬・長野・東京を跨いで3日で大移動する壮大なツアーに!

【ツアー行程・概要】

1日目 羽田空港から鬼石(群馬県)へ移動 午後から鬼石をツアー

2日目 鬼石から須坂(長野県)へ移動 午後から須坂をツアー

3日目 須坂から品川(東京都)へ移動 午後から品川をツアー vol.1

4日目 品川ツアー vol.2

・・・弾丸大移動ぶりが伝わるかと思います。とっくに学生ではない我々には、ちょっとキツいかも?

一抹の不安はよぎりますが、それでも、各まちのオリジナリティを比較することで、きっと見えてくることがあるはず。

今回のツアー前の7月29日には、オンラインで事前にメンバー間での自己紹介も兼ねた、オンラインによるCBT勉強会を行いました。ツアーの目的の一つは、「同志で繋がること」。一度きりのツアーで終わらせることなく、なるべく接点を増やして、関係性を強めておくことも大事なポイントです。

【ツアー1日目】鬼石編

ツアー初日、羽田空港で集合した面々。役場職員や地域おこし協力隊、地域でゲストハウスを営む9名が集まりました。まずは、群馬県の藤岡市・鬼石に向かいます。

ここでのローカルツアーを担当してくれるのは、ゲストハウス「さんと宿」を営む岩本 哲さん。「サントス」という愛称で地域で慕われている彼は、もともとゲストハウス品川宿で働いていた宿場JAPAN卒業メンバーの一人。鬼石という群馬県民でもかなりのディープエリア「鬼石」に移住して、今やゲストハウスを起点に群馬コンシェルジュとして活躍中。そんなサントスの案内で、鬼石という地域に触れていきます。

>>さんと宿 https://024santos.com/

鬼石では海外からのアーティストたちが移住し、拠点をつくっています。アーティストインレジデンスも盛んで、人口5000人ほどの小規模な町なのに、歩いていると海外アーティストとばったり出会う。そんな不思議で独特な文化が築かれています。

東京・鬼石の二拠点を20年以上続ける編集者・佐山吉孝さんに鬼石の概要を聞いたり、

サントスの案内で街に繰り出し、アーティストインレジデンスの拠点であるShiro Oni Studio(シロオニスタジオ)の主宰・キールさんに話を聞き、アーティストの滞在先・制作拠点を見せてもらったり、

夜には、役場職員さんやこのまちでスリランカカレーのお店を開業しようとしている移住者の方まで集まって、バーベキュー! 大交流会となり、夜まで盛り上がりました。最終解散時間はすでにてっぺんを軽く超えていました。初日から皆さん飛ばしますね。

翌朝には、早朝から鬼石の名所でもある渓谷を散歩。北海道からの面々は、口々に「植生が違う」ということに発見を覚えたよう(北海道だと竹が生えていないのだとか!)。

一度宿に戻って朝ごはんを済ませた一行は、鬼石に移住した一人であるバイオリン職人・金子 斉一郎さん(山猫バイオリン工房)の工房にお邪魔して、お仕事現場を見せてもらえることに。

レクチャー×街歩き×街の人たちとの食事会×地元住民の職場見学 で、鬼石のコンパクトながら奥深いツアーは一旦終了。そして次の目的地である長野に向かいます。

【ツアー2日目】須坂編

目指したのは、長野県須坂市。ここのローカルツアーを担ってくれるのは、山上万里奈さん(愛称:まりなさん)。長野県須坂市で「ゲストハウス蔵」を営んでいます。実は、宿場JAPANによる個人向けゲストハウス開業支援プログラム「Dettiプログラム」の修了生でもあります。

>>ゲストハウス蔵 https://www.ghkura.com/

昼ごろに到着した一行。出迎えてくれたまりなさんは早速、地元のブドウ農家・小山農園さんの畑に案内。移動する車の道中で、山梨のブドウ生産についてのまりなさんの解説を聞きます。

現場に降り立つと、輝くようなシャインマスカットたちがお出迎え。小山農園さんに、ブドウづくりへのこだわりや思い、日常の業務などのお話を聞きました。ブドウの粒数(りゅうすう)を40粒以下に制限し、味と見た目ともにクオリティを厳しく管理しているとか・・・その手間暇のかけ方、尋常ではありません。地域には、一房3万円相当にもなるブランドブドウもあるとか。

お昼は須坂ご当地グルメの「みそすき丼」を堪能。味噌を使った味付けの牛すき焼きがたっぷりのご飯の上にたっぷり乗せられていて、ボリューム満点。まりなさんいわく、須坂はなんでも料理が「大容量」だそう。

須坂観光協会の方からの須坂の観光資源や街の特徴に関するレクチャーを聴講したり、

地域おこし協力隊から移住を決めて現在市議会議員を務める早川こうきさんに、地域おこし協力隊時代に森林整備の観点で立ち上げた山の神キャンプ場にてお話を聞いたり、

「須坂とはどんなところ?」の解像度を上げながら、いよいよ街へ。自らの足で繰り出します。

江戸時代には須坂藩主堀氏の館町(陣屋町)として、明治から昭和初期にかけて近代製糸業によって繁栄した須坂には、蔵造りの街並みが今も残っています。建築的な特徴や背景にある文化や街の人に息づく価値観などの話を、まりなさんが歩きながら解説してくれました。

夕食は、ゲストハウス蔵にて食事会。果物や野菜が名産品である須坂ならではの、素材本来の味が堪能できるヘルシーなケータリングフードが並びました。

ゲストハウス蔵はコモンルームとカフェスペースが分かれており、一次会は自然とグループに分かれていく流れに。ゲストハウス蔵のスタッフやその時ちょうど滞在していたゲストまで参加してワイワイ。ギターをかき鳴らして歌うなんて、「いかにもゲストハウス」な風景も。そのまま意気投合した面々で、廃墟散歩やスナック探訪など二次会に繰り出していき、各々の2日目の夜は更けていきました・・・

【ツアー3日目】品川編(前半戦)

ツアー3日目、須坂の朝。早朝から温泉に入って山梨名物であるおやきを食べにいくというトピックがあるも、前日はしゃぎすぎたからかこのあたりから一部離脱者が・・・

宿では、まりなさんお手製のおやきとともに、自慢のナシや須坂で生まれた品種「ワッサー」などが振る舞われ、朝から地元フルーツでもりもりビタミンを補給。

9時ごろには須坂を離れ、今回の最終目的地・品川へ向かいます。

途中、サービスエリアで群馬アンバサダー・サントスさん推奨の「峠の釜めし」弁当を食べて・・・

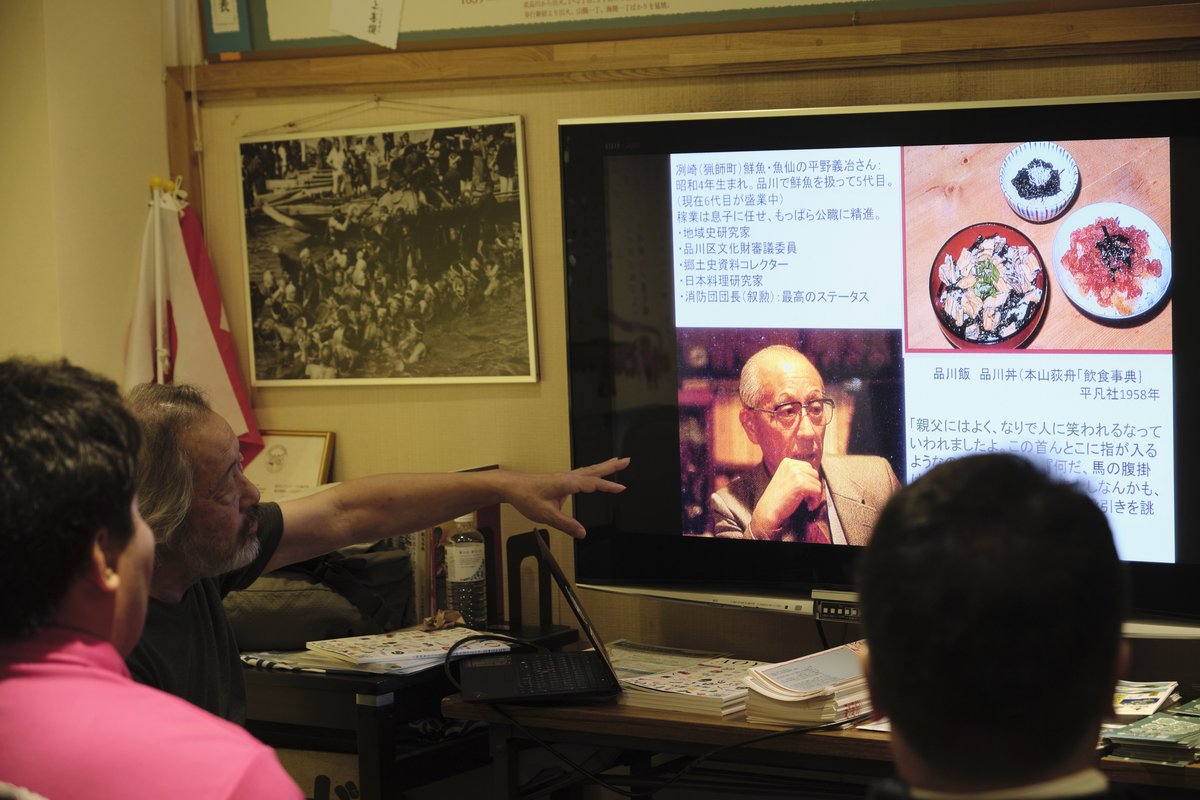

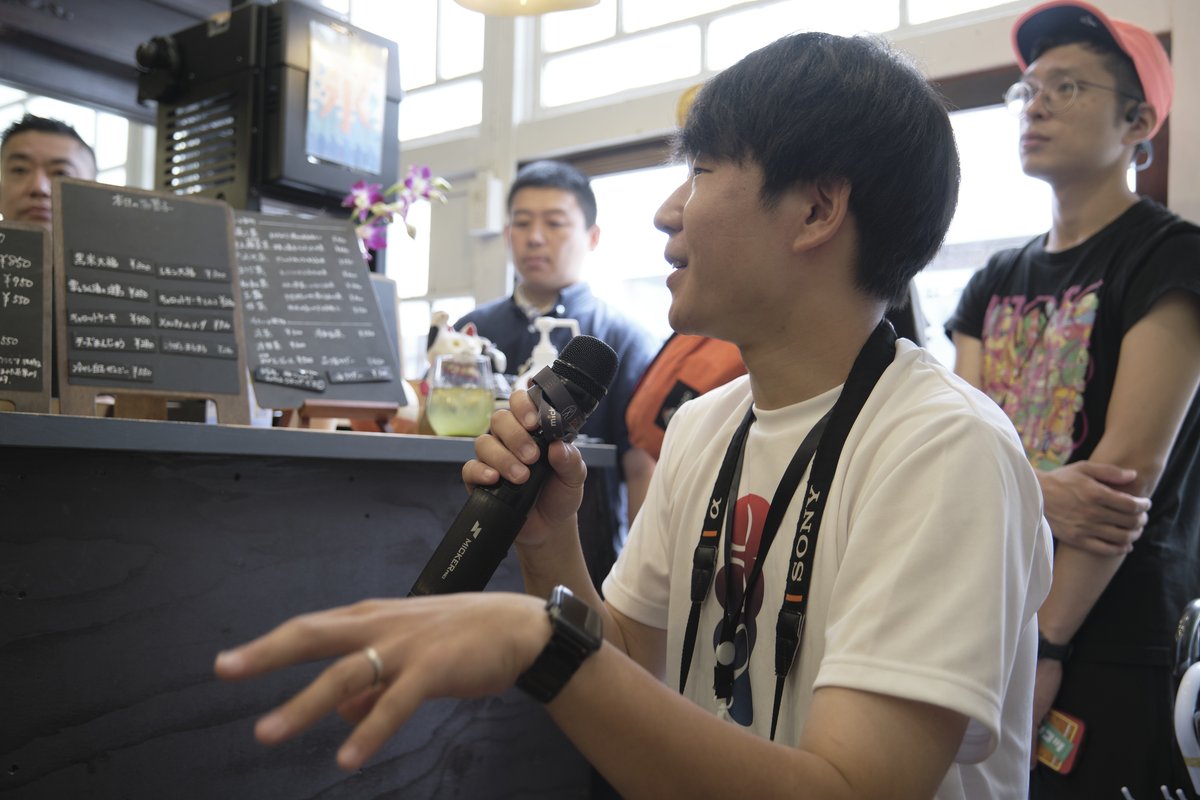

いよいよ、品川入り。ここで、初日に鬼石にてレクチャーをしてくれた佐山さんが再登場。品川区報「グラフしながわ」の編集長を20年務めた視点で、品川の人々に今も息づく祭り文化や気質、宿場としての風景を守り抜いてきた旧東海道品川宿周辺まちづくり協議会の活動などについて、資料を使いながら解説してくれました。

品川の街を巡ったその後は、街歩きへ。東京都内、しかもターミナル駅のすぐそばにこんなノスタルジックな下町の風景が残っているのかと、北海道から訪れた面々は驚きの連続。

・・・そして同時に、あまりにも湿度の高い東京の暑さを文字通り肌で実感して苦しげな表情・・・これもツアーの醍醐味(?)。

夜は、銭湯に行くはずが予想外のお休み。おまけに豪雨が降ってきたことで、ここでまさかの立ち往生! 旅は何があるかわかりません。一旦急遽台湾料理屋での「0次会」を挟み、一次会のもんじゃのお店「TAKA」へ。

ここで、東海道品川宿周辺まちづくり協議会の堀江会長も加わります。品川区観光課職員の姿も・・・地域は違えど、まちづくりに真摯に向き合い、まちの人たちと関係を築きながら、生活をつくってきた人同士。様々な違いを超えて、いきなり運命共同体のような一体感と盛り上がりを見せます。

そして、ここからは各々分散。チームによっては、四次会まで行われたとか・・・。最終日を前にした3日目、夜は更けていくどころか、終わりが見えません。

【ツアー4日目】品川編(後半戦)

そしてツアー最終日。

前日(むしろ当日)まで楽しい夜を過ごしていた皆さんに、早朝から組まれていたとっておきのプログラムは地元のお寺、一心寺での坐禅体験。

お寺での静かなひとときが、安寧を(人によっては安らかな眠りを?)をもたらします。

そこから、次はお茶屋「茶箱」へ。ここはデザイナーでもある古井戸 篤史さんが営むスペースで、日替わりでオリジナル和菓子を提供したり、イベントスペースとして活用されたり、いろんな顔を持っています。品川に関わる人たちが、何かを挑戦したいと思った時に、それを後押ししてくれるような機能を持っている実践の場でもあります。

そんな古井戸さんから、なぜデザイナーがスペースを開くことになったのか、その過程で苦労したことや得られたもの、そこを経ての現在地についてアツいトークが繰り広げられました。やりたいこと、面白いことをビジネスとして成立させるための様々なトライにまつわるこれまでの苦労が垣間見える場面も。

北海道からの参加者には、将来ゲストハウスを開業したい、今地域おこし協力隊として赴任しており自分としての新規事業を考えたい・・という志ある若者もいたため、興味津々。質問も積極的に飛び交いました。

茶箱を後に、一行は今年5月にオープンしたばかりのインキュベーションセンター「EZOHUB TOKYO」へ。「北海道と日本をつなぐ」を掲げた本施設は、シェアオフィスやコワーキングスペース、イベント会場として活用可能。運営母体が北海道でドラッグストアを展開するサツドラホールディングス株式会社なので、ドラッグストアも併設しているのが印象的。東京で北海道を発信する拠点として作られた施設として、北海道の面々も新鮮な面持ちで運営の方のお話を聞いていました。

そこからは、宿場JAPANが運営を担っているラグジュアリーホテル「PETALS TOKYO」を見学。ここは、天王洲運河に浮かぶ色とりどりの水上ボートに宿泊するという贅沢な体験ができます。

街と人と、そこで展開されているお店や施設など、様々な要素をふんだんに盛り込んだ品川ツアーはこれにて完了。みなさんややお疲れながら、初日よりも打ち解けた表情で北海道までの帰途につきました。

【ツアーのその後】振り返り編

ツアーから約一ヶ月。発起人でもある浦河町の中川さんとのオンライン振り返り会が行われました。

ここではツアー中に行ったアンケートから参加者皆さんのコメントの一部を、少しだけ抜粋してご紹介してみます。

参加してみてのコメント一例

自分たちの町の成り立ちを知ろうと思った。話せるようになりたいと感じるようになった

自分の町でもできることがありそう

「観光を超えた旅」という理由がわかってきた(最終日のコメント)。人と人が繋がる旅はとても面白い

身の丈にあったCBTをつくっていきたいと思った

何気ない景色も、初めてだと特別なものになる

地域の人と役場が協力して文化や生活を守っていくことの大切さ、役場と町民のコミュニケーションの重要さ

観光地を観にいくだけが旅行ではないのだと改めて気づいた

品川宿のスタッフの方々との交流が楽しく、さらに多くのスタッフと交流できたらと思った

もう少し町の人との出会い、交流が欲しい

町の人と話をしてみたかった

時間に余裕をもてるようなスケジュールだったらよかった

人によってはペース配分が必要かも

時間がもっと欲しい

中川さんには振り返りでは、「本当に皆さん、すごく楽しかったと言っていた」とのこと。また、当初の目的から考えて「やってみてよかったか?」と恐る恐る直球で聞いてみると・・「確実にやった甲斐があったという手応えは感じている」との嬉しいお言葉!

中川さん「どこかでみんなで話し合う場、考え方をお互い共有する場をつくっていかなきゃいけないとは思っていたけれど、広域連携の近くの町、4つのまちがそれぞれ離れてもいるので頻繁に集まったりはなかなかできない。すごく濃い3泊4日をみんなで過ごせたっていうのは、よかったなと思っています。

まちづくりをしていくうえで、同業者が近いところでお店をオープンするとか、宿をオープンするっていうことに対して、自分のところのお客さんが減るんじゃないかとか、たとえば町内でカフェが新しくオープンしたら元々のお客さんを取られるんじゃないかとか、そういった懸念を示す方も実際にはいらっしゃると思う。でもああして、広いエリアの人たちが集まって街づくりのことをみんなで酒飲みながらご飯を食べながら語り合うと、共通のゴール認識みたいなのが共有できるかなと思って。大久保さん(※)も、他の街でゲストハウスがもっとあったらいいなって普通に言ってくれているわけですし。みんなで機運醸成みたいな部分はバッチリできたんじゃないかな」

※大久保直幸さんは、今回ツアーに唯一民間の立場から参加してくださった浦河町の一人。「ゲストハウスまさご」を運営されている他、浦河町の自然ガイドをしたり、ラーメン屋をやっていたり、餃子販売をしていたりとたくさんの顔をもつ地域のキーパーソン。

今回のツアーや、今後こうしたツアーがどうあるべきか、フィードバックと議論を交わす中で出てきた視点の一つは、「地域の人材をどう活かすべきか」という視点。モチベーションを持って出身地にい続けること・あるいは(地域おこし協力隊などで一時的な)移住を選択した人にとって、個人のモチベーションを実現させることは地域の発展にも直結しています。となると、要になるのはその上司も含めた自治体・地域企業の組織体制。地域で事業を実現し、持続させていくためのきっかけづくりや円滑化のためにも、こうした交流を生むツアーは寄与できるのではないか、という示唆がありました。

中川さん「係長とか課長補佐みたいなクラス、 この辺りの地域で言うと、たぶん40歳過ぎぐらいの人たちがやるべきことがわかってると、上の課長とかにきちんと説明してくれるようになれば、事業としては組みやすいんですよね。そういう意味では、今回はメンバー的にも良かったなって。実際に若くして新規事業をやりたいっていう人たちと、それから事業を組むにあたって上にもの申せる人たちが来てくれたというのは、すごくよかったのかなっていう気がします」

今回のツアーの参加者は、今居住している街も、年代も職場における立場も、バラバラ。この人選が、結果的にもよかったとのこと。若手と中堅を混ぜるのは広域連携、まちづくりツアーでは一つの鍵かもしれません。

また、行く先々で、地元出身者も移住者も、また一時的な滞在者も、様々な立場の人からの街に対する語りが聞けたこともよかったと語ってくれました。

中川さん「その地元のことが好きな人たちがいっぱいいればいるほど、何かパンチ力があるというか、その地域のコミュニティについて知ることができるかなと思って。ワインのテイスティングと一緒で、違う街を連続して比べられるっていうのがすごくわかりやすい」

今回のような「ツアーに参加したその先の個人個人のアクション」を期待されるツアーでは、

参加者は年齢や職業的な立場、

訪問先の交流する人は、外から来た人も、地元の人も、

とにかく「まぜこぜ」にしてみる。そうすると、意外とそこから何かが生まれやすくなるのかも?

ツアーのその後、ネクストアクションにも続々繋がる

そしてさらに嬉しいのは、ツアー後にこれがきっかけでネクストアクションが生まれていたこと。

中川さん「ゲストハウスをやりたいって言ってた関本さん(広尾町)は、同じく地域おこし協力隊で赴任中の奥さんと一緒に先日、浦河町の大久保さんが運営するゲストハウスまさごに泊りに来てくれたり。たまたま同じタイミングで、鈴木安室くん(えりも町)が大久保さんのラーメン屋に食べに来てたり。・・・やっぱり同世代で同じ何かまちづくりに関することをやっている、自分と同じ地域ではなくて外の仲間みたいなのって、大事だなと思います」

旅はまだまだ終わらない、「繋がり」を次の明るい未来へ活かす

今回のツアーは、実はまだ終わりではありません。2025年年明けに、今度は我々宿場JAPANチームがとんがりロードを訪れます。さあ、そこでどんな出会いがあるのか?・・こちらに関しては、また後日レポートにて!

実は今回、事前のオンライン説明会の時に、「ツアーの訪問先は事前に調べないこと」を、参加者の方々にはお願いしていました。なので、今回の旅は基本的には、ぶっつけ本番、丸腰で「土地」「地域」に触れて知ってもらう場を実践する座組だったわけです。ただ決められたツアーで情報を与えられるだけではなく、参加者=旅人もその場で能動的に行動することで、その地域の解像度があがり、自らの経験として持ち帰れるものがより増え、より彩り豊かになっていきます。

社会人として、それぞれ置かれた環境で役割をもち、志と悩みを持つ大人たち。普段の生活では、それが思うように発揮されないこともあります。同志同士が集まると、こんなにも話がはずみ、仕事へのモチベーションが高まったり様々なアイデアやソリューション、可能性が見えてくるものかと、ツアー運営側として改めて気づきを得られました。

(社会人を対象とするツアーと学生たちを対象とするツアーとでは、正解とされるツアー構成がまた異なります。そのことを再確認できたのも収穫でした。以前に宿場JAPANメンバーが参加した学生ツアーレポートについては、こちらの記事をどうぞ)

旅の醍醐味の一つは、普段と異なる環境に身を置き、未知の文化に触れること。その地で生活を営む人たちと交流することを通して、自らの輪郭をはっきりさせて、さらに刷新すること。その体験の積み重ねで、人生は、世界は、必ずよくなるはずだと、私たちは信じています。

これからも、ともに地域の明るい未来をつくっていくために、宿場JAPANは旅を通した連帯を強化していきます。そしてもちろん、とんがりロードの4町でも、いつでも滞在をお待ちしています。気になる方は個人でも、企業でも、自治体でも、どなたでもお気軽にご連絡ください。ご参加表明、お待ちしています!