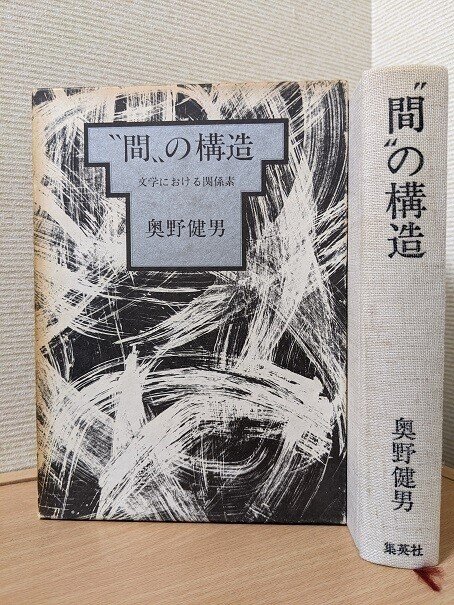

『〝間〟の構造 』奥野健男

サブタイトルは「文学における関係素」。

日本文学科の4年生になったばかりの頃の私が、渋谷にあった紀ノ国屋書店で〝ジャケ買い〟というか〝表紙買い〟した本を先日、読み返しました(他にも〝復習〟したい本が沢山あるので楽しみで仕方ありません!!!)。

この本は卒論の資料にするといったような目的もなく買いました。衝動買いとはそういうものです。

イノベーション、いやイノベーションだけではないですが、0から1を創るのではなく、既存の要素の組み合わせが〝新しい〟ものになる。

長年、マネジメントやマーケティングの書籍などで散々、見聞してきた上記のこと、本書で文芸評論家 奥野健男が回想・指摘した、三島由紀夫の「文学的イメージの本質」が私にピタリときたのでした。

そう言えば三島由紀夫は、ぼくの『室生犀星論』を読んで、その精神分析的な発想と方法とを批判した。<君は内部とか、深層とか、どろどろしたアモルフだとかが好きで、それをこそ本質と考えている。しかしぼくは表面、サーヘスしか信じない。表面こそ本質であり、表面にだけ詩や文学がうまれるのだ。精神分析学や民俗学は折角美しい表面をこわし、あおみどろのどぶ泥をかきまわして、文学作品をこわすだけだ>という意味のことを言葉鋭く言った。ぼくは卵の表面より卵の中味の方が好きなので当然反論し大激論になったのだが、今日考えてみると三島由紀夫の言葉は含蓄に富んでいる。つまり内容とか内部とかの研究は要素自体の分析にほかならない。それより真の詩的、文学的イメージは要素と要素との関係にこそある。その要素と要素との接触の場こそ、表面、ないしは界面である。空気と水との接触する界面である。卵の表面にこそ詩的イメージがうまれるのだと。当時もぼくは三島の話を聞きながら界面科学、境界の科学を想起した。界面でこそ要素と要素との化学反応が起るし、アミノ酸から生命体も発生するし、その単分子層において半導体などの重要な物性論的現象も起るのだと。三島由紀夫は要素の本質より、要素と要素の接触しあう関係をこそ、文学的イメージの本質であり、その生起の場であると考えていたに違いない。

本書は、室生犀星『抒情小曲集』収録の『寺の庭』の引用で始まります。

わかりますか?(笑)

「水が澄む」とは言っても「土が澄む」とは言いませんよね、フツーは。

つちすみうるほい

石蕗(つは)の花咲き

あはれ知るわが育ちに

鐘の鳴る寺の庭

以上です。

◆デスクリサーチ資料はこちらです(↓)

◆ホームページはこちらです(↓)