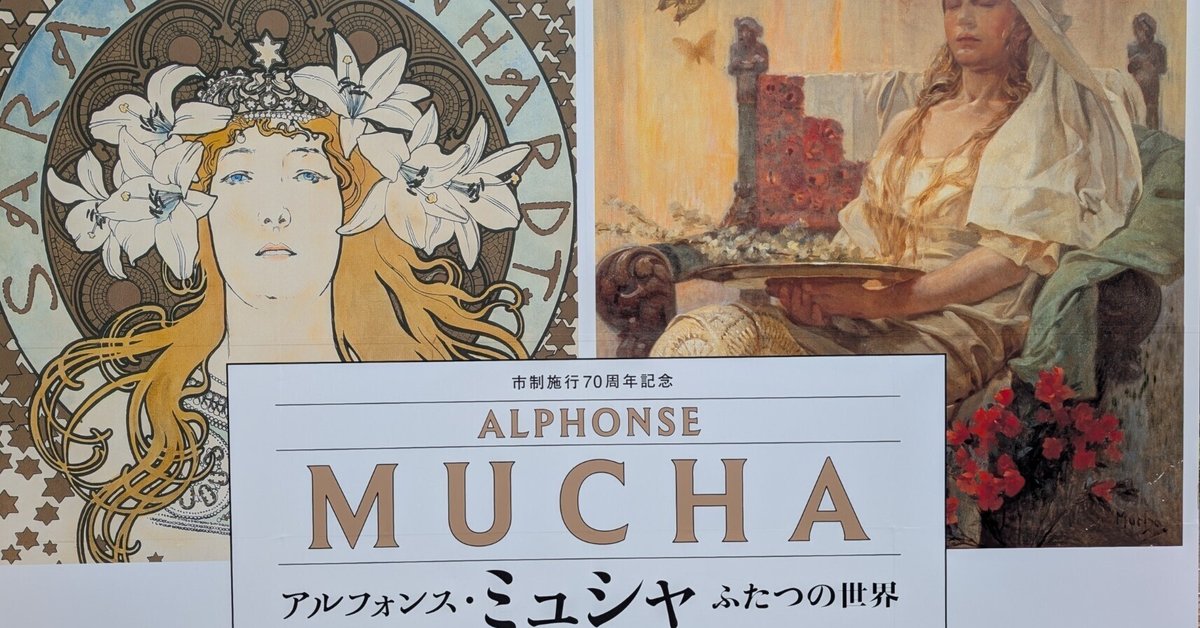

アルフォンス・ミュシャ ふたつの世界(府中市美術館)

にしても日本人はミュシャ好きだよね。

日本のマンガの扉絵とかは少なからず彼の響受けてるみたいだ。

正直またミュシャか、というのが行く前の気持ちであった。食傷気味だけど府中市美術館は近いし神代植物公園の帰りに寄れるなと思いついでに来たのであった。

そんなふうに気軽に行ってみたらこれが今までで最高のミュシャ展であった。

去年の熊本で見たものも少なくなかったが、ミュシャ絵画の特徴や意味合いそして絵画史上での位置付けがとてもよくわかったのであった。

ただ、全作撮影不可。これまであちこちのミュシャ展はほとんど撮影解禁されていたのに不思議だね。文句言うつもりはないが言ってますかそうですか?

《ジスモンダ》1894年

ミュシャの出世作ということでもっとも有名作品のひとつ。ポスターだから印刷ものなのでここにあるのは熊本にあったのとは別プリントだろうね。熊本は撮影可能だったのでイメージはそちらの記事で見て欲しい。

この作品は同名演劇の宣伝用ポスターである。ここにでっかく描かれている主演のサラ・ベルナールという女優さんは、演者だけでなく総合プロデューサー的な立場で、舞台装置や衣装デザインまで口出しをしていたらしい。

そこへ当時無名のミュシャが、公演ポスターのコンペでそれまでの慣例とは違う、主演女優やその周りの意匠、服のデザインなんかに焦点を当てた作風で応募してきたもんだから、そのへんを手掛けているサラ・ベルナールさんが、「坊や、あんたわかってるわねえ🚬ふ〜こっちいらっしゃい、あらかわいい…(勝手な想像です)」ということで大抜擢されたという話だ。

通常演劇のポスターはクライマックスシーンをドーンと描くものらしい。思えば「ドラクエ」とかも(後から気づくが)ラスボスをゲームカセットの表紙にしていたっけ。

《メデイア》1909年

これ熊本の時のいちばんのお気に入り。おみやげで絵葉書かポスターかが欲しかったのになかったやつ。相手を剣で刺殺してしまったヒロインの表情にとにかくインパクトがあった。

で、キャプションによるとこれにはなんとモノホンのモデルがいたそうだ。当時流行っていたオカルト研究会(降霊会とかかな。昔の洋物ミステリーには頻出だった)に参加して、なにかが降りてきてしまった(クスリかな?)女性のイっちゃってる顔を写真に撮ってそれを元に描いたそうだ。

その写真もキャプションに入っていた。ミュシャ先生、おー!これぞリアル〜!とか岸辺露伴先生みたいに喜んでたんだろうな。

👻👻👻

珍しいなと思ったのが、ある作品の下描きで、ロングスカートを履く女性のスカートをシースルーにして服の中で足がどのようになっているかわかるようにしていた。

これはもちろんサービスショットではなく、表に出なくても中がどうなっているかを意識して描かないとリアリティがないということだろう。これはミュシャ独特ではなく画家の方々はみなこんな事をしているはずだ。なかなか我々が目にする機会は少ないので目についた。

ダ・ヴィンチも人体解剖して「骨格や筋肉の構造を知った上で肉体を描かないと底が浅い」とミケランジェロをディスったとか(ほんとかなそこまでするかな)。

現代マンガ家の皆さんもこんな事をしている。いや、絵の下書きは当たり前として、キャラの裏設定とかバックストーリーを密かに(あるいはボツにして)持っているのはある意味服の下の骨格と同じことだと私は思う。これもミュシャの後世に与えた影響であるってこれはウソですよ。

🍪🍪🍪

《ビスケット・ルフェーヴル=ユティル》1900年

要するにビスケットの宣伝ポスター。載ってる女の子はかわいいし、ビスケットもおいしそうでこれも絵葉書でも欲しかったんだけどショップで売ってなかった…残念。

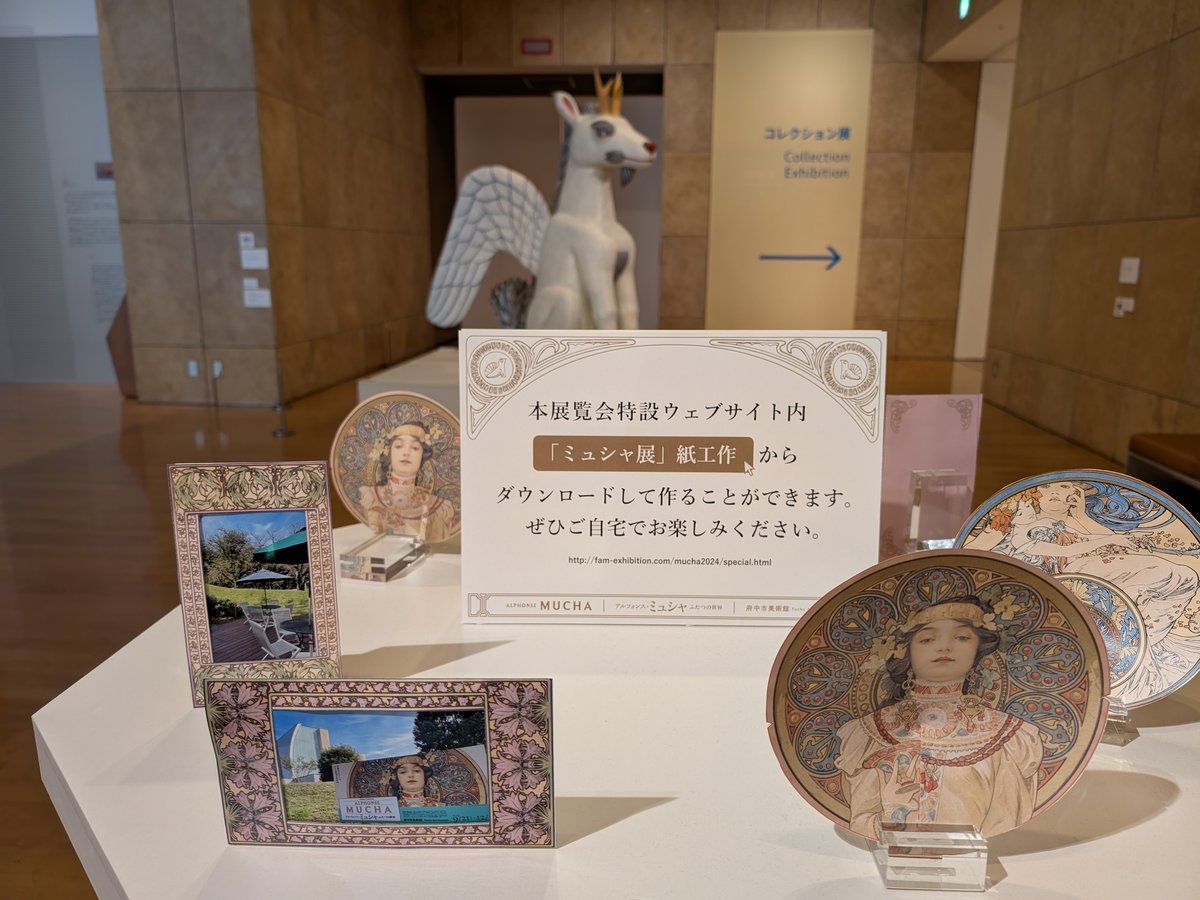

こういうのは売ってるんだ

ポスターに描かれる人物のポーズは古典彫刻へのオマージュが入ってるものも多いらしい。これも現代風だ。

ミュシャはこういう広告の仕事をホイホイ受けたそうだ。だいぶ儲かったんじゃないかな。そんなミュシャに対し「この商業主義め!」みたいな誹り(やっかみ?)はあったりしたのだろうか?

会場でウィリアム・モリスとの関連について少し触れられていた。「アーツ・アンド・クラフツ」という、産業革命以後効率重視で味気なくなっていく資本主義社会を憂い、「普段の生活の中に芸術を!」みたいな芸術運動をした人だ(という私の解釈)。

そんな背景は知らずに私もこのひとのデザインのマグカップをひとめぼれして買ったことがある。

昼間デミタスカップのTweetをしたせいか、たまたま寄ったデパートでこんなかわいいマグがセールになってた。シンクロニシティ? たまたまうちのじゅうたんにも合ってるww pic.twitter.com/ns5u0P26JA

— 少佐 (@major9696) September 26, 2022

*その後やはり府中市美術館でこのひとの回顧展があって見に行ったことは覚えているのだが、記事にはしてなかった

実はミュシャもウィリアム・モリスの思想に共感して商業ポスターや時に家具のデザインなんかも積極的に受けていたそうだ。

ガレをはじめアール・ヌーヴォーの芸術家が電気スタンドなんかを制作したのもその流れなんだろう。ミュシャもアール・ヌーヴォーの一員として世間では認識されている。

ふと思ったのは画家の作品が市場で(異常な)高値で売れるようになったのは、「アーツ・アンド・クラフツ」運動に端を発しているのではなかろうか。

まず社会主義的な意図から、大金持ちやら特権階級の「お宝」として限られた人たちの間だけで密かに楽しまれてきた芸術を人々に開放しようとした。

だが芸術作品が庶民のおうちのインテリアとなれば、たちまち資本主義に飲み込まれてしまうのも道理であった。

価格が安くても、数が莫大に出れば、利益は大きくなる。数が少なくても逆に希少価値となり単価は上がっていく。作品の価値よりも需要と供給の市場原理でプライスは変化する。

絵がめちゃ金になると気付いてどんどん値段を釣り上げていったのは芸術家というよりも間に入っている画商たちと美術評論家だろう。

「アーツ・アンド・クラフツ」の提唱者であるウィリアム・モリスは、自分の主張がおかしな方へねじ曲がっていくのを目の当たりにして苦悩したそうだ。

参加することに意義があった五輪がカネまみれになったようなものだ。ただ芸術がより多くの人に開かれた功績はたしかにあったことは認めてあげていいはず。

それに今に至っても一攫千金をモチベーションにして作品を創造する画家はあまりいないのではと思う。もちろんそうして別に悪いことはない。というよりも作品の出来にあまり関係ないのではと個人的には考えている。

🎥🎥🎥

こんなのもやるみたい(行く予定なし。プロジェクションじゃなー)

あら?常設展への途中にまた三沢厚彦さんのペガサス?

ペガサスじゃなかったけど熊本にも三沢厚彦さんの熊さんがいた。ミュシャとセットなのか?