鈴木家の箱 〜カントリーロード作詞の誕生秘話〜 鈴木麻実子

著者は作詞の天才。

「カントリーロード」作詞の誕生秘話が語られ、

「ふたたび」の作詞は圧巻だ。

そんな著者が語る鈴木家の箱ってなんだろう?

読んでみると「心が元気に前向きに軽くなる」本だった。

そして、読んだら最後、

頭から離れなく「名古屋の鬼ばばあ」とは!?

はじめに なぜこの本を手に取ったのか。

最近、鈴木敏夫さんの本をよく読んでいる。

なぜだろうか。

2つの理由が思い浮かんだ。

ひとつめは「君たちはどう生きるか」の作品に魅了されて、

もっと作品を知りたいという欲から。

もうひとつは「もうひとつの鈴木敏夫とジブリ展2」の影響。

岩手県花巻市で開催されている展示。

鈴木敏夫さんの筆字と、カンヤダさんの写真と詩、

茅葺き屋根の織りなす空間が忘れられない。

鈴木敏夫さんの生き方や思想に関心が高くなっているようだ。

要するに、

「ジブリの哲学の中で生きていたい」

それが根幹にあるんだと思う。

ジブリの哲学を血とし肉としたいのだ。

そうなれば読まずにはいられない一冊。

「鈴木家の箱」のご紹介。

「鈴木家の箱」とは、どんな本なのか。

映画「耳をすませば」カントリー・ロードの訳詞、

それを手掛けたのが本書の著者「鈴木 麻実子」さんだ。

他にも「千と千尋の神隠し」の楽曲「ふたたび」の作詞、

オンラインサロンを主催されていたり、

ラジオ番組ジブリ汗まみれで座談会を放送されたり、

おもしろい活動をされてる。

ちなみに麻美子さんは鈴木敏夫プロデューサーの娘さん。

だから父親としての鈴木敏夫さんの一面が垣間見れたりする。

そんな鈴木 麻実子さんが書かれたのが本書。

発売は2023年9月。

1年以上経過しているが、やっと読むことができた。

文章を書く才能は父親譲り。

文章を書くのが上手い。

すごく心地よくて、おもしろくて、読みやすい。

飾らない本心で書かれた文章だから透明で心地よい。

普段あまり本を読まない方にも、読みやすいと思う。

麻美子さんの家庭環境や幼少期のエピソード、

訳詞カントリー・ロード誕生秘話、

久石譲さんとの作詞作成エピソード、

強烈な祖母の思い出などが語られている。

1番の魅力は訳詞カントリーロード誕生秘話だろう。

多くの人に魅了され親しまれた名曲が、

実はひとりの少女が生み出していた。

宮崎駿監督との電話のやりとりもあったり、

ジブリファンには必見のエピソードだ。

個人的なおすすめは「名古屋の鬼ばばあ」。

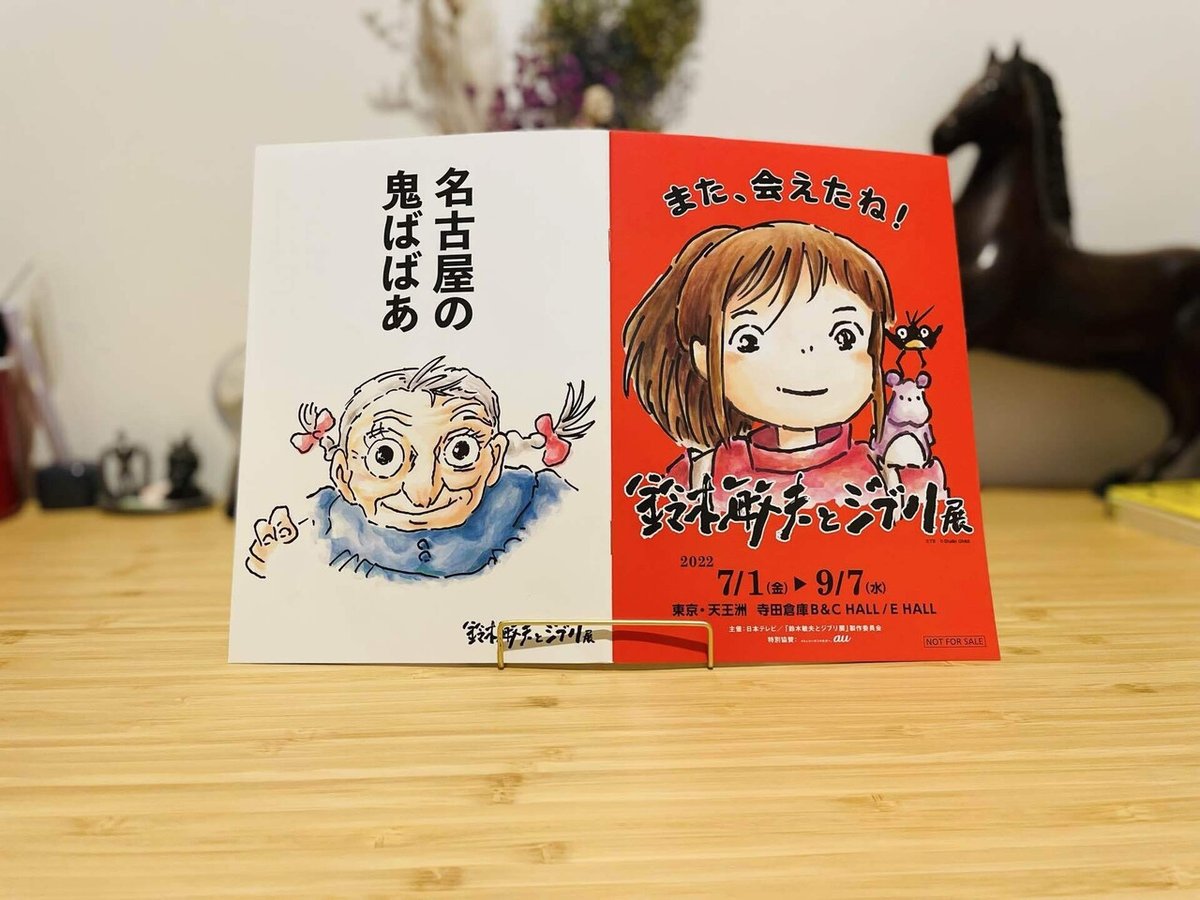

ちなみに、ぼくはこのお話を冊子で読んで、

麻美子さんの存在を初めて知った。

ここで「名古屋の鬼ばば」を知った。

鈴木敏夫さんのお母さん、麻美子さんの祖母の話。

これがまた強烈。

読んだら忘れられない名古屋の鬼ばばあの、

どこまでも自分を貫く生き方が印象的。

麻美子さんの文章表現が圧倒的です。

憎まれるであろう存在が、

最後はなぜか愛おしく、また憧れてしまう。

読書感想

鈴木麻美子さんは素敵な方だと感じた。

「鈴木家の箱」を読んでよくわかった。

やさしくて、気さくで、飾らない方。

だから文章も同じように素敵だ。

いい意味で普通じゃないところもおもしろい。

それは名古屋の鬼ばばから、敏夫さんから、麻美子さんへ受け継がれている。

そんな気がした。

激動の現代社会。

みんなが感じるストレスは社会問題になりつつある。

でも麻美子さんのような考え方や生き方をすれば、

人生もっと楽しく軽く生きられる気がした。

俯瞰したものの見方と、自立した自分がいる。

それはすごい才能だ。

実は麻美子さんが発した言葉や行動には、

自己啓発本で語られていることが多かった。

「まずは自分が変わろう」

「私は自分の中の固定観念に囚われ、勝手に自分で結論を出し、

いつの間にか…」

これらの言葉が7つの習慣のインサイドアウトや、

アドラー心理学の他者貢献の導きの星を連想させた。

それはまさに「今ここに生きる」生き方。

鈴木敏夫さんの影響を受けているのだろう。

鈴木家の箱はどんな本だろうか。

一言で表現すると、

「心が元気に前向きに軽くなる本」

これがぼくの読書感想。

前向きなれて、心が軽くなって、日常が愛おしくなる。

だから多くの方に読んでほしい。

そして麻美子さんにはもっと書いてほしい。

もっと本を書くべきだ。

だって才能がえげつない。

文章を書く才能を羨ましいくらい持っている方だ。

「音楽の神様」で麻美子さんの作詞が書かれている。

千と千尋の神隠しのメイン曲「ふたたび」の作詞。

その作詞を読んだとき、衝撃だった。

こんなに深く「千と千尋」を表現できる人がいるだろうか。

そう思った。

「千と千尋の神隠し」は長らくぼくの1番好きな作品だった。

だけど、こんな作詞で表現なんてぼくにはできない。

千尋の気持ちと映画の世界観が凝縮されていた。

この作詞は必見だ。

この詞に出会った人は幸運だと思う。

部屋に飾りたくなるほど美しい。

そして、本書には父親としての鈴木敏夫さんが垣間見れる。

ラジオでもご本人からは語られない、父親としての敏夫さんがいた。

いい父親だなと感じた。

作品作りで激務をこなした鈴木敏夫さんとご家族。

もしかしたら今、親子の続きを始めているのかもしれない。

鈴木家の箱とは?

それをじっくり考えていくのが楽しそうだ。

そこにもきっと「ジブリの哲学」が存在するはずだから。

鈴木家の箱で織りなす日常はこれからも続いていく。

編集後記「ジブリの影と新しい光」

宮崎吾朗監督、鈴木麻美子さん。

ふたりの登場で垣間見れたこと。

「ジブリの影」

全盛期の宮崎駿監督と鈴木敏夫さんは朝の4時まで働き、

ほとんど休まずまた朝9時から働いていたそうです。

時代は違うが、凄まじい。

そのくらい仕事に精をだせるって凄い。

まさにプロフェッショナル。

その一方、家庭で過ごす時間はほとんど皆無。

その環境で育ったのが吾郎さんや麻美子さん。

ジブリの影をみた気がした。

ぼくはジブリ作品が大好きで、

人生の教科書のように思っているからこそ、

少し申し訳なさを感じた。

影があれば必ず光もある。

その後、おふたりは大活躍されている。

それは「ジブリの新しい光」だと思う。

おふたりのこれからの活躍が楽しみだ。

才能は影を、越えていく。