オンライン会議のプレゼンは、スライド棒読みでも構わない

仕事柄、オンラインでのプレゼンテーションが多いのですが、対面でのプレゼンに比べて相手の反応がわかりにくく、やりにくいなと感じることがあります。

そう感じるのは、私だけではないようです。こちらの記事には、オンラインのプレゼンは対面に比べて反応が読みにくいため、「プレゼンでは発表に充てる時間を短くし、ディスカッション(質疑応答)を重視するとよい」と書かれています。

本当にその通りだなと思う一方で、「発表は短く終わらせようと思っていたのに、なぜか長くなってしまった・・・」という経験をしたことがある人も多いのではないでしょうか。私もその一人です。

そんな中、先日、後輩がプレゼンする様子を見ていて、なぜ発表が長くなってしまうのか、その謎が少し分かったことがありました。

そこで今日は、プレゼンをスッキリ短くするための、「スライド棒読み術」について書いてみたいと思います。

丁寧に話そうとするほど、長くなってしまうという罠

まず、発表がなぜ長くなってしまうのか、その後輩のプレゼンを参考に考えてみます。

その後輩は、話が下手なわけではないのですが、初めて会うクライアントの、しかも役職が高い人へのプレゼンだったので、すこし緊張していたようでした。

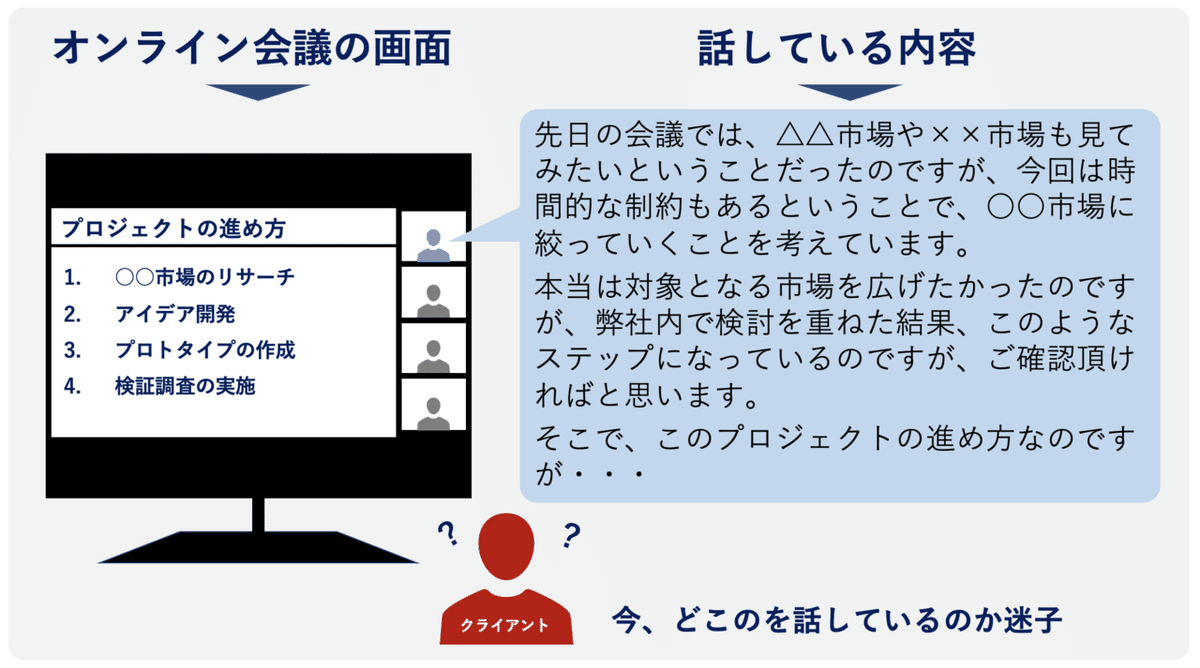

私が目撃したのは、こんな様子でした。(内容は加工しています)

(スライドを画面共有しながら)

「先日の会議では、△△市場や××市場も見てみたいということだったのですが、今回は時間的な制約もあるということで、○○市場に絞っていくということを考えています。

本当は対象となる市場を広げたかったのですが、弊社内で検討を重ねた結果、このようなステップになっているのですが、ご確認頂ければと思います。

そこで、このプロジェクトの進め方なのですが・・・」

このプレゼンの問題点は、目から入ってくる情報=オンライン会議の画面と、耳から入ってくる情報=話している内容が一致していないことです。

この後輩は、良かれと思って、なぜこの進め方になったのかを、画面で共有されているスライドの説明の前に話しているのです。

しかし、聞き手からすると、目の前の画面には出てこない「△△市場」や「××市場」という言葉が出てきて、今、どこの話をしているのかよく分からなくなってしまいます。

そして、そんなクライアントのとまどった表情を画面越しに見た後輩は、さらに焦って、余計な補足説明をさらにしてしまう。そうやって、プレゼンがどんどん長くなってしまっていたのでした。

このような場合に有効なのが、「まず最初に、スライドに書いてあることをそのまま読む」ということです。

例えば、こんな感じです。

(スライドを画面共有しながら)

「それでは、プロジェクトの進め方についてご説明いたします。まず、○○市場のリサーチを行います。2番目に、アイデア開発をします。次は、プロトタイプ、つまり試作品を作ります。4番目には、試作品の検証調査を行います。

続いて、このようなプロジェクトの進め方になった背景をご説明します。先日の会議では、△△市場や××市場も見てみたいということだったのですが、今回は時間的な制約もあるということで、○○市場に絞っていくことをご提案させていただきます・・・」

このように、目から入ってくる情報と、耳から入ってくる情報がリンクしていると、聞き手は「プレゼンにちゃんとついていけてる」という安心感を感じます。資料に書かれていない補足説明は、スライド全体を把握した後に行う方が、しっかりと理解してもらえます。

こう書くと、すごく普通のプレゼン方法です。しかし、私自身も、この後輩のように、スライドに書いてない補足説明(あるいは言い訳?)を長々してしまうことがあるな、とハッと気付かされたのでした。

このような現象は、新人よりも、少しプレゼンに慣れてきた若手や中堅の方が起きやすいかもしれません。色々と状況もわかってきて、スライドに書いてないことも含めて、たくさん話さないと不安になる。さらには、プレゼンの練習をする時間の余裕も無い。そんな忙しい若手社会人がついやりがちなことだな、と感じました。

ということで、プレゼンが長くなってしまうなと思ったら、まずはシンプルにスライドの内容を読む。そして、質疑応答などで議論を深めるのが良いと、改めて感じました。

タイトルを読む、というルーティーン

実は、この「資料棒読み術」には、もう一つの効果があります。それは、自分自身を落ち着かせる効果です。

私は、これまで全国の色々な場所の講演会でお話しさせて頂く機会があったのですが、話の冒頭に必ず行うことがあります。それは、スライドのタイトルをそのまま読むことです。

もっと正確に言えば、ほぼ毎回、以下のような流れで講義を始めています。

(司会の方にご紹介いただく)

ただいまご紹介に預かりました、岡田と申します。

本日は皆様の貴重な○時間を頂きまして、「○○○(スライドの表紙に書いてあるタイトルをそのまま読む)」というテーマでお話しさせて頂きます。

どうぞよろしくお願い致します。

毎回のルーティーンになっているので、もし私の講演会にご参加いただいた方がいたら、たぶん上記と同じセリフを聞いていると思います。

本当は、その土地の方言などを取り入れた「つかみ」などが言えたらよいのですが、講演会の始まりはいつも緊張しているので、そんな気の利いたアドリブはできません。

ところが、不思議なもので、上記の毎回のルーティーンを話すことで、少し心が落ち着いてくるのです。

講演会は、話し始める瞬間が緊張が最も高まるタイミングです。そんな時に役に立つのが、スライドをそのまま読むこと。頭を使わなくても口を動かせる手段を持っておくことで、高まった緊張をほぐすことができるのです。

これは、プレゼンでも同じです。話が長くなってしまう原因の一つに、緊張があります。緊張することで不安が高まり、つい余計な話もしてしまいがちです。

そんな時、スライドをそのまま読むことで心を落ち着かせることで、シンプルで無駄のない発表ができると思います。

スライド棒読みで構わない

ということで、今日はプレゼンのコツとして「スライド棒読み術」について書いてみました。

冒頭の記事にもあったように、オンライン会議の方が、反応がわかりにくく、緊張も高まり、話しすぎてしまう傾向があります。

そこで、ついプレゼンが長くなってしまうという方や、緊張して余計なことまで話してしまいがちという方は、「まずは、スライドに書いてある通りに読む」ことをおすすめします。

ただし、1つ注意が必要です。スライドの文章が長すぎる場合は、棒読みすると間延びした印象になってしまいます。ですので、スライドの文章をシンプルにした上で、プレゼンの時にはそのまま読むことをお勧めします。

※Twitterでは気になる記事をコメント付きでツイートしています。

伊勢丹新宿店に不用品買取コーナーができる。買取価格の高さでは競わない。買った場所も問わない。提供したいのは「捨てる」罪悪感の解消。なお、買取で得た金額はその日のうちに伊勢丹で使う可能性が高い。

— 岡田 庄生 / HAKUHODO Inc. (@s_okada) August 6, 2021

--

三越伊勢丹、「買い取り」で狙う先: 日本経済新聞 (有料)https://t.co/DCO9XauyjF

いいなと思ったら応援しよう!