SUNABACOデザインコース第6回目〜お客さんの気持ちになるな、お客さんとして考えろ〜

SUNBACOデザインコース6回目

今日はユーザビリティエンジニアリングの回

では、はりきってどうぞ!

質問回答

素人感覚として、世に出るものを作っている人は何かしら制作物に対して自分なりの個性を出したいのではないかと思う。デザイナーはそういった欲求をどうやって解消しているのか。

プロとして仕事をする→結果を出す。

この中に個性や我が入る余地はありません。

個性や独創性に脳が報酬を感じる→お客さんの求めるものを届けることにコミットするように自分の脳を理解し、使いこなします。

結果を出すことで対価を得る。個性を出すなんてどうでもいい。

ジャンプと余白は共存できますか?スーパーでよく目にする「豚肉/特売!100g〇〇円」などはジャンプ率がかなり高いと思うのですが、用紙サイズきっちりに印刷されている印象です。それともあれは、ジャンプ率など関係ない?

ジャンプ率は、文字の大きさのこと。

スーパーのPOPは、ジャンプ率のいい例ですよね!ジャンプ率と余白は共存できますよ!

クリニックの開業も小さく初めて成功体験を積み重ねてから2件目を出せって言ってる人いるんですけど、まぁそう何回も作れるものじゃないっすよね、土地とかは運だから、、最初から大きく作ることがだけが決まってるプロダクトの手法って徹底的に類似品をパクるって感じですか?大阪万博の会場とか、アジャイルは試しにくいっすよね、最初から完成品が求められるけど設計図もない、これってクリニックも同じかなぁと

最終的なものが大きくなる場合でも、小さく作ることはできます。

失敗をできるだけ小さくして、不確実なものを殺していく。

例)レモネード屋さん

レモネード屋さんをやるなら最初からお店を構えてではなく。

家の庭にテントを張って、まずは自分一人で販売し、忙しくなれば友達を雇ってやってみる(家賃や人件費が大きくかからない)

スタジオカラーというところは、

60台くらいiPhoneで撮って、いい角度を探しながらつくっていく。

デザインのレイアウトについて理解できました。バナー作り実践していく中で、フォントたくさんあって、探せば探すほどわからなくなります。何かポイントなどあれば教えてください。

フォント選びのポイントは、目的とターゲットに合わせることです。読みやすさを重視し、見出しと本文で異なるフォントを使うと効果的です。

また、シンプルなフォントを基本にし、装飾的なフォントはアクセントとして使うとバランスが取れます。試しに数種類を選び、実際にバナーに配置して比較してみると良いでしょう。

また、フォントごとの歴史や生まれた経緯も参考になるかもしれません。

ゴシック体と明朝体

ゴシック体は視認性が高い

明朝体は可読性が高い

新聞はタイトルがゴシック体、本文が明朝体が多い

日本語のフォントはゴシック体と明朝体を意識すると良い

ポイント:読ませたいのか、見せたいのか

デザインするときに限らず、日々の日常においても我を捨てるということは意識しておいた方がいいですか?

はい、我を捨てることは日常生活でも有益です。他者の視点を理解し、共感を深めることで人間関係が円滑になり、ストレスも軽減されます。また、柔軟な思考が養われ、新しいアイデアや解決策を見つけやすくなります。

ちまたではSNS依存などが問題になっていますが、それもその会社が意図して作り上げた一種のデザインと考えればよいですか?心理的、脳科学的に考えられたものとなると、大人はは理解できても、子どもにはこの仕組みは理解できないのではと怖さを感じます。

はい。まさにSNSの設計はユーザーの注意を引きつけ、依存を促すように心理学や脳科学を利用しています。

人間は依存の動物です。「依存する」こと自体へ恐怖を抱くより、その仕組みをうまく使い、何に依存させるのかのデザインをしたいです。

「リーンなプロセスでユーザーが必要としているものを正しく見つけて、アジャイル開発を行う」という流れは、サービスを作る場合は理解できるのですが、集客の手伝いを行うときには、どのように捉えると良いのでしょうか。

「開発されたものをユーザーに届けるところを、アジャイルな手法でお手伝いする」というイメージでしょうか。

ものづくりのやり方そのものが変わっていますよという話。

プログラミング講座のときには、なんとなく自分の感覚でMVPを決めてしまいました。

MVPの決め方のセオリーはありますでしょうか?

アジャイルの1周の周期の日数には目安はありますか?

MVP(Minimum Viable Product)の決め方には、ユーザーのニーズを最小限満たす機能を特定します。

「正しいもの」の見つけ方。本日はそこをやっていきましょう。

また、アジャイル開発の周期については1~2週間開発が進んでくると1~4週間とよく言われます。

ユーザビリティエンジニアリング

あなたが欲しいものをパッと提供できるにはどうやったらいいの?

ユーザーを中心にして、正しいものを作っていくこと。

「求められるもの」はどうやってうみだす?

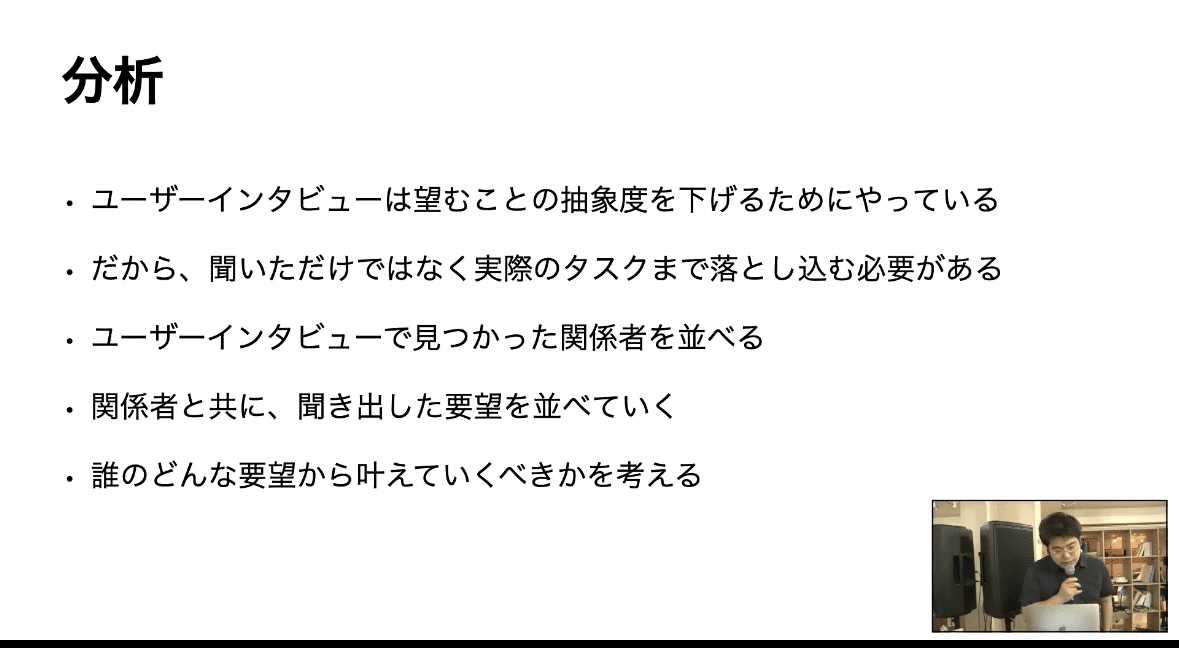

「うまくいって欲しい」から「実際のタスク」へ落とす

売り上げを上げなくちゃ!だと思考停止をしてしまう

ダークパターンは売り上げを上げる側面もある。Aパターン、Bパターンでテストしてみる(反応率を見る)ABテスト。

数字だけ見るとBパターンのがうまくいってることは多々ある。数字上うまくいってるから、Bパターンを採用すると実は、ユーザーは好んでBパターンを押していたわけではなくユーザーはどこを押したら分からなかった結果離脱率が低いという結果は十分にあり得る。

単に売り上げを上げる、数字を上げるに注目するとうまくいかない。

実際に売り上げを上げるには、抽象度を下げる。

朝礼で、お客さんを喜ばせましょうと言ったところで売り上げは上がらない。

喜んでもらうことはなに?

お客さんになりきることなんて出来ない、不可能。

みんなが分かる需要からパーソナルな需要へ。

庭付き一軒家、車有りが誰にとっても価値があると分かりやすい時代は終わった。

時代もユーザーも変わる。実際に聞いてみないと分からない。ガラケーを皆が買っていた時代は終了。

お客さんが求めているものを想像して見つける。アナタこれが欲しいですよね。ができる幻想なんてとっとと捨てろ。できない。

ユーザーインタビュー

どんな化粧水なら売れる?

安くて綺麗で色艶よくなるのが欲しい

↓作った結果

うまくいかない

使うユーザーだけにフォーカスしてもうまくいかない!

化粧水ひとつ売るにしても、化粧水を実際に使うユーザーと開発する以外の関係者もいる。

他の会社、使わない人など。

ユーザーと自分たち以外の利害関係者がいる。開発者も利害関係者の1人。

ここからは、実際の案件に対しての説明なので割愛します。

大事なこと

一問一答形式にするな

相手の言ったことに対して、反応を重ねて彫っていく。インタビューを通して本人でさえ気づいていないことを表面にだしていく。

最初の質問を準備する。インタビューから登場した関係者にもユーザーインタビューを行っていく。

ユーザーインタビュー

関係者を洗い出す

その人達は、どのくらいの影響度、関心度、どんな関わり方をするのか。

それを踏まえてどのくらい重要か。

セイリエンスモデル

セイリエンスモデル(Salience Model)というステークホルダーの分析手法がある。

このモデルでは、プロジェクトのステークホルダーを、先ずは大きく以下3つに分類できる。

①権力(Power)

②正当性(Legitimacy)

③緊急性(Urgency)

①権力(Power)

言わずもがなそのプロジェクトに対する「力」、権力や影響力があるかどうか。

プロジェクトのアウトカム(成果)に対する関与度を見極める。

「力」はプロジェクトメンバーに仕事をさせる、またはさせない事も可能になもの。

②正当性(Legitimacy)

プロジェクトに対して、正当に要求する権利や権限があるかどうか。

ステークホルダーの要求が至極真っ当なものであるなら、プロジェクトとしては、そのステークホルダーにはより注意を向ける必要がでてくる。

③緊急性(Urgency)

プロジェクトに早急な対応を求めたり、緊急の要件を求めたりする人たちかどうか。

緊急性はある意味「関心」と捉えると良い。

プロジェクトに対しての関心のある無しと考える。

関心も権力も正当性も全てが重なる位置にあるなら、その人が絶対的な王となる。

https://www.agile-studio.jp/post/apm-user-story-mapping%0A

良いものは残し、悪いものは捨てる。

専門的による評価と被験者に対する評価

専門的:ヒューリスティック分析

使いやすいかどうかを専門的な視点からみてもらう。専門家からみてアプリにできるかなど。

認知的ウォークスルー:ユーザーになりきってユーザビリティテストをする

ファクトを割り出せば、発言力の強さによらず良いものを作ることができる。

これは正しいものを正しくつくるための最強の武器だ!!

デザインコース12期同期の記事

SUNBACOサイト

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

いろんなパッケージを見ながらフォントの面白さに気づく日々です。

今日はデザインコース11回目の講義の日。

noteはマイペースにすすめて行こうと思います。

大切な時間を使って読んでいただけて本当に嬉しいです。ありがとうございます。

もしこの記事が好き!いいな!そう思っていただけたら是非ハートをクリックしていってください。フォローもコメントもシェアも大歓迎です。