答えのない数学#3【津田塾大学 学芸学部 数学科 原隆先生 ロングインタビュー】

数学で赤点を取ったことも

原先生:実は,中高のときは数学はそんなに得意ではなくて,赤点を取ったこともあったりで.数学自体は好きではあったんですけどね.秋山仁先生(東京理科大学栄誉教授,2016年度日本数学会出版賞受賞)の――.

編集者:有名な数学者の?

原先生:ええ.最近もちょっと出ておられますけど,昔は結構,NHKとかでいろいろ算数とか数学の番組をやっておられて,あれ,割と好きだったんですよ.そういうところから数学も好きというのはあったのかもしれないんですけど,別に高校の数学自体はそんなに面白くないなぁというか,ちょっと苦手だったというか.そんな感じでした.

編集者:てっきり幼少のころから数学バリバリで・・・と思っていましたので,すごく意外でした.秋山先生のお話が出たので,少しだけ.ここでこんなお話をしていいのかどうかあれですけど.

原先生:はい.

編集者:学生時代に秋山先生のインタビュー記事を読んだことがありまして.

原先生:ええ.

編集者:昔,立花隆さんというジャーナリストの方が発表された立花隆+東京大学教養学部立花隆ゼミ『二十歳のころ』(新潮社)という本がありまして.立花さんのゼミ生がいろいろな各界の著名人に会って,その方が二十歳くらいのころに何をしていたかをインタビューしてまとめたものになるんですけど,その中で秋山先生がインタビューを受けておられるんですね.

数学関係では森毅先生や佐々木力先生のインタビューも収められている.

茨の道の果てに未来をかけること

南雲先生に修士論文を破り捨てられた後,「そうだ,解析は駄目でもまだ自分にも出来る他の分野があるんじゃないか」,と思ったんですね.シブトイんです.数学はまだやめたくなかった.まだ百パーセント努力したと言う自覚はなかった.血ヘド吐いて地べたに這いつくばって一年間やって駄目だと言われたのならやめてアッパレだと思うんだけれど,まだなんか出来るような気がした.要するに,自分はまだやめる条件を満たしていないと思ったんですね.

原先生:はいはい.

編集者:秋山先生は上智大学の数学教室で修士課程を過ごされて,はじめは偏微分方程式がご専門だったということで.南雲道夫先生という指導教員の先生に修士論文を書いて持っていったら,「君ね,何も新しいことが入ってないじゃないか.数学の論文ていうのはこれじゃ駄目なんだよ」といってその場で論文をピーッっと破いてごみ箱に捨てられて・・・という話が出てきて.

原先生:はい.

引き裂かれた努力

(南雲先生に修士論文を破り捨てられて)さすがに,あまりに悲しくて一週間位寝込みましたね.(中略)でも,今,自分が若者を教育しなければいけない立場になって思えば,先生っていうのはあのぐらいの厳しさが,ある程度必要なんですね.ただ,「やれば出来る!がんばれ!」と言うのは,逆に無責任なんだと思う.

編集者:他にも,理科大の学部のときに大学院に進学したいと考えて主任教授に相談に行ったら「お前,大学院ていうのは病院じゃないんだよ.お前みたいな者が行っても,ちっとも頭は良くならんぞ」と言われたという話が出てきて.それを読んだとき,私は衝撃を受けまして.プロの数学の世界は,相当厳しい世界なのだなと.秋山先生はそれでもやはり数学をやりたいとなって,その後は組合せ論に進まれ,ご自身で研究テーマを切り開かれていて,相当にすごい方という印象があります.テレビなんかでは親しみやすくて,親切そうな感じで解説されていますけれど,裏には壮絶な人生経験があったというか.

茨の道の果てに未来をかけること

勉強でも,仕事でも,女でも(笑),もうとことんやって万策尽きた時,その時にはやめるといいんだと思う.ところが,結構多くの人が,逃げの為の余裕を少し残しておいて,他の道に進もうとする.結構気に食わないのが,「俺だってやれば何とかなるよ」という人ね.こういうのは,何の意味もない命題なんですよね.僕はそういう人間にはなりたくないと思った.とことんやり尽くした人間と,途中で逃げた人間とでは,たとえ結果的にどちらもその道を究めきれなかったとしても,両者には大きな違いがあるんですよ.とことんやってみないと見えないことって確かにあるんだ.

数学の「心」が伝わるように

原先生:秋山先生ってやっぱりすごい先生というか,数学の「心」っていうとあれですけど,どうしたら分かりやすく面白く伝えられるかとか,そういう部分にも非常に心を砕かれていると思いますし,そういう視点は見習いたいなと思っています.どのくらい普段の授業や『手を動かしてまなぶ 群論』でできているかというのは分からないですけどね.

編集者:いえいえいえ.原先生の講義のプリントやウェブページを見ていても,とにかくプリント作りひとつ拝見しても,どうしたら学生さんに興味を持ってもらえるかということが伝わってきます.

原先生:あぁ,はい(笑).

編集者:とにかく,淡々とならないような工夫がされているなと.

原先生:そこは本当にいろんなあの手この手といってはあれですけど(笑).例えば,私,授業で数学者の写真をよく使うんですよ.あと,数学の内容とはあまり関係のないエピソード的なことを話したりもするんですけど,とにかくいろんな方向からなにか刺さるところがあればいいなというような感じで.まぁ,なかなか準備が大変なんですけどね(笑).

ご著書『手を動かしてまなぶ 群論』の随所で生きている.

編集者:ええ,ええ.

原先生:定理を書いて,証明を書いて・・・だけならすごく簡単で,プリント作りもすぐ終わるんですけど(笑).

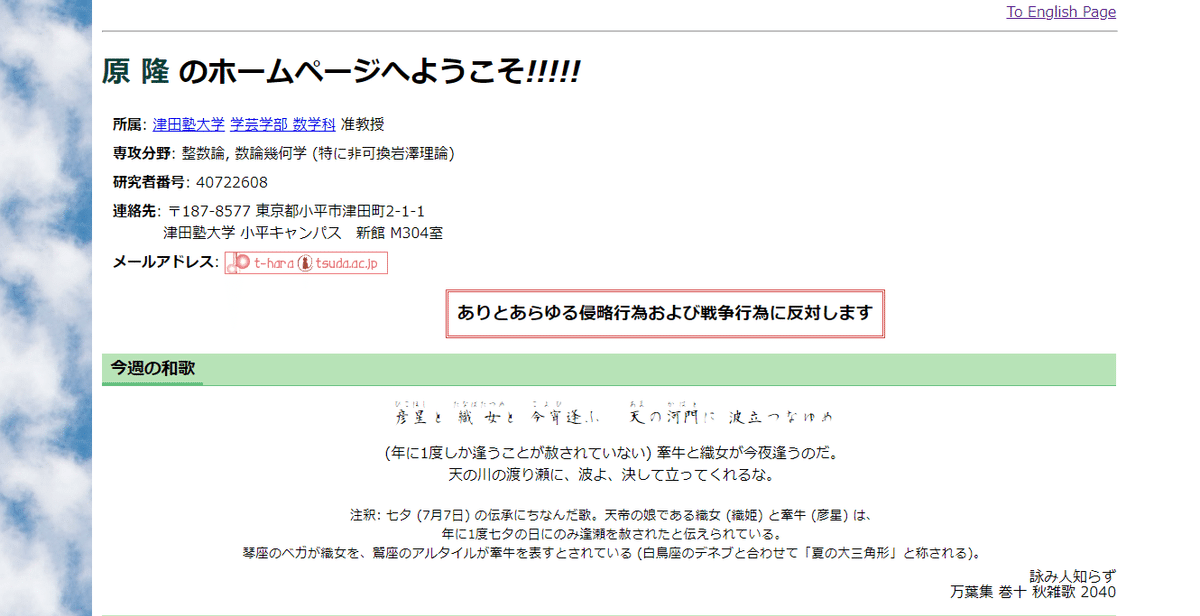

編集者:いえいえいえ.少し話が戻りますが,先程のお話でちょっと謎が解けたといいますか,原先生のホームページを開くと,まず和歌が出てくるじゃないですか.しかも,その和歌が週ごとに更新される(笑).かなり昔から古典がお好きだったんだなと,本日お話をお伺いして改めて合点しました.

この週替わりの和歌の表示は,擬似乱数列生成器「メルセンヌ・ツイスタ」を利用して,

数あるストックの中から自動更新する仕組みとのこと.整数論が活用されている.

原先生:いえいえ(笑).今日は『手を動かしてまなぶ 群論』のお話をあんまりしてないですけど,こんな感じで大丈夫ですか?

編集者:あっ,そうですね(汗).でも,いろいろな角度からお話を伺うことで繋がってくるかと思いますので,こんな感じで大丈夫です(笑).

【津田塾大学 学芸学部 数学科 原隆先生 ロングインタビュー】

← 答えのない数学#2 → 答えのない数学#4

(文責: 裳華房 企画・編集部 久米大郎)