読書記録「硫黄島上陸」

こんばんは。本を読むのは好きですが、敢えて年間の目標の冊数は決めていません。途中で途切れるのがわかってるから。

コロナ禍以降、本屋さんで買い物をしては、積ん読を増殖させています。図書館も利用するので、いつも「どれから読もう?」と考えてます。大抵図書館の本が優先されます。だから積ん読になってしまう。

「どこから本の情報を得るのですか?」と聞かれることもあります。そのときはほぼ100パーセント「SNSで面白そうな本が流れてきたら、図書館のオンラインで検索かけてます」と答えてます。新書の情報はほぼTwitterです。

というわけで、幾度となくTwitterで流れてきた本の紹介を。

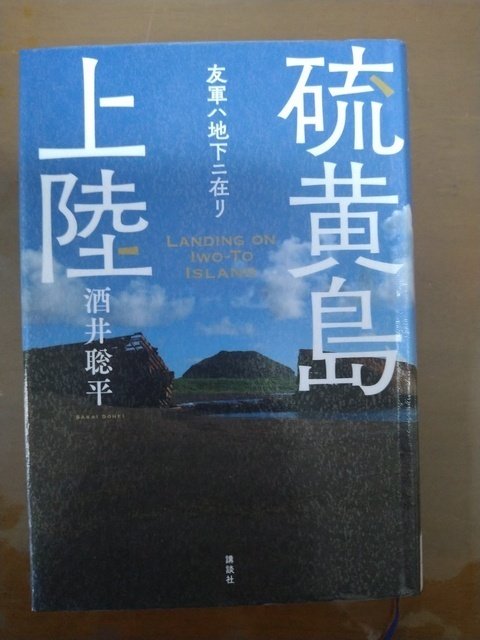

「硫黄島上陸」(酒井聡平著、講談社)

やっと借りられた「硫黄島上陸」

太平洋戦争末期、小笠原諸島より先の硫黄島での激戦で亡くなった兵士は2万人といわれてます。そのうち約半数の1万人の遺骨が、戦後約80年経った今も本土に返されていないというのが事実。

図書館のカウンターで貸出手続きをしたとき、本の重みと同じ、いやそれ以上に中身の重さを感じました。これは早く読みたい――

著者の祖父は、太平洋戦争末期に小笠原諸島の父島の兵士だった。当時、父島と硫黄島の間で通信をしていたことから、硫黄島への興味をもつ。「興味をもつ」とは違うか。

これは単なる「硫黄島での遺骨収集」記録ではない、これだけはいえる。

硫黄島の戦いで家族が戦死した人の思いもある。

遺骨収集は厚生労働省の管轄だそうです。この本に出てくる三浦さんのように、硫黄島の戦いで家族を失ったいわゆる遺児の方も高齢になり、今後どういう形で進めるのか、そこが気になって仕方がない。孫世代まで受け継がれるのだろうか? 著者と私は同世代なので、そのことを考えてしまう。

滑走路の下にまだ兵士が眠っているとされているが、掘って探すのは困難らしい。

戦争の爪痕はまだまだ残されていることに気づく。硫黄島は民間人は立ち入ることができない(自衛隊とかに限られる)。あと地形が変わってるなど、難しい問題があるようです。

こういう題材の本や映画に触れるたび、自分は「平和ボケ」だなあと思う。祖父母から戦争の話を聞いたことがないのも、関係あるかもしれない。もうみんな亡くなってるから聞きようがないけれど、幼心に聞いてはいけないものだと思ってた。