金沢21世紀美術館と『ダブル・サイレント』

先週末、友人と行った金沢旅行で金沢21世紀美術館を訪れる機会があった。

今回の金沢は初日から荒天で、真冬にも関わらず夜は落雷や横殴りの突風に見舞われたりして、およそ同じ日本とは思えない。

旅程の二日目となったこの日も曇天が続いており、この金沢現代美術館の建築がSANAA(妹島和世と西沢立衛)によるものである事は知っていたが(しかも密かに楽しみにしていたが)、外観を眺める余裕も無く、突如降り始めた霰に追いやられるようにロビーに駆け込んだ。

入場すると、かなりの長蛇の列!その列に並ぶ間も天候がめまぐるしく変わり、早速SANAAの建築意匠に舌を巻くことになる。

この金沢21世紀美術館は中庭のそれも含めた壁という壁が全てガラス張りになっており(展示室とトイレは除く)、内と外の境界を意図的に消し去っているが、同時に採光を意識した設計であることは言うまでもない。

しかもよく見れば、ガラスがやや青い。この青さはガラス本来の青さかも知れないが、このガラスが劇的な演出をすることになる。

今回の旅行もそうであったように、金沢の空は鈍色がかっていてやや暗く、どこかグレートーンな雰囲気が漂っている。

そして時たま差す陽も光彩としては弱いが、だからこそ薄弱とした可憐な透明感がある。

その光がガラス製のフィルターを通過して屋内を照らす時、灰色に青を足すと白に近づくように、空間全体が仄かに透過されていく静かな眩しさに包まれるのだ。

金沢にガラスは合うのである。

そしてよく考えたら、金が合うのも同じような理由なのかも知れない。

とにかくあの空間全体が静かに立ち上がっていく感覚は、心がふつふつと小さく沸騰しだすような高揚感があり、今回の旅で忘れられない1ページとなった。

気候まで計算されたドラマチックな演出はこの光の例に留まらず、雪や雨といった風景の移り変わりにも機敏に反応していて、在館中に何度も目を見張る瞬間があった。

建築が積極的に金沢という土地の持つ雰囲気を空間芸術として取り込もうというとしているのである。

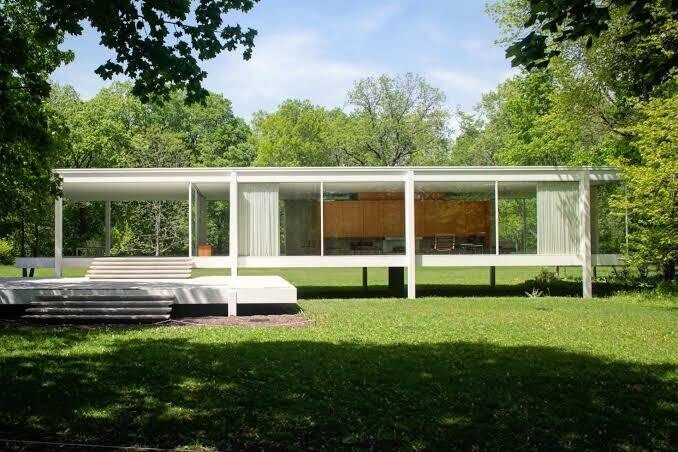

こうした平家のSANAA建築にまず思うのは、ミースのファンズワース邸へのリスペクトと、それを推し進めようという強い意志である。

実際、水平性と面の対称性、ガラスで作られた壁など外観の要素としてはほぼミースなのだが、今回の21世紀美術館に関しては、むしろ設計思想としてはファンズワース邸のそれをほぼ反転させたと言っていい。

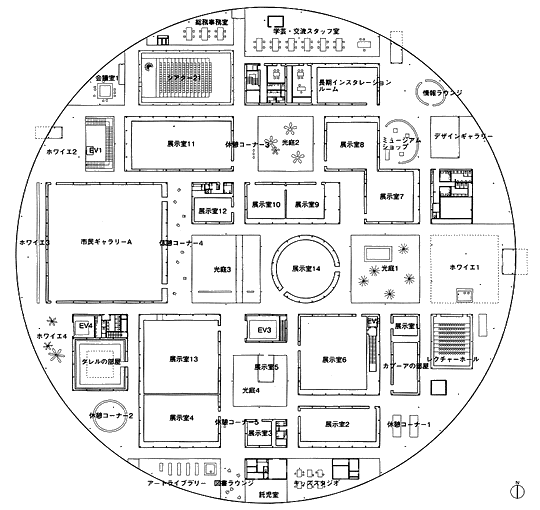

まず、建物全体が円になっていること。そして、建物の中心に機能を集約させず、むしろ巧みな中庭の配置で屋内空間の"散らし"に成功していること。

実際に屋内を巡って驚いたのは、その円の中にいながらも感覚的には直線の連続に感じつつ、実際は環状に周っているという不思議な感覚である。一つ、忘れられない窓枠があったのだが、館内は撮影禁止なので記憶の中に留めておくことしか許されない。

唯一残念だったのは、特別展とコレクション展が建物の右半分と左半分という区切られ方で開催されており、チケットを分ける都合上、一度ロビーに戻ってから建物のもう片側に入場するという形を取られていたこと。

興行上仕方がないのかも知れないが、建物自体が全面が入口というコンセプトを取っている以上、せめて出入口は二つ作ってもらい、それぞれの展示をもっと自由に行き来できるようにしてもらいたかった。

肝心の展示に関しては、かなり参った。

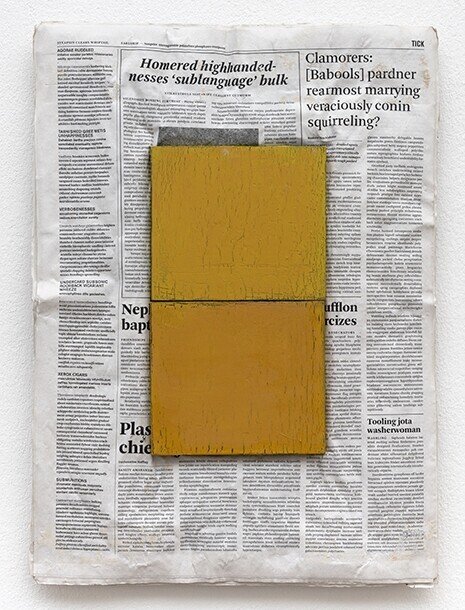

面白かったが、特に特別展の『ダブル・サイレント』は特に気が滅入った。

サイレントというだけあって、雄弁というより寡黙な作品が多く、それでいて観るものを間断なく刺激しようとする独特の力がある。

面白かったのは彫刻で、特に社会を表象したであろう木の板が頸木のように人体の頭部に埋め込まれ、時には1人を分断しながらも他者とも繋がっていく様子は、ひとつのコンポジションとして理解できなくもない。

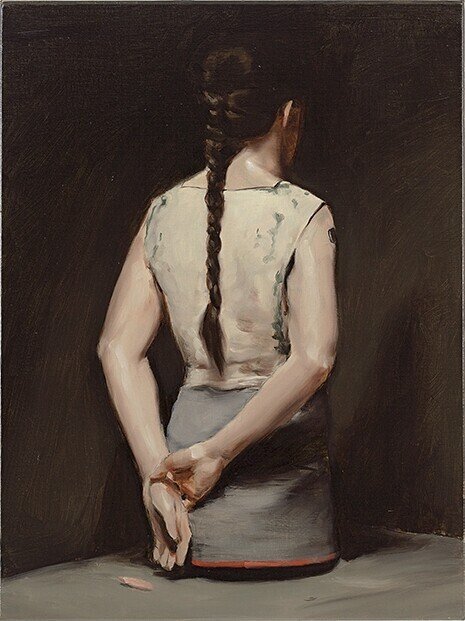

しかし、絵画や映像作品に共通する見えざる眼差しには不快感を覚えた。彫刻は見る角度によってこちら側の視点の介入度が高い一方、絵や映像になるとより作り手側が設定できる制限の幅が広い事を知った。

コレクション展に関しては、その展示の仕方に関して明らかに企画展に負けているような印象があった。

雄弁は銀、沈黙は金という事なのかも知れない。