僧帽筋を強化するためのコツと機能解剖

どうも!しーご(@Hs041300)です

2024年第4弾!

前回までの1~3弾は2023年にお勧めしたエクササイズ

「肩甲胸郭」「体幹」「股関節」についてまとめました。

まだ見ていないという方は是非ご覧ください↓↓

それでは早速ですが始めて行きたいとおもいます!

今回は,肩甲骨周りをトレーニングする際に着目されることが多い”僧帽筋の強化と機能解剖”についておさらいしていこうと思います。

僧帽筋といえば,前鋸筋と共同して働くなどフォースカップルに作用する肩甲骨の上方回旋や外旋(内転)、後傾など様々な作用を有する筋肉としてのイメージが強いかもしれませんが,各筋束で特徴が異なります.

内容は初学者向けと思いますが、ご拝読頂ければ幸いです。

(5min程度で読み終えると思いますので、通勤のお供などにどうぞ!)

ではまず…

僧帽筋を…

”一つの筋”として捉えますか?

”別々の筋”として捉えますか?

如何でしょうか?

個人的には両方正解かな?と思っています。

そんな部分を書いていきたいと思います。

1.僧帽筋の立ち位置

世間一般的には

僧帽筋は、姿勢の改善や腰痛、首の痛みを軽減、スポーツパフォーマンスの向上にも寄与すると言われています。

例えば、ベンチプレスやリーダープルダウンなどの種目では、腕の筋肉だけでなく、僧帽筋も重要な役割を果たします。

またこれらの筋肉はデスクワークやスマートフォンの使用によって引き起こされる肩や首など痛みを予防し、改善することができます。

このように様々な役割があり、

僧帽筋は、上部、中部、下部に細分される広範囲な筋肉です。

専門用語では

上部線維:肩甲骨の挙上と上方回旋

中部線維:肩甲骨の内転、外旋、(上方回旋)

下部線維:肩甲骨の外旋、後傾、上方回旋

させます。

このように上部・中部、下部でそれぞれ役割が異なります。

また手を挙げた時に関しては僧帽筋は主に前鋸筋と相乗的に機能します。

僧帽筋の機能の詳細に関しては興味があれば下記の論文をご拝読ください。

またこの時の共同的な作用に関しては下記の記事も合わせてご覧ください。

このように様々な機能がある一方で

僧帽筋が弱くなると肩甲骨の異常な動きと関連しており、多くの不定愁訴につながります。

姿勢不良と関連の大きな筋肉といえます。

また肩甲骨を動かす以外にも

僧帽筋は頸・胸椎の動きにも関与します。

上部線維は頭頸部の伸展と側屈

中部線維は胸椎を側屈+反対側へ回旋

下部線維は胸椎下部を側屈

このように背骨とも連動する筋肉であるので、肩甲骨を固定するのか。

胸椎を固定するのかで作用が変化することがわかります。

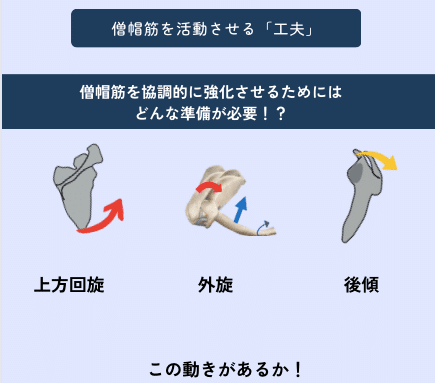

2.僧帽筋を強化させるためにはどのような工夫が必要か?

僧帽筋は働くためには

肩甲骨が上方回旋・外旋(内転)・後傾方向に可動する必要があります。

評価としては以下の動きが挙げられます。

このようにセルフでもチェックできるのでぜひ一度確認してみてください!

3.僧帽筋を強化するためには…?

1章でまとめたように、僧帽筋の動きを頭に入れながら

僧帽筋のエクササイズをイメージし、読み進めていただければと思います。

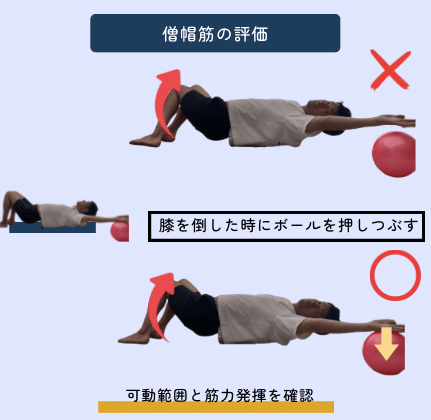

まずリハビリ現場で運動療法を提供している方々が陥る疑問として、そもそも痛みや違和感がある人に対して僧帽筋は鍛えられるのと?と思われる方も沢山おられるかと思います。

様々な論文では下記のような

体幹を保持することや肩関節の内転負荷、体幹の回旋を用いることで効果的に僧帽筋を鍛えられることが述べられています。

個人的には内転負荷や体幹の保持で収縮する感覚を得たのちに、体幹の回旋や肩関節の外旋を加えていく事が効果的であると考えております。

このように痛みや違和感があり、手を上げにくい人たちは前提条件を揃えていく段階で肩甲骨の動きを促していくことが重要と考えています。

そして徐々に痛みが緩和し、手を上げる段階に入った人たちは

僧帽筋をさらに収縮させていくことを目的に、肩の動きも最大限に活用していきます。

そこで僧帽筋を効率的に鍛えるエクササイズについてご紹介させていただきます。

その上で、原則として

僧帽筋上部(小胸筋なども)を抑制しつつ、僧帽筋の中部・下部を活性化させることが重要です

様々な論文をご紹介しつつ、Xなどでもご紹介したことのあるエクササイズもご紹介していきます。

僧帽筋下部の活性化には体幹回旋運動とY字運動が効果的であり、僧帽筋上部を抑制しながら前鋸筋の活性化にはキャット&ドッグでの肩甲骨突出運動が効果的であった。

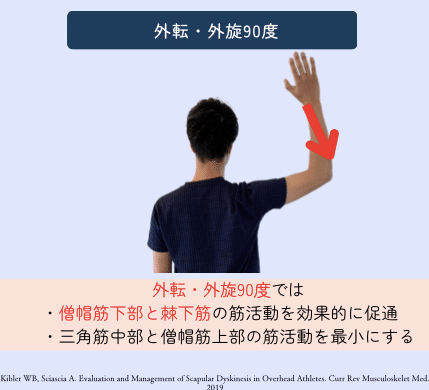

チューブトレーニングの肢位において、肩関節外転120度では僧帽筋下部を鍛えられるが、僧帽筋上部や三角筋など他の筋活動が大きくなった。

一方で外転・外旋90度では僧帽筋下部が鍛えられかつ、僧帽筋上部や三角筋の活動は小さかった。

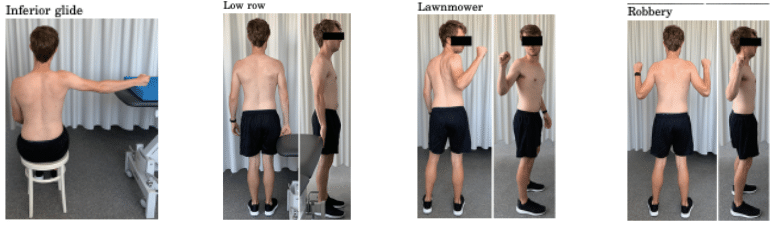

❶Internal gride とLow row は、LownmowerやRobberyと比較して、肩甲骨内旋位置が大幅に増加していた。

❷LownmowerやRobberyは、Internal gride とLow rowと比較して、僧帽筋中部と大菱形筋の活性化が有意に高かった。

❸LownmowerやRobberyは、小胸筋の活性化が有意に少ないことを示した。

❹肩甲挙筋は、Internal gride およびLow row と比較して、Robbery で有意に活動的だった。

❺棘下筋 は、Low rowを除くすべてのエクササイズで中程度の活動 を示した。

このように肩の肢位や体幹の回旋を用いいるか否かで僧帽筋の働きが変化します。

個人的には下記のようにトレーニングすることもお勧めです。

◆身体の捻りを鍛えると肩こり対策となる

— しーご🌍 (@Hs041300) January 2, 2024

→捻りのチェック

→背中鍛える(僧帽筋中・下部、菱形筋)

👇👇👇 pic.twitter.com/YcdRVe6qBN

🔻体幹回旋(捻る)と肩甲骨の関連について

— しーご🌍 (@Hs041300) January 27, 2023

ポイント

・肩甲帯が挙上しない🙅

(肩が上がらないように!)

・背中あるいは肩甲骨の内側に効く

・肋骨周囲のストレッチとなる

(呼吸がしやすくなる)

・捻る時に吸う

戻す時に吐く

※呼吸は止めない事がポイント

実践した人はリプ欄に感想下さい👇 pic.twitter.com/PsgOQbz8rS

4.まとめ

いかがだったでしょうか?

今回は僧帽筋の「強化」と「機能解剖」の観点でどのような工夫をすれば、良いかについて解説しました。

僧帽筋への運動は

・肩挙上時の痛み軽減

・肩こり、首痛軽減

効果が主にある。

今回の運動療法に関しては

個人の目的に合わせて行えるようにご紹介しています。

またオーバーヘッドスポーツや肩甲骨の運動異常ににも有効なトレーニングが詰まっています!

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

少しでも参考になった内容がありましたら

”いいね”ボタンのクリックをしていただけると幸いです。

是非、今回の記事が皆様の臨床感やお身体に役立てれば幸いです!

今後ともどうぞ宜しくお願い致します。