大阪府・茨木市立 文化財資料館 (銅鐸のつくりかた)

市営の資料館や展示館は、だいたい無料からワンコインの入館料金。入りやすく展示もわかりやすい。

大阪府茨木市・茨木市立文化財資料館へ、おさんぽ。

(2156文字)

茨木市立文化財資料館

(いばらきしりつ

ぶんかざい しりょうかん)

大阪府茨木市東奈良3-12-18

9:00~17:00

火曜休館・祝日の翌日

(月曜日の場合は休館)

年末年始12/29~1/3

もより駅は……

●阪急・大阪モノレール

南茨木駅から東へ徒歩約3分

大阪モノレールのむこう

大きくて有名な博物館や美術館にかくれ、地域のちいさな資料館はあまり話題にのぼりません。

阪急・南茨木駅

地域の歴史資料館は、おもに小学生が郷土史をまなびに行くところ。おとなになると、あらためて行くことはあまりない。おとなが観てもきっとおもしろいはず。

茨木市立文化財資料館とは

茨木市立文化財資料館は、市民が気軽に訪れ、まちの歴史や文化に親しみ、郷土愛を育む場として昭和59年(1984年)3月30日にオープンしました。

より引用いたしました

2F展示室(戦国時代の茨木)

1階展示室には、先人たちが残した貴重な文化財である銅鐸の鋳型!土器、古文書、民俗資料など700点ほどを展示しており、茨木の歴史を時代に沿ってご覧いただけます。

より引用いたしました

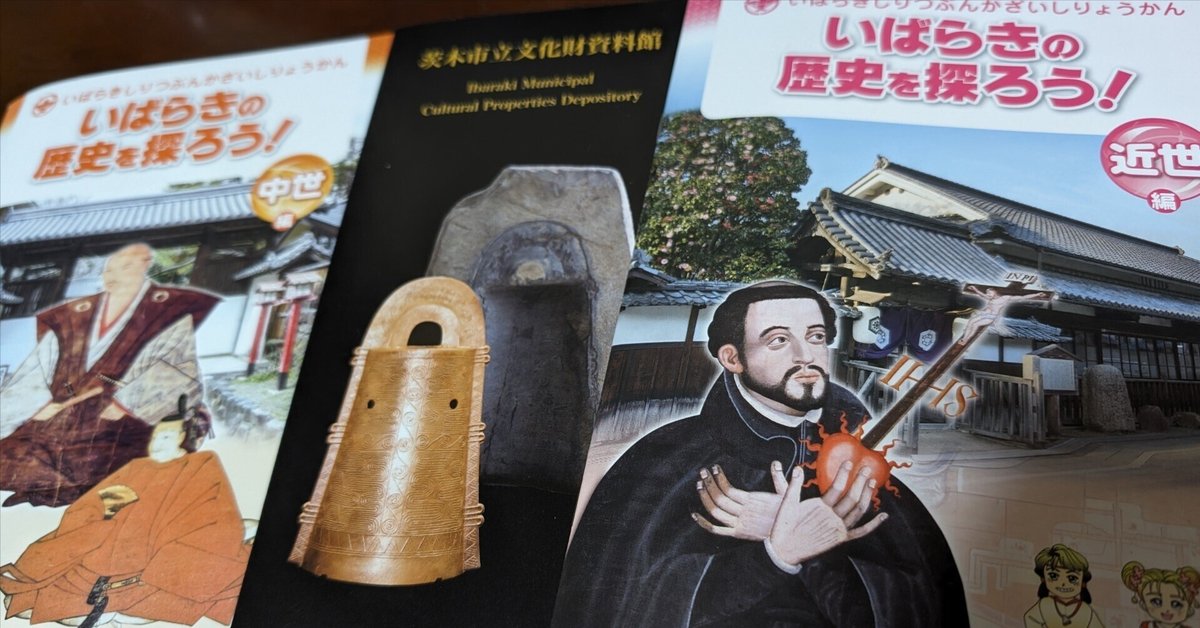

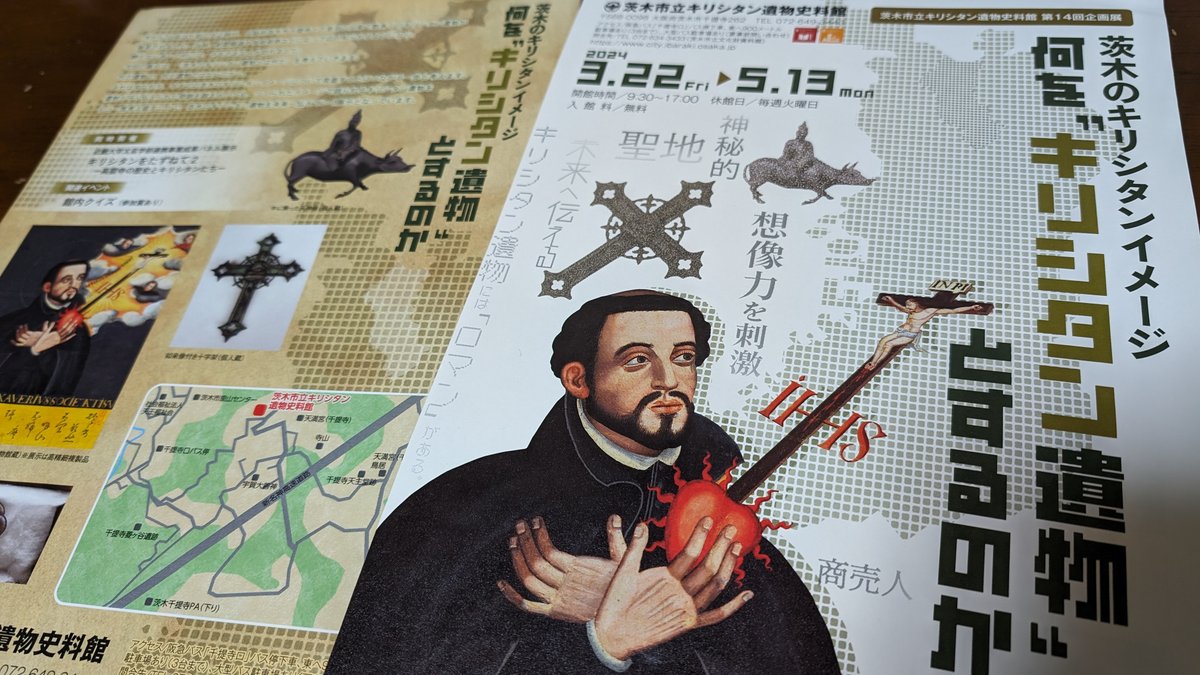

いばらきの歴史を探ろう!

茨木市立文化財資料館では、配布用・カラーの冊子がおいてあります。

◆いばらきの歴史を探ろう!◆

㊨古代編

小学生用のテキストでしょうか。堅苦しくないマンガ形式です。

これは楽しい。時代ごとに、わかれているのもいいですね。

全編カラーA5版・各15ページ。

時代をわけて4部あります。

写真・イラスト・案内役のキャラクターも登場し、話しコトバで解説してくれます。

摂津国の島下郡

(せっつのくに の しましものこおり)

登場するイケメンのキャラクターが、いまどきです。茨木にゆかりのある名前の男の子や女の子。

「ひがしならくん」

名前の由来の東奈良遺跡は、茨木で一番古い土器、銅鐸や勾玉が作られていました。

こんな楽しいテキストだと、まわりのお友だちと、ついおしゃべりしていまいそうです。

◆お願い【ほかの見学者に迷惑のかからないように静かにご覧ください】と書かれています。

マナーと思いやりを、たいせつに。

銅鐸(どうたく)のつくりかた

1階は、茨木市で出土した石器・土器・銅鐸(どうたく)・生活の道具などの展示です。

銅鐸といえば、うすい釣鐘のようなカタチ。置き物ではなく祭礼で打ち鳴らし楽器のように音を出していたのです。

銅鐸のなかは空洞。外から銅鐸をたたくのではありません。銅鐸のなかは空洞になっています。

内側に棒をつり下げ音を鳴らすしくみでした。

鈴のような感じですね。

茨木市・東奈良遺跡で銅鐸をつくる道具、鋳型が、完全なかたちで発見されました。

石でできた鋳型。石の銅鐸製造器。

これはとても珍しいものです。

銅鐸がつくられたのは弥生時代。

文字もなくコトバも乏しい時代。

音を鳴らすことで伝える。

生きるだけで精一杯の時代に、お祈りの道具をつくり五穀豊穣を願っていた。

また感謝もしていたのですね。

きっと特別な想いがあったのでしょう。

銅鐸の素材は青銅。どのように製造していたのでしょうか。

銅鐸の型・鋳型は、リンゴをたてに切ったみたいに半分にパカッと、分かれます。

中をくり抜いて、スキマをつくります。

スキマに中子(なかご)をいれます。

鋳型と中子のあいだに、熱した青銅を流し込みます。そして固まったら中子をはずします。

それで、銅鐸がいくつも生産できたのですね。渡来人が鋳鉄の技術をつたえました。

たしか奈良の大仏さまも、二重の壁のあいだに銅を流しこんでつくりました。下から上に何年もかかって積み上げ、最後に型を外しました。

茨木市の東奈良遺跡で、銅鐸をたくさんつくってリハーサル。

そして後年、技術の集大成として奈良の大仏さまにつながった。

ぐうぜんにも「奈良」つながり。

「ナラ」は韓国語で「クニ」。

クニというコトバ・概念も、そのころ生まれたのでしょうか。

渡来人も鋳鉄技術を伝えるだけではなく、茨木市で定住したのでしょううね。クニを想いながら……。

また妄想が入ってしまいました。

「ミライ」という言葉は、いつからつかわれ始めたのでしょう。

ミライを見つめる目で銅鐸をつくり、打ち鳴らしていたのでしょうね。

そして銅鐸だけではなく、青銅器・ガラス製品もつくっていました。

茨木市は最先端の工場だったのです。

もうこんな時間。

銅鐸だけで終わっていました。

あたらしい発見。

やっぱり地域の歴史資料館は、おもしろいです。

また、おでかけ。

また次の機会に。

中世・近世へと歴史はつづく。

ミライを見つめる目は。

「たてもの」の日

いつも こころに うるおいを

水分補給もわすれずに。

さいごまでお読みくださり

ありがとうございます。