新型コロナ:感染症対策は危機管理上重大な局面に

◎Covid-19 新型コロナの感染症対策は危機管理という観点から検討すべき事項です。社会という「集団」を単位にした問題だからです。この点で、ガンや高血圧など個人で終始する病気と異なります。次に集団単位という観点で、「感染」と「運ぶ」とを区別しなければなりません。新型コロナはたとえばペストなどと異なり、「ヒト」が運び、「ヒトからヒトへ」感染する感染症だからです。

2週間程度のタイムラグ

新型コロナはとても厄介で怖い感染症です。

・潜伏期間にある感染者からも感染が起きる(発症前の人からの感染が約半分)

・しかも発症直前の感染力が最高(発症の2.3日前からウイルス排出が増え始め、0.7日前に一番高くなる)

・感染期間と感染力

https://cdn-natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/web/19/050800015/051100003/fig2-1.jpg

(新型コロナの厄介さと怖さを知る:2つの致命割合CFRとIFRとは https://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/web/19/050800015/051100003/ )

つまり、感染者が無自覚のママ、ウイルスを他人に移してしまう。それも移る力が無自覚の期間ほど高い、のです。

目の前でゴホンゴホンと咳をしている(=発症している)ヒトからももちろん、普通に平気な顔をしている人と会食をし、楽しくおしゃべりをしていても、その相手が感染者であれば飛沫感染する可能性があります。

また感染症対応策についても難しさが横たわっています。

個人の行動変容(手指衛生/social distancing/マスク)と「感染」と「運ぶ」についての国や自治体の政策の発動タイミングが遅れがちになる厄介さがあります。

ウイルスに感染して発症するまでの期間は4、5日、人によって長ければ2週間たってから、です。政府が陽性判明後の「隔離期間」を2週間とし、その後の検査で陰性判定となれば自宅に帰れる、としているのはこのせいです。

たいていの場合、検査は体温が高いなど発症してから行われます。だからウイルスが体内に入った日と検査結果で感染が判明する日の間にはどうしても4、5日から2週間のタイムラグが、生じてしまいます。

つまり、「新規感染者」が増え始めてから対応しても遅い(感染拡大から重篤化、死者増大を止められない)可能性が高いのです。感染拡大から重篤化、死者増大といった現象を止めようとするなら、早め早めに個人の行動変容と「感染」と「運ぶ」についての国や自治体の政策を発動しなければなりません。

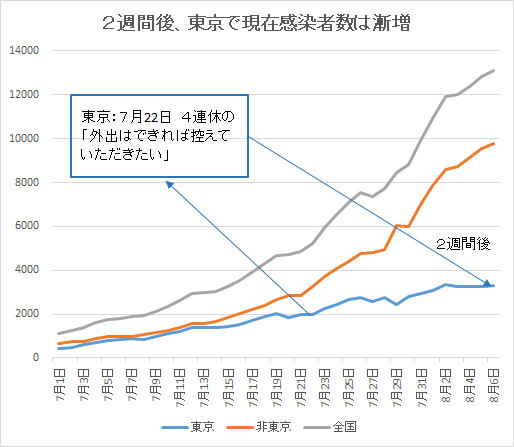

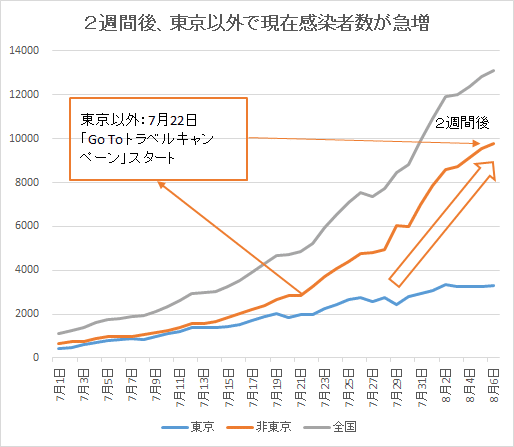

たとえば8月6日の「新規感染者数」の増加現象は、その2週間前の7月23日から始まった四連休のころの行動変容、施策の結果です。

いまただちに、その数値から判断して対応策を打ったとして、その効果は8月6日から数えて2週間後、8月20日あたりに「新規感染者数」の減少として表れる可能性があるにすぎません。その途中の期間の感染拡大を止めることを、「今日の対応策」実施で成し遂げることはできないのです。

「2週間程度のタイムラグ」という厄介さが、新型コロナにはあります。

四連休のころの行動変容、施策を判定する発表会

8月6日の「新規感染者数」の増加現象は、その2週間前の7月23日から始まった四連休のころの行動変容、施策の結果です。

実はその7月23日から始まった四連休のころの行動変容、施策を判定する発表会が、8月6日ありました。

8月6日、新型コロナウイルス対策について厚生労働省に助言する専門家の会合が開かれ、地域ごとの「実効再生産数」が報告されました。

首都圏(東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木)は1.1、

関西圏(大阪、兵庫、京都、奈良)は1.5、

中京圏(愛知、岐阜、三重)は2.0、

九州北部(福岡、佐賀)は2.1

沖縄は3.2

(県内の実効再生産数3.2 全国で突出 感染拡大(琉球新報)https://topics.smt.docomo.ne.jp/article/ryukyu/region/ryukyu-20200807053000

新型コロナ 厚労省専門家会合 一部で感染急速拡大 憂慮と評価 NHKニュース https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200806/k10012555331000.html )

「実効再生産数」は「通信簿」に相当する数値です。

基本再生産数は感染症からみた感染力、つまりある感染者が、その感染症の免疫をまったくもたない人の集団に入ったとき、「感染力を失うまでに平均で何人を直接感染させうるか」を表わす。

これに対し、実効再生産数は感染症に立ち向かうわれわれの努力の「通信簿」のような計数。手洗いやうがい、人々の接触削減(social distancing)といった対策が取られた結果、「1人の感染者が実際に直接感染させる人数」のこと。

(日本の第一波はピークを過ぎている 専門家会議の資料からは | ちえのたね|詩想舎 https://bit.ly/3a2OX2z )

第一波をしのいだ後、7月以降の局面における感染症対応は、地域によりタイミングの差があり、それが「実効再生産数」に現れたといえます。

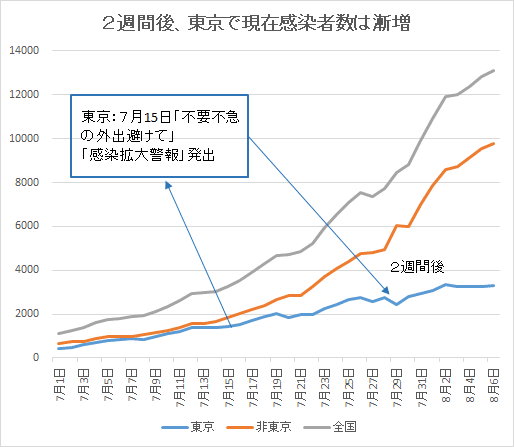

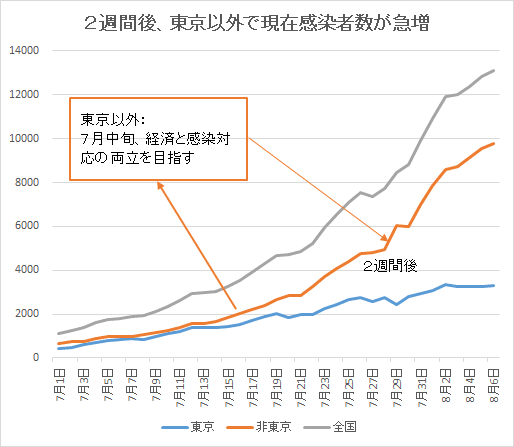

東京と東京以外の自治体の比較 現在感染者数ベース

「2週間程度のタイムラグ」という厄介さを乗り越え、早め早めに手を打った地域とそれ以外の地域の差を「現在感染者数」で検証してみましょう。

医療体制の逼迫状況との関係を把握するには、フローデータである「新規」より、ストックデータである「現在感染者数」のほうが合理的です。

現在感染者数 = 累計感染者数 - 回復者(退院)数 - 死亡者数

(東京都民のための【新型コロナ|5つの指標】 | ちえのたね|詩想舎 https://society-zero.com/chienotane/archives/8773 )

7月中旬から2週間後

東京都の「7月9日以降の200人越え四日連続」を受け小池都知事は「現在の状況は『感染拡大警報』を発すべき状況」とし、「都外への不要不急の外出を避けて」と要望。

他方、周辺の神奈川、千葉や近畿の大阪、京都などはむしろ、経済と感染対応とのバランスの重要性を訴えていました。

その2週間後の結果が下記折れ線フラフです。

・2週間後 東京 7月29日

・2週間後 東京以外 7月29日

7月四連休から2週間後

7月22日、政府の「Go To トラベルキャンペーン」がスタートする際、東京は除外されました。かつ、都知事は四連休の「外出はできれば控えていただきたい」と呼びかけていました。

他方東京都以外は大きく、経済再開へ舵を切りました。

その2週間後の結果が下記折れ線フラフです。

・2週間後 東京 8月6日

・2週間後 東京以外 8月6日

どうでしょうか。感染拡大から重篤化、死者増大といった現象を止めようとするなら、早め早めに対策を講じなければなりませんが、そろそろそのタイミングではないでしょうか。

以下続きは、下記URLからどうぞ。

https://bit.ly/30yNHkD