2025年の改正建築基準法のN値計算法 その2 改正前のN値計算の弱点

前回、簡単に改正前(現時点)のN値計算について説明しました。その内容説明に行く前に、改正するならなぜ現時点での方法がまずいのか説明します。

↑その1から読みたい方はこちら

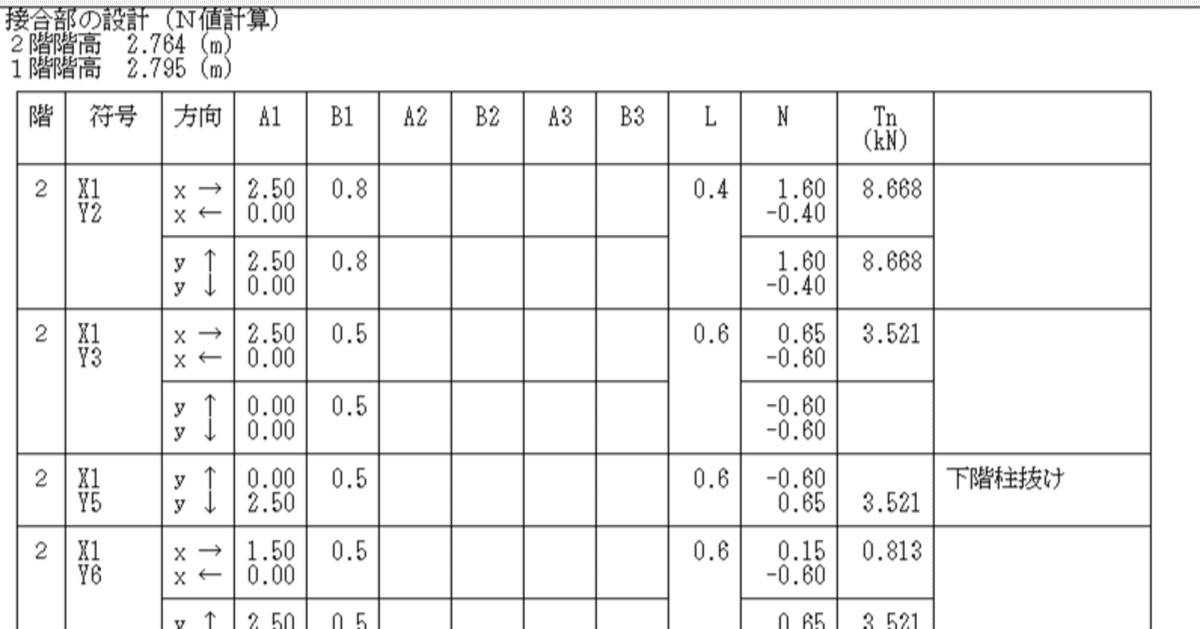

説明した通り、現在のN値計算は階の標準高さを2.7mと定めています。これは厳密にいうと横架材の上端間の距離です。現在の建物に比べ低いと思いませんか?

木造住宅の柱頭柱脚の金物の算定は高さに密接に関係があります。建築士ならモーメントを考えていただければわかりやすいのですが、高さが高いほど、柱脚にかかる軸力が大きくなります。2.7mと5.4mなら2倍違います。しかし現在のN値計算は2.7mとして算出しているため、階高が高い建物だと不利になっていくのです。

そこで2025年の改正では、N値計算の方法で、階の高さ(横架材天端間距離)に応じて補正することになったのです。

※2024年9月の審査マニュアルで、2.7m以上は補正が必須と明記されました。しかし11月のICBAの資料によると2.7~3.2は補正を必要せず、補正が必要なのは横架材間天端間高さ3.2mを超えるものとなります。国が今後どのようなアナウンスをするか?要注意です。

しかし、従来の計算方法と大きく変えないためにN値自体は変更せず、2.7mに比べてどれくらいの比率で高いのか?低いのか?を計算してその割合を乗ずることになりました。これなら現在広く知られているN値を変更せずに高さに応じた金物を算出できます。

また、従来の壁倍率5倍から7倍まで上限が引き上げられたことにより、N値の算出についても、定義付けが改めて必要になりました。従来のN値計算は、壁倍率の上限である5倍で行ったり、足し算で5倍を超えた場合、N値計算だけはその値で計算したり、さまざまな方法がまかり通っていました。そこで今回は、N値計算の上限を5倍というものを撤廃しました。また新たに加えられた準耐力壁等の倍率は準耐力壁等の壁倍率の上限が1.5倍を超えない限り、0としてN値計算を行えるということが明記されるなど、整理が行われました。よって、今後は、更に大きな金物が必要になるケースが増えると言えます。

高さの考慮と、倍率の整理で、従来よりも正確かつ必要な金物の算出ができるようになりました。従来の方式に慣れている方は注意が必要です。

次回はこちら

いいなと思ったら応援しよう!