~レビュー記事~GOTALのチェーンルブ・ディグリーザーを使ってみた

GOTALさんよりチェーンルブのサンプルを送っていただいたので今回はそのレビューを書いていきます。

はじめに

事の始まりは私の以下のツイート

美しい朝日を見ながら今日もまた外れたタイコを戻す作業。

— しろ (@SHlRO_GOGO) January 1, 2025

変速周りの凍結対策をしてこなかったのが反省点ですね。

ついでにチェーンオイルもつけてみたけど零下20だと完全にグリスの硬さになってる💦

マイナス2桁でも柔らかいチェーンオイルは何がいいんだろうか? pic.twitter.com/RB2NgF5Hto

この時はちょうど年末年始で私は年越し納沙布岬で冬の北海道をツーリングしていました。時には氷点下20度を下回ることもある中走っていたのですが、そんな中で持参していたフィニッシュラインのウエットルブが完全に冷えて固まってしまったのでした。そんなことがあるのかと驚きつつ先ほどのツイートをしたのですが、その投稿にとあるリプライを頂きました。

お世話になります。GOTALと申します。小さな自転車ケミカル屋を営んでおります。よろしかったらサンプルをお送りいたします。ぜひ試していただきたいです。

— GOTAL-TOKYO (@gotal_tokyo) January 2, 2025

なんと自転車のチェーンルブを製造している「GOTAL-TOKYO」さんから「サンプルをぜひ使ってみないか?」というものでした。大変恐縮ですが、実はこの時はGOTAL-TOKYOという会社を知りませんでした。

ツーリングが終わり、GOTALさんの投稿やレビューを見ていたのですが、なかなか興味深い内容が多く一度使ってみたいと思いサンプルを送ってもらうことになりました。

今回レビューをするうえでGOTALさんからは忖度なく書いて大丈夫とのことだったので、私が思ったことをそのままに書いていきます。

今回頂いたものの概要

チェーンルブ3種類(2663、4663、7663)を各2本、チェーンディグリーザーの素3回分、チェーン洗浄用のシリコンバッグ、バイククリーナーの素を頂きました。

使用方法と特徴

チェーンディグリーザーとチェーンルブ3種類の使用方法と特徴を説明します。GOTALさん曰く、チェーンルブの性能を最大限発揮させるには”チェーンディグリーザーの素を使用してしっかり洗浄する”ことが必要です。私はいつもペイントうすめ液を使って洗浄しているのですが、それでは洗浄が不十分なことが判明したのでそれについては後程詳しく説明します。

チェーンディグリーザーの素

こちらがチェーンディグリーザーの素です。見た目は真っ白な粉状の衣類用洗剤のようです。

使用方法はシリコンバッグに250㏄の熱湯を入れて付属スプーン1杯分の洗浄剤を投入

↓

チェーンを入れて軽く振って洗浄剤を溶かし蓋をせずに2分放置

↓

蓋を閉めてガチャガチャ&もむようにして長めに洗浄

↓

水を入れ替えて水が透明になるまで繰り返し洗浄

↓

ドライヤーにて乾燥

というような流れです。2回洗浄剤を使うとしっかり汚れが落ちて効果的とのこと。

使った溶剤自体は鉄粉を除去したうえで排水溝に流しても良いのでだいぶ廃棄の手間が省けます。ペイントうすめ液を使っていた時は牛乳パックに新聞紙を入れて染みこまして燃えるごみとして捨てていました。

個人的に思ったのは溶かした溶剤には触らないほうが良いということ。もちろん注意書きには人体に害があると書いてあるのですが、触ると皮膚が溶けているかのようにぬるぬるした感触になります。アルカリ性の溶剤なのでニトリル手袋などを付けて作業することをお勧めします。

チェーンルブ各種

今回頂いたサンプルは2663、4663、7663の3種類です。GOTALさんには5種類のチェーンルブが存在し、もう2つはトラック競技に適した1915、ロードレースをターゲットにした2915というものがあります。

今回私が頂いたものは

300kmまでの走行に適した2663、

500kmまでの走行に適した4663、

500km以上の走行に適した7663です。

潤滑性能だと7663→4663→2663の順に上がっていき、耐久性は2663→4663→7663の順に上がっていきます。

GOTALさんによるとチェーンディグリーザーの素での洗浄とチェーンルブの組み合わせだと、チェーンの寿命は一般的なチェーンルブの使用時に比べて倍くらいに伸びるとのこと。チェーンの寿命に関しては長期間走ってみないと分からないのでまた追記にて感想を書いていこうと思います。

チェーンルブの冷凍テスト

そして今回私が一番気になっていたことであるチェーンルブの耐寒性についてです。北海道を走っていた際はフィニッシュラインのウエットルブ(緑色のやつ)を使用していましたが、-20度では完全にグリスのようになってしまいました。この経験から寒冷地を走る際に適したチェーンルブは何かないだろうかと思っていたのでした。GOTALさんが私にサンプルを送ってくださる前に冷凍庫にてテストしてくださり、-14度では何も問題なかったとのこと。私も今まで使っていたチェーンルブも含めて冷凍試験をすることにしました。

ボトルごと冷凍庫に入れて放置したのち、バットに液滴をたらしてどれだけ粘性が上がっているかを目検で確認しました。固まってるか固まっていないかだけを確認するといういたってシンプルなテストですが、チェーンルブに関しては常温だろうと低温だろうと同じ粘性をキープした製品が低温環境においても潤滑性能が落ちないのではないかという持論の元でテストを行いました。

今回テストしたチェーンルブはフィニッシュラインのウエットルブ、AZのB1-001、B1-002、BIcS-001、GOTALさんの2663、4663、7663です。

ちなみに写真に写ってるGARMINは無線接続できる温度計で冷凍庫をあけずに内部の温度が分かるようにしました。私の家の冷凍庫だと多少の温度変化はあるものの最低-21度くらいまでは下がりました。

冷凍テストの結果

一晩冷凍させた後すべてのルブの液滴をたらして確認してみました。以下の写真は常温時に比べて明らかに粘性が上がったチェーンルブです。

初めにAZのB1-001です。こちらは写真でも分かる通りしっかり粘性が上がっていました。常温だとそれなりにさらさらした製品ですが、寒冷地では粘性が上がり本来の潤滑性能を発揮できない可能性があります。

次に同じくAZのb1-002です。こちらは増粘剤を配合した高防水タイプを唄うチェーンルブです。常温でもかなり粘り気が強く、納豆のように糸を引くくらいには粘性が高いです。冷凍させるとさらに粘性が上がっているように感じます。このチェーンルブは雨天ライドように買ったのですが、糸を引くのが気に入らず数回使ってお蔵入りしていました。

そしてこちらが冬北海道ツーリングでも使用したフィニッシュラインのウエットルブです。写真からわかるようにボトルの口先で固まっています。このチェーンルブは寒冷地には全く不向きであることが実際に冬北海道で使用して分かっています。夏場はずっとこれを使用していたので冬も継続して使っていました。

GOTALさんのチェーンルブは一切固まると言ったことはなく、常温時と変わらずに液滴を落とせました。2663の写真を表示していますが、ほかの4663、7663に関しても常温時と何も変化はありませんでした。寒冷地でも粘度が上がらないので潤滑性能は落ちないだろうと思われます。

使用感

実際にチェーンディグリーザーの素とチェーンルブを使用した感想をまとめていきます。

ただ最初に断っておきたいことは、私はそこまで自転車を漕ぐ感覚に敏感ではないということです。実際の例で言うとチューブレスタイヤとクリンチャータイヤで走行した感覚にそこまで差異を感じないレベルです。空気圧を下げたクリンチャータイヤを「これはチューブレスタイヤです」と言って渡されてもおそらく「やっぱりチューブレスタイヤは乗り心地が良いね」などと笑顔で返答してしまうと思います。全くメンテをしていないチェーンと洗浄したてのチェーンの漕ぐ感触の違いくらいは分かりますが、基本的には鈍感な部類だと思ってもらえれば幸いです。

チェーンディグリーザー

まずはチェーンディグリーザーの素を使った感想から書いていきます。使用方法は先ほど紹介したので省略しますが、チェーンディグリーザーの素を使って洗浄して脱脂することでチェーンルブを塗布した際に最大限チェーンルブの性能を発揮できるとのことなので、チェーンの洗浄はしっかりやっておきましょう。

また、新品のチェーンを洗浄する場合はチェーンディグリーザーで洗浄する前に”シリコンバッグに食用油とチェーンを入れ、鍋で湯煎してグリスを溶かす”とより効果的だとGOTALさんに教えていただきました。

少し手間がかかりますが、こうすることで初期状態で付いてるグリスが落ちてチェーンルブがしみこみやすくなる、ということです。

この湯煎自体も5分間振って揉むと良いとのことですが、しっかり食用油をチェーンに浸透させるために10分間ほど湯煎を行いました。

その後食用油をふき取りチェーンディグリーザーの素を溶かしたお湯で洗浄していきます。

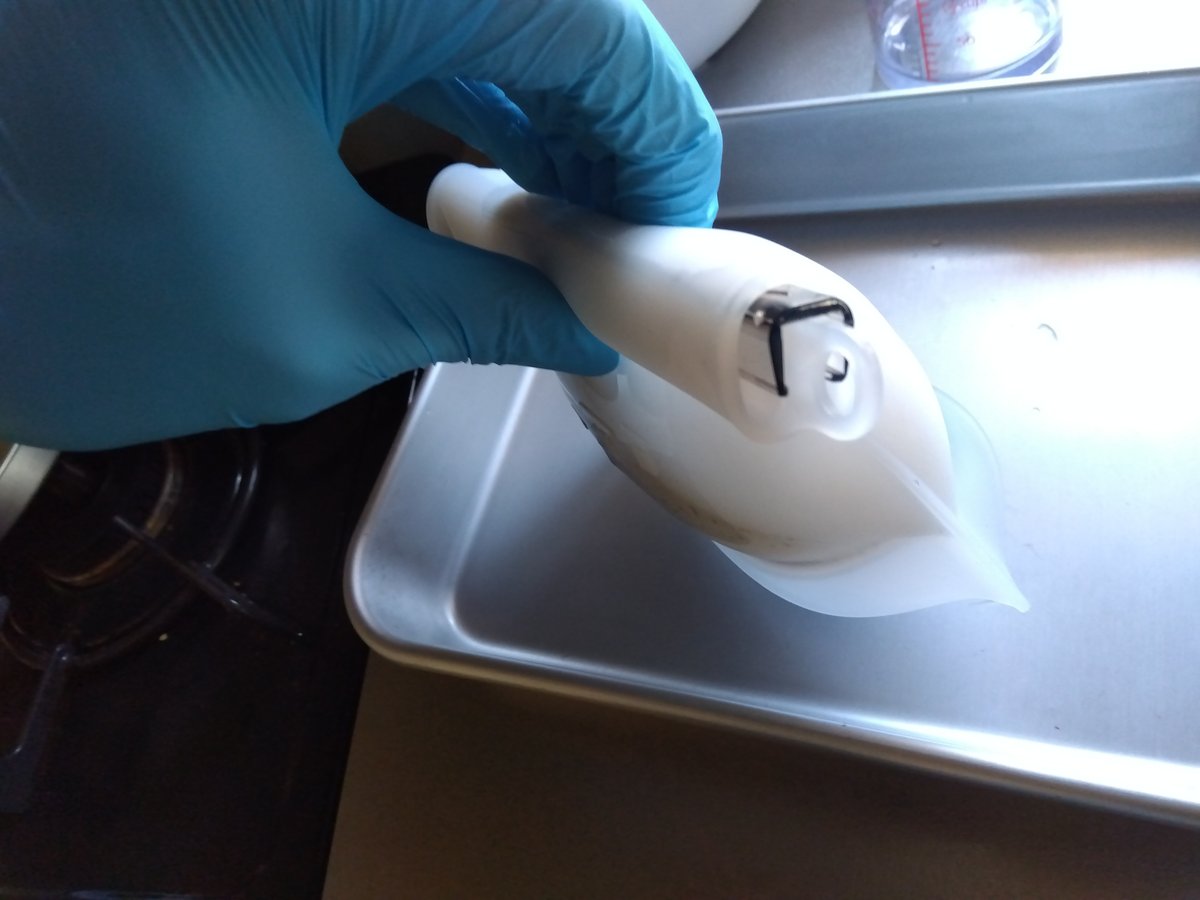

シリコンバッグで振る際に気を付けることは、そのまま激しく振ると溶剤が漏れてしまうため、上の写真のように口の部分を丸めた状態で振ってあげるのがおすすめです。その後お湯で洗浄です。お湯の色が濁らなくなるまでシリコンバッグで何回か繰り返し洗っていきました。

お湯の洗浄が終わったら乾燥させます。乾燥にはドライヤーを使います。

以上でチェーンディグリーザーの素を使用した洗浄は終わりです。このチェーンディグリーザーはチェーンについている油分を薄めるのではなく分解するため、ペイントうすめ液での洗浄に比べてチェーンの隅々まで汚れを落とすことができるのは魅力的です。また匂いが全くしないのも良いですね。

チェーンルブの感想

いよいよチェーンルブを使用した感想です。GOTALさんのチェーンルブを使用して走って距離はまだ500kmほどです。1回の走行距離も長くて80kmほどしか走っていないため、長距離を走ってみての感想は追記という形で書いていければと思っています。

使用した環境は長野県内の雪ライドがメインです。

しんしんと雪が降る中走ったり…

塩カルまみれの路面を走ったり。

低温に加えて水分と塩カルによるダメージを受けやすい環境を走っていました。

以上のことを踏まえてGOTALさんのチェーンルブの感想を。

最初に漕ぎ出して思ったことは「ドライブトレインの音がしない」ということ。今まで使っていた他社のチェーンルブはどれも漕いでいる間「シャリシャリ」とチェーンの音がしたのですがそれがGOTALさんのチェーンルブではかなり静かになっています。チェーンの抵抗が少なくなったということでしょう。また変速が明らかにスムーズになりました。変速時のストレスが減ったのと同時に、変速時にトルクをかけながら雑にシフトチェンジしてもちゃんとスパスパ変速が決まってくれます。これには驚きました。これらの事はGOTALさんの3種類すべてのチェーンルブに当てはまりました。長距離での走行がまだできていないのですが、この性能がずっと続いてくれたらロングライドでも重宝しそうです。

また雪ライドする中で他社のチェーンルブとは潤滑性能の持続する時間が違うことが分かりました。降雪時に何時間もライドするとドライブトレインは以下の写真のように雪まみれになります。

しかも路面から巻き上げた雪の場合、融雪剤である塩化カルシウムを含んでおり、これがチェーンルブやチェーンの寿命を著しく縮めます。

いままで使っていたAZやフィニッシュラインのチェーンルブはどうしてもライド後半になってくるとチェーンオイルが流れ落ちてしまい、駆動系の摩擦抵抗が上がってしまう感触がありました。今までは雪ライドではそれが普通だと思って走っていたのですが、GOTALさんのチェーンルブの場合は最後まで潤滑性が持続してくれました。これはチェーンディグリーザーの効果もあるのかもしれませんが、1日このような環境を走る分には十分な性能です。

ただ帰宅してそのまま放置しているとチェーンに錆が出てしまうこともありました。こちらのチェーンルブがいくら耐久性が高いと言っても多少は落ちてしまっていますし、塩カルは本当に一瞬で鉄を錆びさせてしまうので走行後のチェーンのメンテナンスは怠らないようにしましょう。私は水気をふき取ったのち、GOTALさんのチェーンルブを再び塗布することで錆を防いでいます。

自分なりに工夫してみた

さて、上記のチェーンディグリーザーの使い方はGOTALさんの推奨だったわけですが、少し自分の都合がいいように手を加えてみたのでそちらも少し紹介したいと思います。この方法は決して推奨されたやり方ではないと思うのでご了承ください。

チェーン洗浄について

まず、新品のチェーンを使う際には食用油と一緒に湯煎すると良いとのことでしたが、グリスを薄めることが目的なのであれば恐らくペイントうすめ液でも同じ効果が得られるはず。そして私の家には食用油よりもペイントうすめ液のほうが多かったので、従来のようにペイントうすめ液で洗浄したのちにチェーンディグリーザーの素を使ってチェーンを洗浄することにしました。ペイントうすめ液を使って汚れの粗取りを行い、チェーンディグリーザーの素を使って仕上げをする、というイメージです。

ただこれから洗浄するチェーンは新品ではなく一度雪ライドで使ったチェーンです。

いままで行っていた方法が上記の写真です。ペドロスのチェーン洗浄機とペイントうすめ液を用いてチェーンを洗浄します。

チェーン洗浄機の底にはネオジム磁石を設置して鉄粉を効率よく回収できるように工夫しています。

そしてペイントうすめ液で洗浄したチェーンがこちら。見た感じとてもきれいになっています。今までならこれで終わりにしてましたが、ここからチェーンディグリーザーの素を用いて洗浄していきます。

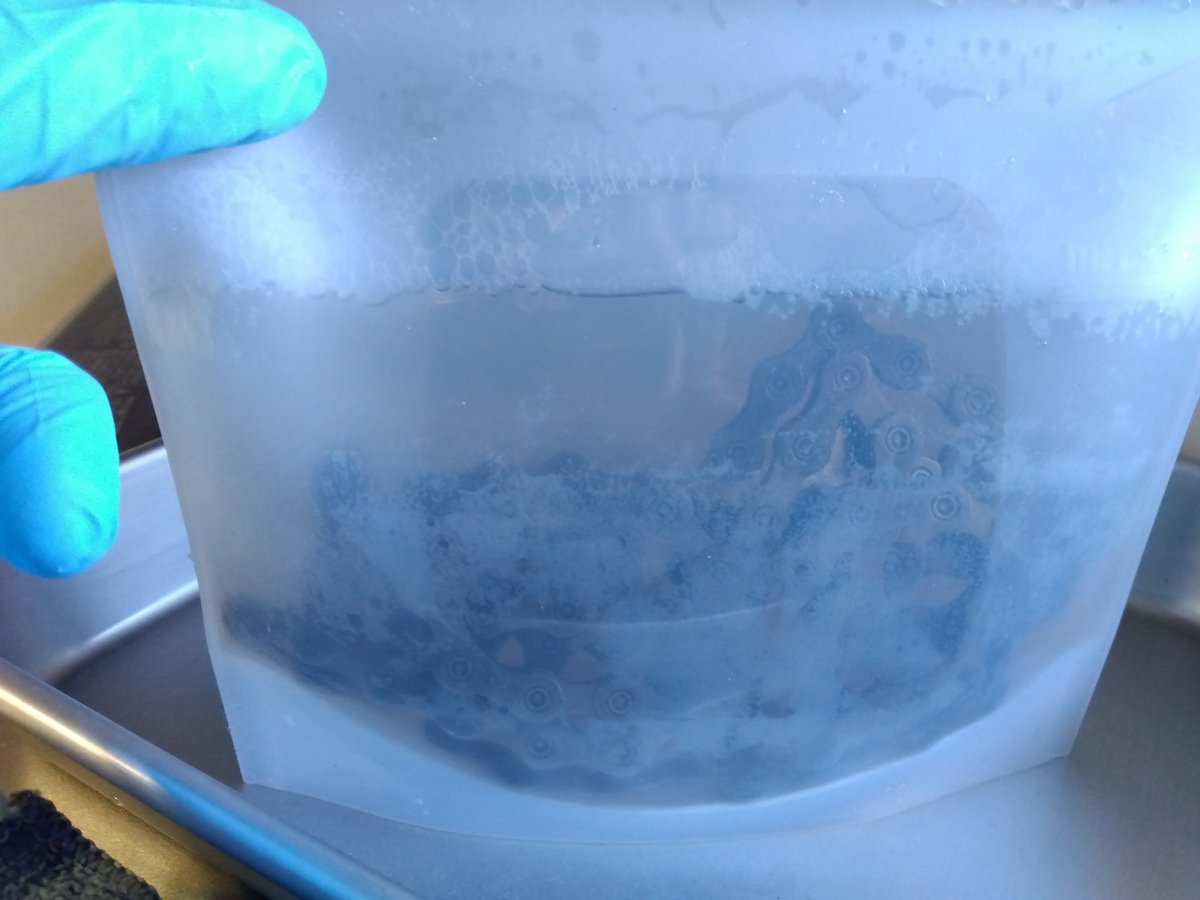

GOTALさんのチェーンディグリーザーでチェーン洗浄。

— しろ (@SHlRO_GOGO) January 19, 2025

今回はいつも通りのやり方でペイント薄め液で綺麗に洗浄したあとに、ディグリーザーの元を使って再び洗浄。

驚いたことに綺麗だと思っていたチェーンから汚れが沢山出てきた。

ペイント薄め液でも取り切れない汚れがこんなにあるとは…! pic.twitter.com/ngowGj0esn

そしてチェーンディグリーザーの素で洗浄した結果が上記のツイートです。

なんと溶剤が真っ黒になっていました。このツイートに対してGOTALさんが引用にて教えてくれました。

ペイント薄め液も有機溶剤の一種ですが、有機溶剤はチェーンルブを薄めて洗浄します。アルカリ系は分解です。有機溶剤もアルカリも洗浄する物質によって得意不得意があります。その為数種類のアルカリ剤を配合して複合的に洗浄出来るように作っています。 https://t.co/ToaiFfodx6

— GOTAL-TOKYO (@gotal_tokyo) January 19, 2025

なるほど、ペイントうすめ液は汚れを希釈、それに対してチェーンディグリーザーの素は汚れを分解する、ということだそうです。つまり私がペイントうすめ液で綺麗にしたと思っていたチェーンには実は薄めた汚れが付着した状態だったということです。これには目から鱗でした。

チェーンの乾燥方法について

次にチェーンの乾燥方法についてです。GOTALさんの推奨のやり方はドライヤーですが、ドライヤーだと時間がかかってしまってもう少し時短できないものかと思っていました。そこでふと「トースターを使ってみるのはどうか?」と思いつきました。そこで早速GOTALさんに問い合わせてみると「チェーンが焼きなまし状態になりチェーンの強度を落とす可能性がある」とのこと。なるほど、焼きなまし…。大学時代に聞いたことのある言葉でした。焼きなましとは金属をある温度に加熱してゆっくりと冷却する熱処理で、金属の結晶組織を均一化して軟らかくする目的で行われます。ただ焼きなましが起こる温度は500~700度ほどでそれに対して一般的なトースターの温度は1000wでせいぜい200度前後。焼きなましは起きないと予想して思い切ってトースターで乾燥させてみました。

私のトースターは上下にヒーターが付いているのですが乾燥させるときは下部のヒーターのみが付くモードにして5分間加熱します。トースターを使うことでドライヤーを使う場合に比べてだいぶ手を抜くことができました。

最後に

以上、GOTALさんのチェーンディグリーザーの素とチェーンルブを使った感想になります。雪ライドでの使用をメインに感想を書かせてもらいましたが、これまで使ってきたチェーンルブに比べて滑らかで変速が非常にスムーズな良いチェーンルブでした。またチェーンディグリーザーの素が非常に興味深くチェーン洗浄の重要性を再認識させられるきっかけになりました。これから暖かくなりロングライドのシーズンになってきますが引き続きGOTALさんのチェーンルブを使用していこうと思います。今回は貴重な体験をさせていただき本当にありがとうございました。

ここまでお読みいただきどうもありがとうございます。