「白金酒造の奇跡の水」~美味しさの秘訣ここにあり~

こんにちは、蔵人です!

和っていいはなしも今回で20回目となりました。

時間はかかっていますが、20回に到達できたことはうれしい限りです。

…と同時にネタを発掘するのがなかなか大変です。

さて、今回は焼酎造りにおいてとても重要な「水」

白金酒造の美味しさの秘訣の1つをちょっとお話ししましょう。

鹿児島は全国的にもミネラルウォーターの生産が盛んな地域です。

「温泉水」「超軟水」「天然ミネラルをたっぷり含む水」

など謳い文句も様々です。

手つかずの自然も多いので採水もしやすいんでしょうね。

鹿児島県本土は多くの火山があり大昔の大噴火によって火砕流が堆積した土壌(シラス)が多く、台地(シラス台地)を形成しています。

白金酒造はそんなシラス台地である吉野台地の麓に位置していますが、

標高差が4~500mくらいあって蔵からは壁のように見えます。特に冬場、蔵にいると日が沈むのがとても早いんですが、

遠くから見るとピンポイントで山の日陰になっているのがよくわかり、

あ~そういうわけなのね。と反り立つ山の高さを実感します。

シラスは透水性が高く、降った雨水もすぐに浸みこみますが

地中深くでは巨大な水瓶のように雨水を溜め込んでいるんだそうです。

そんな状態なのでシラス台地の麓では

湧き水や井戸はめったに枯れることはないのだとか。

さらに雨水はゆっくりシラスの中を通っていく間にろ過されておいしい

きれいな水になるそうです。これも火山の恵みなんですね。

昔はこの井戸で仕込み水を汲んでいたそうです

白金酒造で使っている水は、以前は山手の方にある

「布引きの滝」からも引き込んでいましたが、

地表に出た水はいろいろと使いづらいということで

40年近く前、麓に井戸を掘り伏流水を使用しています。

白金酒造の水ってどんな水?

この水は鉄やマンガンなどの金属成分をほぼ含まず

(検出限界値未満)、焼酎造りにはとても適しています。

これは焼酎の原酒を薄める工程[割水(わりみず)]で、

おいしさの成分(脂肪酸)と金属がくっついて沈殿になってしまい、品質を変えてしまうからなんです。

この水は硬度が一ケタ台と驚愕の超軟水で弱アルカリ性という特徴的な水でして、

すこしトロっとした口当たりと、どことなく甘味を感じるまろやかな味わいです。

白金酒造らしいおいしさのポイントとなっていることは間違いありません。

井戸の近くにはかつて島津義弘の居城であった「平松城址」がありますが、

城を築くには水が確保できることが絶対条件のようでこの場所に井戸を掘った理由もそういった歴史の裏付けからなんだそうです。

水量があって質もよい水を掘り当てるのはかなり難易度が高いらしく、

先人の知恵に学んだ結果がこの水でした。

思わず「へぇ~」とうなってしまいます。

そう簡単に枯れることはないと思いますが、もう一度同じ水を掘れと言われても多分無理なんじゃないかなと思うくらいの良井戸ですね。

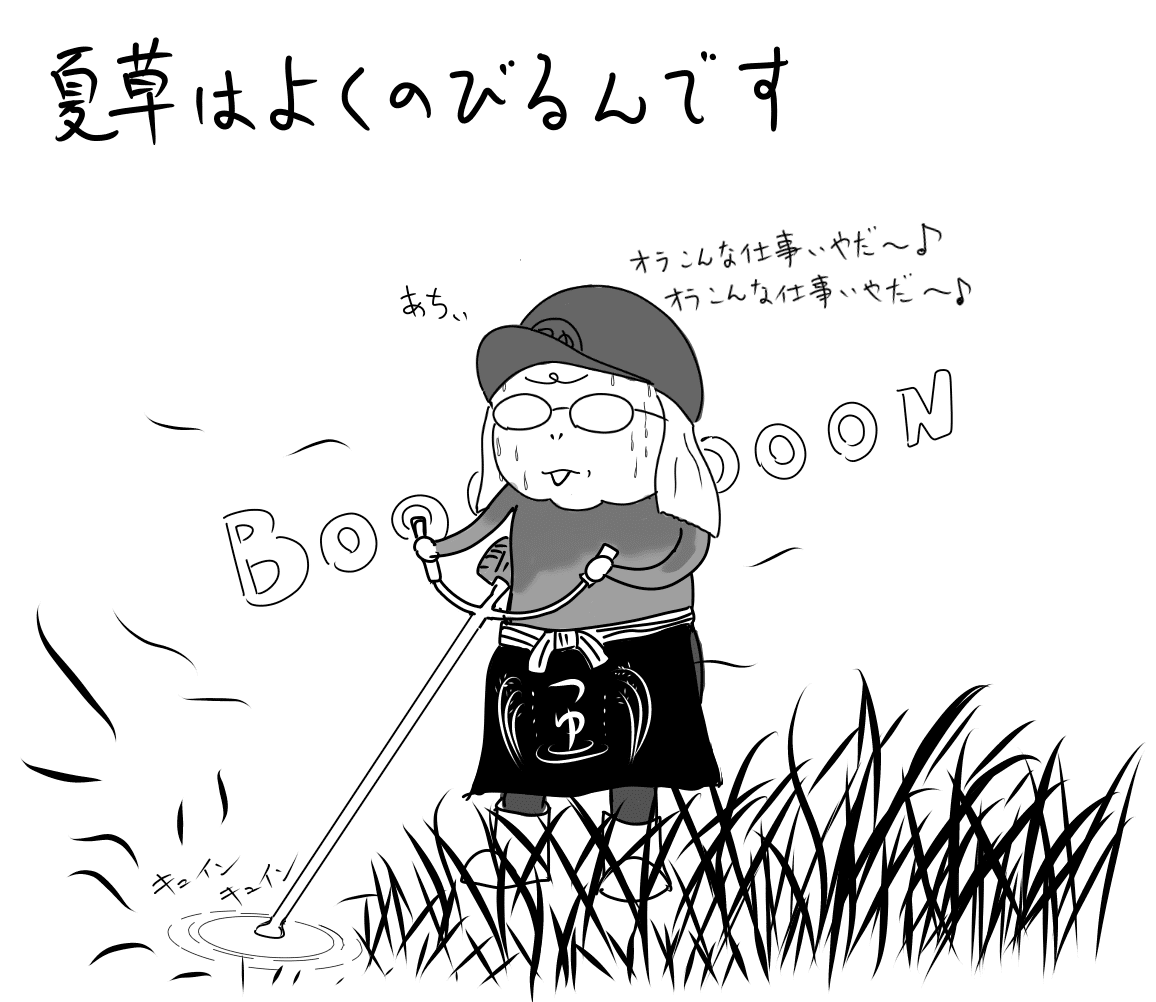

井戸のまわりには初夏から秋まで草がニョキニョキ生えます。

周辺の草刈りとか井戸管理もまた蔵人らの仕事。

いやぁ~あついわぁ~。

編集担当より

以前までは水はどれも大差ないのではと思っていましたが、知れば知るほど

焼酎の味わいの違いも分かるような気がします・・・

焼酎好きな方の中には、割る時の水にまでこだわる方もいるようで

「仕込み水がほしいんです」という方もいらっしゃいます。

【美味しいものは美味しい水があるところで生まれる】

なんて聞きますが本当にそうなんだな~と実感しました!

▼奇跡の仕込み水で造った白金酒造の焼酎はこちらから購入できます。

▼インスタでは思わず「うんうん」と言いたくなる「焼酎あるある」なども投稿しております!ぜひ、ご覧ください!!