これが旨さの秘訣!「手造り焼酎」

こんにちは、蔵人です

今日は、意外と知らない「手造り焼酎」の違いについてお話します。

白金酒造には、

「手造り焼酎石蔵」

という昔ながらの伝統的な製法で造る焼酎があります。

これを飲まずして白金酒造は知れぬぞ・・・

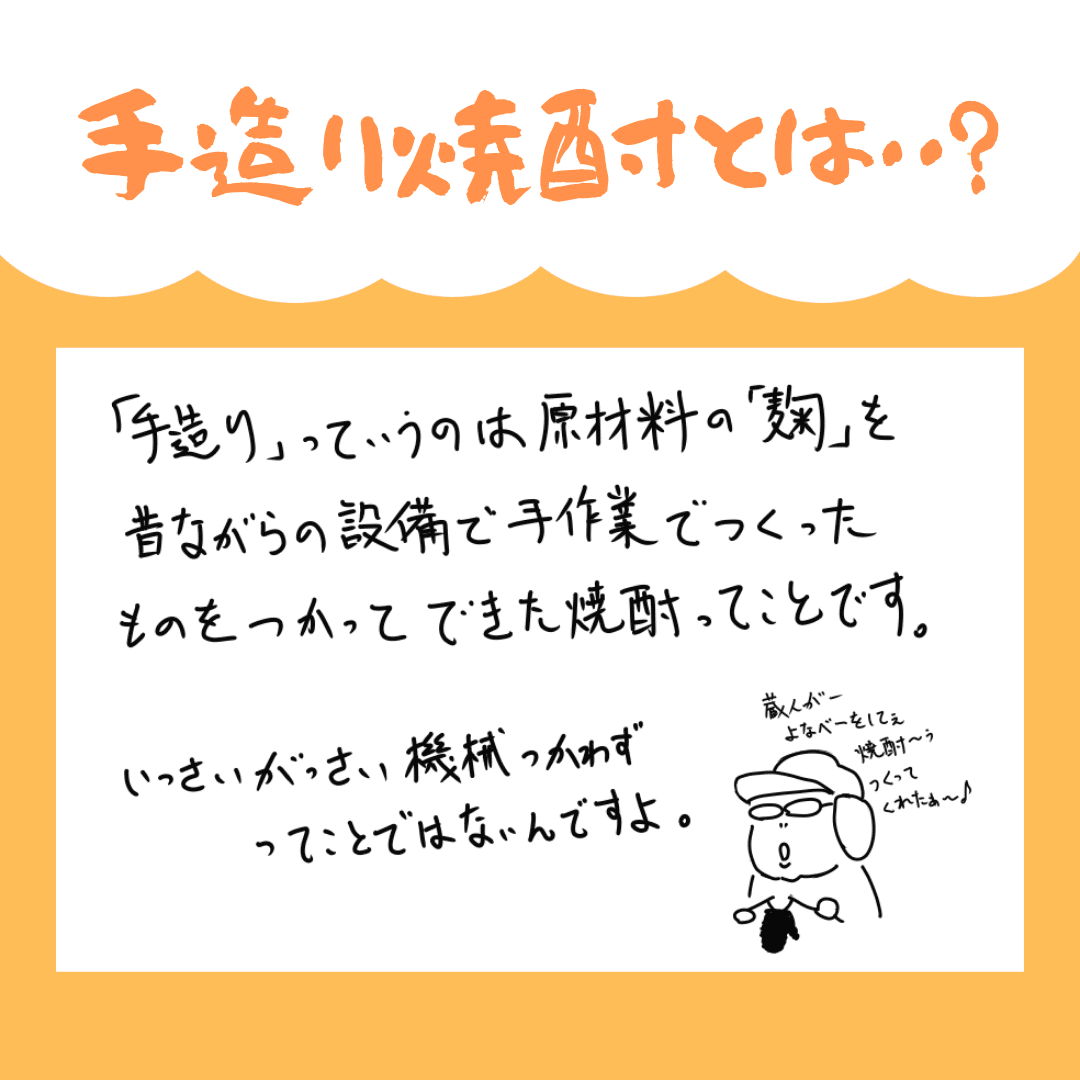

この「手造り」という言葉を聞くと

皆さんすべての作業を手作業で行っていると思われるようですが、

そうではないんです。…そんなことをしたら体力がもちません。

業界の定義としましては、

「自然換気」「保温」のできる麹室【こうじむろ…室屋(むろや)ともいいます】の中で、手入れ撹拌によってできた麹を使用してできた

焼酎のことを「手造り焼酎」といいます。

現代の焼酎蔵では大半が機械設備での麹造りをしていることから、昔ながらの手作業か、機械制御かを区別するための言葉となっています。

って思うかもしれませんが、ちゃんと定義があるんです!!

手造りの麹は甕などが並ぶ仕込場ではなく、室屋(むろや)といわれる特別な部屋で造ります。この工程がいかに重要かということが伝わってきます。

このイラストの光景がみれます!!きっと「あっ!」となるはず…

「室屋」は外観こそ土蔵ですが、

内側にはサウナ室のような板張りの部屋があり二重構造になっています。

天井裏には大きな空間があり、通気口で外とつながっています。

麴菌は種麹をまぶした時点では冷えないように布団をかけて保温しますが、

活動がかっぱつになると熱がこもってきます。

室の中は気温35度、湿度100%というまさに蒸し風呂状態になるんですが、天井裏はわりと低い温度・湿度になっています。

室の中とは「天窓(てんまど)」という小窓でつながっていて、

開けると天井から冷えた空気が降りてきます。

この小窓を指一本分、指二本分といった感じで開けることで

室屋内の温度を調節します。

米麹をつくるのに最適な構造になっているんです。

「手入れ撹拌」ということはどういうことかといいますと、

麹菌は成長の過程で菌糸を伸ばし、米粒同士をくっつけてしまいます。

ほっとくとがっちがちに固まって、手刀を叩き込もうもんなら血が出るほどの硬さにもなります。…本当です。

くっついてかたまりになると熱がこもるので、手で混ぜて米粒をばらばらにします。こうすると温度も冷えて、麹の菌糸が米粒の中心に向かうようになっていい麹に育ちます。

これが「手入れ」という所作になります。

何度見ても職人の技に感動します。

清酒蔵では「手入れ」所作を行う蔵元は結構ありますが、室屋の温湿度管理は空調機器を使用して調節するところがほとんどです。

正直、空調機器を使った方が…と思うのですが、規定がそうなのでそうするしかないです。

ほかにも麹の盛り方、麹蓋の積替えなど

温度を調節する知恵がたくさんあるんですが・・・

派手ではないけれど…これが無くてはならない重要機械!!

これはまたの機会にお話ししましょう。

「手造り」による麹造りはその手間がかかる様から「赤子を育てるよう」と表現されたりもしますが、赤子のように泣かない麹は後々焼酎の味になってかえってきます。

…そう考えるととても怖い。

編集担当より

今回のnoteの編集をしながら、

「室屋(むろや)のイラスト欲しいな~」

「内部の構造のイラストお願いしようかな~」と考えていたら

蔵人さんより、すっとイラストの提出が⁉

こ、これは…私が、求めていたイラストじゃないかぁあああ(泣)

と、誰にも共有できない喜びを胸に編集しました!(笑)

きっと…私の思いが伝わったんだなぁ~

※きっとそんなことは無い。