あなたの選択を左右する お金と行動の心理

みなさんこんにちは!

しらいです!

前回は、子どもの成長段階に合わせて、どのようにお金との付き合い方を学ばせるべきか、また、家庭での金銭教育をより豊かにするための具体的なガイドラインを書いてみました。

今回は、お金の有無による行動変容について掘り下げていきます。私たちの行動や心理における「お金の影響」は、日常的に意識することが少ないものの、実は根深く影響しています。

お金があると人はどう変わるのか、逆にお金がないときにはどのような行動が引き出されるのか。このテーマを理解することで、私たちは「お金」と「自分自身」をどのように向き合っていくべきか、そのヒントを得られるのではないでしょうか。(前回の記事はこちら)

貧困が思考に与える影響

貧困は人々の思考に多大な悪影響を与え、結果として貧困から抜け出すことが難しくなる要因にもなります。

視野狭窄

貧困状態にあると、経済的な心配が日常の多くを占め、他の重要な事柄に集中しにくくなります。この「トンネル効果」は、長期的な視点や計画性を阻害し、目先の問題に縛られた衝動的な判断を引き起こしがちです。たとえば、失業中の人がインターネット契約を控える判断は一見理にかなっているようですが、オンラインでの就職活動の機会を逃し、結果的に失業期間を長引かせるリスクもあります。

判断力の低下

プリンストン大学の実験によると、時間的な制約を受けた学生は、長期的に不利になる選択でも目先の利益を優先する傾向がありました。これは、貧困により思考力が圧迫され、最善の判断が難しくなることを示唆しています。

ストレスの影響

慢性的なストレスは脳の前頭前皮質の機能を妨げ、長期的な計画や意思決定を困難にします。貧困はこうしたストレスを慢性化させ、悪循環を引き起こします。

自己責任論の誤り

貧困に対する偏見として、怠惰や無責任といったレッテルが貼られがちですが、実際には貧困が思考能力に悪影響を及ぼすことが知られています。貧困を個人の性格や能力ではなく、社会構造の問題として捉える必要があります。

悪循環の連鎖

貧困により判断力が低下すると、さらに貧困から抜け出しにくくなる悪循環に陥ります。この連鎖を断ち切るには、社会福祉制度の強化や教育機会の提供といった包括的な対策が重要です。

お金の余裕が心理に与える影響

金銭的余裕の有無は、お金の使い方に対する心理的傾向に大きな違いを生みます。以下に、主な相違点を説明します。

1. リスクと損失の回避

金銭的余裕がない人は、限られた資源を守るために損失回避の傾向が強まり、失うことを恐れる心理が働きます。例えば、配達の遅延が発生した際、当初予定より遅れる場合の方が補償を強く求める傾向が強まります。対照的に、金銭的余裕がある人は、リスクを取ってでも利益を追求しやすく、投資や起業など将来のリターンに焦点を合わせた行動が見られます。

2. 短期 vs 長期の視点

金銭的余裕がない人は、日々の生活に追われ短期的な視点に陥りがちです。例えば、失業中のインターネット費用を節約するために求職の機会を逃し、失業期間が長引くこともあります。一方、金銭的余裕がある人は、教育費や老後資金といった将来のための投資を行うなど、長期的な視点で行動する傾向があります。

3. 価格感受性

金銭的余裕がない人は価格に敏感で、少しでも安価な選択を求めがちです。実験では、安価な料金で食事をした人は満足度が低いことが示されています。一方で、金銭的余裕がある人は、価格以外に品質やブランド、体験価値を重視する傾向があります。

4. 心の余裕

経済的に余裕がない人は、不安やストレスから心の余裕を失いがちで、思考力や計画力にも悪影響が及びます。金銭的余裕がある人は、心の余裕から新たな挑戦や他者への貢献といった幅広い選択肢を持つことが可能です。

5. お金に対する価値観

金銭的余裕がない人はお金を生存手段と考えがちですが、余裕がある人はお金を人生の充実や社会貢献のための手段と見なしやすい傾向があります。

これらの違いはあくまで一般的な傾向であり、金銭的余裕のある人やない人の中にも多様な行動が見られます。お金に対する心理的メカニズムを理解することで、より適切なお金の使い方の選択ができるでしょう。

お金が行動に及ぼす影響を変える要因

お金が人間の行動に与える影響は、さまざまな要因によって変化します。以下に、主な要因とそのメカニズムを解説します。

1. 金銭的余裕の有無

前述のように、金銭的余裕があるかないかは、損失回避やリスク許容度、価格への敏感さなどに影響し、行動の違いを生みます。

2. 個人の性格や価値観

性格や価値観も、お金の使い方に影響を与えます。例えば、誠実な人は貯蓄に積極的であり、心の知能指数が高い人はお金を権力の象徴とは見なしにくい傾向があります。

3. 年齢とライフステージ

子供の頃はお金の価値基準が未発達ですが、成長と共に親や社会を通じて学び、結婚、出産、老後といったライフステージの変化に伴い優先順位も変わっていきます。

4. 心理的バイアス

人は価格が高いほど効果も高いと考える傾向があり、高価なエナジードリンクを買った学生が集中力テストで良い成績を収めた実験結果もその一例です。こうしたバイアスはお金の価値判断に影響します。

5. 経済状況や政策、マーケティング

経済状況や政策変動は人々の消費・貯蓄行動に影響を及ぼします。企業の広告やセール、ポイント制度なども、消費意欲を刺激し購買行動に影響を与える手段です。

6. 状況や文脈

スイスの放射性廃棄物処理場建設の住民投票では、補償金の提示が賛成率を下げた例があり、状況や文脈が行動の方向性を左右することがわかります。

まとめ

お金が人の行動に与える影響は、内的・外的要因が複雑に絡み合って変動します。これらの要因を理解することで、自分の行動や社会の問題についてより多面的に考える視点を得られるでしょう。

社会に貢献するお金の使い方

お金は、人々の行動や価値観、社会全体に影響を及ぼします。より良い社会を実現するためには、お金を私利私欲のためだけではなく、社会全体の幸福に貢献するように管理することが重要です。

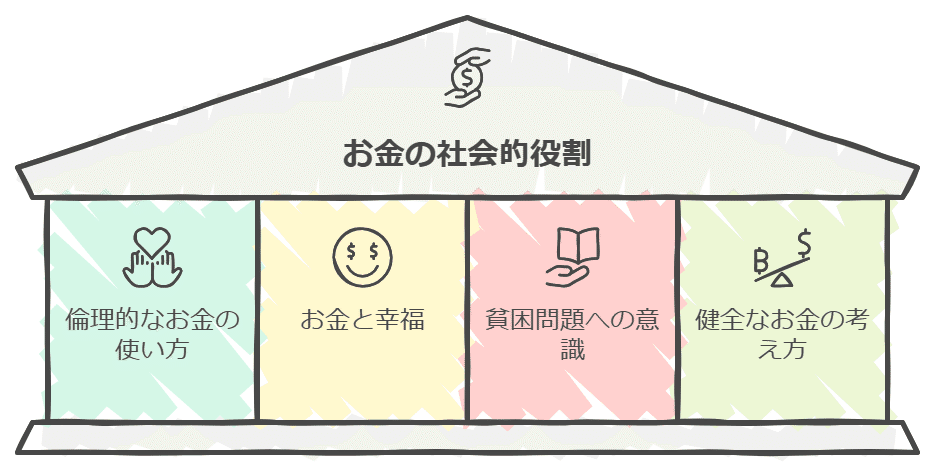

お金の社会的役割を認識する

お金は、生活を豊かにする道具であり、社会的な合意によって価値を持っています。お金を使う際は、社会全体への影響を考慮し、責任ある行動をとることが大切です。

倫理的なお金の使い方

慈善団体への寄付や税金の支払いなど、他人に利益をもたらす使い方を心がけることで、温かい社会を築けます。特に寄付をする場合には、透明性が高く、真に困っている人々を支援する活動を見極めることが重要です。

お金と幸福の関係

お金自体が幸福を保証するわけではありませんが、使い方によって幸福度を高めることが可能です。例えば、モノよりも経験にお金を使う、他人に使う、節約を楽しむなどは幸福度を高める手段となります。

貧困問題への意識

貧困は認知能力に悪影響を及ぼし、貧困からの脱却を困難にします。寄付やボランティアなどを通じて貧困問題の解決に貢献することは、お金を社会に活かす有効な方法の一つです。

お金に対する健全な考え方

お金に対する心理的な反応から、時に非合理的な行動をとることがあります。より良い社会を作るには、お金に振り回されず健全な距離感を持つことが必要です。お金の心理学的知識を深め、客観的に自分のお金の使い方を見直すことで、より良い管理方法が見えてくるでしょう。

お金を社会の幸福に活かすためには、自分の使い方がどんな影響をもたらすかを意識し、持続的な良い循環を作ることが大切です。

自分のお金の使い方や選択を見直し、意図的により良い行動へと変えていくことで、生活の質を向上させるだけでなく、周囲の人々や社会全体にも良い影響を与えていきましょう。

ではまた!

参考本『MIND OVER MONEY―――193の心理研究でわかったお金に支配されない13の真実』

いいなと思ったら応援しよう!