フィーリングで組むセットアップ(SSE3.0)

1. まず初めに

1.1 自己紹介

初めまして SSEを運営しているしっぽうと申します。

Assetto Corsa Competizioneを3年ほどやってテレメトリーを見たり、参考文献を読み漁ったりしながらセットアップや車の挙動を沢山学びました。

ACCはダンパーの調整が複雑で難しいですが、FFBの表現や挙動の変化が豊かで調整するのが凄く面白いです

最近はiRacingも少しずつチャレンジしています

ACCがメインにはなりますが、discordでセットアップの公開や レースシムに役立つ情報も流しているので是非登録お願いします!

1.2 SSEとは

SSEとはShippou Simrace Engineering

主に活動しているのはAsetto Corsa Competizione と iRacingです

レースシムのセットアップを提供や、セットアップの解説、テレメトリーの使い方読み方を教えています

シムレースチームのマネージメントなども行っています

discordのほうで使わなくなった古いセットアップを公開したり、有益な情報を流したりしてるので是非覗いてみてください

1.3 セットアップの前に必ずお読みください

この記事のコピー、転載、販売など購入者、著者の利益を害する行為はやめてください

ノウハウを公開すれば、僕だけではなくこの記事を購入してくれた人全てが損をします

悪質であれば法的処置を行います

本記事で書かれていることはあくまでレースシムにおけるセットアップの話であり、実車では検証を行っていないので自己責任でお願いします。

1.4 まえがき

レースシムをやる人が増えレースでより速く、楽しく走りたいという人のセットアップについて知りたいという声に応えるためこの記事を書きました。

この記事ではこうした方が速いという書き方はしません。

なぜならレースシム、車、バージョンによって挙動が変わったりするからです。

どんなレースシムでどんな車に乗っても通用するセットアップ作りの基礎がわかる記事として書いています。

このセットアップ方法論では車に乗る人の「乗りやすい」セットアップや、セットアップを組む過程での「腑に落ちる」説明や方法を大事にして自然なフィーリングを持つ純正仕様のような車に仕上げることを大事にしています。

この記事では基本的なセットアップの各項目の意味、効果を分かりやすく説明してあるので 調整する楽しさを覚えてもらいたいと思っています。

各項目の最後にまとめを書いているので忙しい人はそちらをご覧ください

目次から各項目に飛ぶことが出来るのでご活用ください

1.5 セットアップの心得

本記事では難しい計算式などは一切使いません

誰もが理解できるわかりやすい言葉にかみ砕いて解説するので、難しく思えたセットアップが分かると楽しくなると思います! 楽しく理解してみてください!

大事なのは

セッティングする車とパーツ、コースの理解

セットアップを組む人の車の動きを感じ取る力

セットアップの経験から来る引き出しの多さです。

経験は積むしかありませんが、経験だけでは新しいものは作れません。

速くあり続けるには常に固定概念を捨て、新しいものを探して試し続けることが物凄く大事です。

そうやって引き出し(ノウハウ)を増やし、 この記事を通して僕が知らない新しいセットアップの引き出しを増やしてもらえたならとても嬉しいです

その時は「こういうの作ってみたよー!」と是非教えてください!

1.6 改訂

R5.6.14

1.6 改訂の項目を追加 修正、加筆した内容を記録していきます

5.2 ウイングのバランスの取り方 まとめ を修正

R5.6.23

3.2 スプリングの考え方 を加筆

R5.7.7

8. ダンパーの項目を改訂

R6.1.26

SSE2.9時点の最新に各所微更新

R6.3.11

SSE2.10時点での最新版に各所大幅更新

R6.5.7

SSE3.0時点での最新版に更新

7.ヒーブスプリング、8.バンプスロープの項目を追加

2. SSE流セットアップ術

2.1 セットアップした車の動きの感じ方

SSEにおけるセットアップの根幹にあたる部分です。

それは車の動きを感じ取ることです。

アクセルを踏んだ時の動き

ブレーキの時の動き

ハンドルを切った時の動き

リア寄りか、フロント寄りか

アンダーかオーバーか

縁石で車が跳ねるけど、走り方で何とかなるのかならないのかとか、

ハンドル軽くてタイヤがグリップしてない気がするとか

もっと細分化していくと

アクセルを踏んだ直後はオーバーでそこからニュートラルに変わっていくとか

ブレーキ踏んだ瞬間はアンダーだけどその先はオーバーに変わっていくとか

全体としてアンダーであれば車高かバネを調整し、細かい部分はダンパーで というセットアップを行うことができます。

なのでまずはあなたが乗っている車をたくさん走らせて、たくさんセットアップを変更してより深く細かく理解するところから始めてください。

まずはベースセットで構いません

走りながらT1(ターン1)はアンダーだな~、T5は跳ねるなとか考えながら改善したいところをまずは1つ見つけてください

そこからどういうセットアップにしたらいいかをイメージするにはセットアップのパーツを熟知することが不可欠です。

ここから先は覚えるのに少し時間がかかりますが、理解してイメージができればいいセットアップにたどり着くのが間違いなく速くなります。

まずはいいセットアップを素早く組めるようになるために是非遠回りをしてください。

何事も下地は大事です

まとめ

車の動きを正確に感じ取ろう

セットアップのパーツをよく理解しよう

2.2 車両テスト

まずは車を理解するために車両テストを意識的に行いましょう

レーシングチームもよく行ってるやつです。

ここでは速いタイムを出すことだけが目的ではありません。車を理解するために極端にセットアップを変えて車の動きがどう変化するのかを確かめ、応用してみて理解することも目的です。

レースシムによっても車の動きや各パーツの働きが若干違います

セッティングが全く分からない人は まずは変化がわかりやすいように最初はMAXに数値を振ってみてください!

クラッシュの心配がいらないレースシムならではの環境なので、たくさん事故ってください(笑)

乗りにくくて当たり前ですが、理解できなければ意味がありません。

分かりやすくして理解するのが1番大事です。

車によって変化の仕方が変わります。

例えばFR車のBMWとRRのポルシェはステアリング操作に対して同じ動きをしません

同じようにリアのスプリングを固めていったらどの車の挙動も同じとは限りません

ダンパーも同じで車によってダンパーの仕様が違います

具体的にはダンパーの段数が違ったり、同じ段数でも硬さが違うのです

同じ数値でも他の車に比べてスローダンパーが硬めな車や、ファストダンパーがかなり柔らかいので硬めに効かせないといけない車も存在します

サスペンションストロークも車によって違います

そこから落としたり上げたりして車がどう変わっていくのかを感じながら理解しましょう。

各項目を一つづつ触ってまずは理解するところから始めてください。

慣れてきて車の挙動をイメージ出来るようになったら2つ、3つの項目を自在に調整できるようになると思います。

そこまで来るには時間がかかるとは思いますが慌てなくても大丈夫です

大事なのは1つずつしっかり理解することです

まとめ

車両テストを意識的に行って車とパーツの効果を理解しよう

2.3 1番早いセットアップの作り方

実はあります。

人には教えたくなかったんですが 簡単にかつ、短時間で速いセットアップを組む方法が、

今回は特別にこの記事を読んでくれた人だけに特別にお教えします。

それは...

人のセットをパk...

(ゴホン)

マネすることです。

F1でも盛んに行われています。

良いモノは良いんです!!!

セットアップのデータがなければ速く走ってる車を良く観察して動きを見てみてください

著作権法違反はよくありませんが、セットアップにはそんなもの存在しませんので良いものをマネすることは悪いことではありません

ただ欠点としては

セットアップがわからない人にとってはコピーしただけで終わってしまうところです。

セットアップを理解して、自分好みにするなど目的に合致させて初めてセットアップが100%活かされます。

せっかくいいセットが手元にあるのであればセットアップを理解してみましょう

その理解が早ければ 短時間で劇的に自分の組んだセットアップで車が速くなっていくはずです

まとめ

人のセットをマネをすること。なぜそういうセットになっているのか理解してみよう

2.4 セットアップの調整方法

セットアップを最初調整するときは車高を1,2mm動かしたり、バネを2段上げ下げ小さく触るのではなく全体のバランスを考えて大きく触ることを意識してください。

まずは柔らかく乗りやすい、乗れるセットを作って そこからセットをサーキットに合うよう固めていき、タイムを詰めていきます

車のバランスが取れて適正なスイートスポットに入ってさえいれば多少セットアップに誤差があったとしても走り方でどうにかなるという考えの元ある程度アバウトにバランスをとっています

ダンパーも車によっては40段、50段ありますが、いきなりそんなに細かく使いきれません

まずは10の倍数ずつ、5の倍数づつ、さらに詰めるならその半分くらい、、、という風にセットしてみてください

僕は40段なら4の倍数、50段あるなら5の倍数の段数でいつも作っています

それならダンパーは10段になるので硬い、柔らかいの違いがわかるようになるはずです

これでもある程度バランスの取れた走りやすいセットが作れます

逆に細かい調整の変化が感じ取れる場合はそれほど走りの精度が高いということになります

さらに細かく調整していきましょう

まとめ

最初は車全体のバランスを見ながら大きく調整してタイヤに無理のない車のスイートスポットを押えるセットにしよう

2.5 セットアップの順番

バランスの良いセットアップを組むには優先順位を守ることです

アライメントが車高やバネレートの代わりの調整にはなりえないので、

影響が大きい順にまず調整していき、最後にアライメントやダンパーの味付けを行います

順番としては

①タイヤの種類、ステアリングギア比、視点、ブレーキパッド、などの基本的な項目

↓

②ウイング

↓

③スプリングレート、バンプストップ

↓

④スタビライザー(アンチロールバー)

↓

⑤ダンパー

↓

⑥車高

↓

⑦アライメント

↓

⑧タイヤ空気圧、ブレーキダクト、ブレーキバイアス、電子制御(TCS、ABS)、LSDなど

↓

⑨必要に応じて途中から調整し直す

の順番で行ってください

もちろん違和感があったら問題がありそうなパーツに戻ってやり直しです

慣れたら好きな順番で調整したらいいと思います。

まとめ

セットアップの優先順位を理解しよう

2.6 セットアップのバランスの取り方

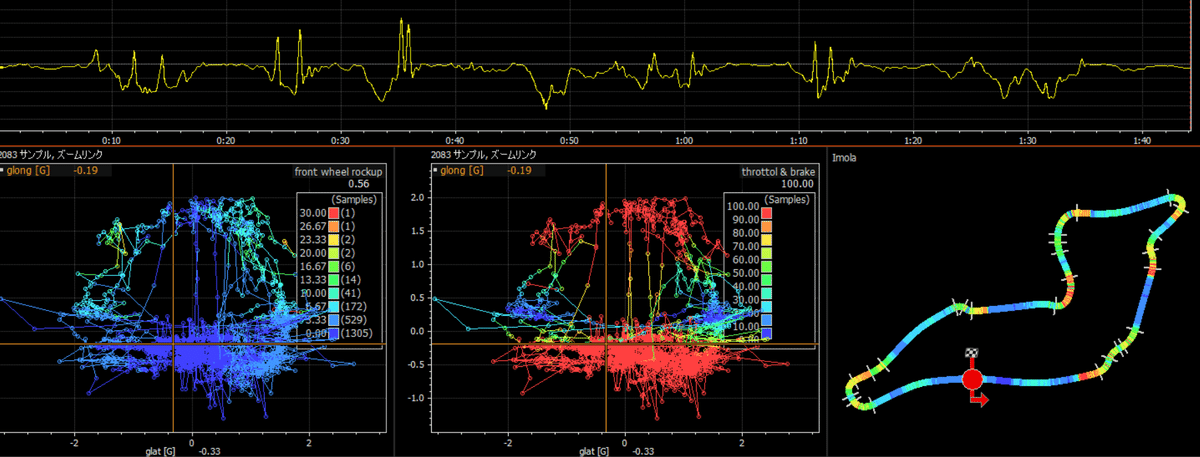

これはMotec i2というテレメトリーのフリーソフトでイモラのデータを

解析させたところの画面です

上の黄色のグラフ:アンダーステア(US)、オーバーステア(OS)の値

真ん中がニュートラル

上がオーバーステア

下がアンダーステア

コースマップ:コースに最大G

をグラデーションで表示させたものです

上のグラフを見てみると真ん中から下を行き来するだけで実際オーバーステアになることは瞬間的です。

コーナー立ち上がりでアクセルを踏んだ時の一瞬や、コーナーの切り返しで一瞬オーバーに転じるだけですぐアンダーステア領域に戻ってきます

大事なのはオーバーステアになってもアンダーステアに戻ってくるセットを作ることです

まとめ

リアが滑ってもグリップが戻ってくるセットを目指す

2.7 セットアップの妥協とボトムネック

各サーキットや車両にはセットアップの限界点(ボトルネック)というのが存在します

例えばシケインの縁石をどうしても越えなくてはいけないイモラサーキットでは縁石で跳ねないためにバネレートやバンプストップをそれに合わせて設定しなくてはいけません。

縁石を高速で抜けることによるタイムアップが大きいからです

あるいはレース中のバトルで優位に立つためにウイングを寝かす場合もあると思います。

羽を寝かせる場合高速コーナーでオーバー傾向になるためそれを補うセットにする必要があります。

その制限の中でいかに走りやすくて速いセットを作れるかというところにセットアップの差が出ます。

まとめ

まずは車のボトルネックに合わせるところから始めてそのセットを他の項目で補うことを考えよう

2.8 リプレイの積極的な活用

Motec i2など世の中には素晴らしいテレメトリー解析ソフトがあります

サスペンションの伸び縮みや車のアンダーステアオーバーステア、横G 縦Gなど事細かに見れますが、

SSEではベースセットを作る時はそのソフトを使用しては作りません

数値やグラフだけでは車の動きのイメージが湧きにくいからです

その代わりにリプレイを積極活用します。

サスペンション一本にズームインしたりチェイスカメラで車のピッチ、ヨー、ロー変化を観察するなど、積極的に活用して車がどう動いているのか車の外からも確認してみましょう

なぜアンダーやオーバーが出るのか

コーナーで

サスペンションが伸びてロールしてるのか 縮んでロールしているのか

ブレーキの時

フロントが縮んでいるのか リアが伸びているのか

アクセルを踏んだ時

リアが縮んでいるのか フロントが伸びているのか

縁石を踏んだ時

なぜ跳ねるのか どの縁石でどのタイミングで車が跳ねるのか

原因は何か一つ一つ地道に突き止めることがタイムアップとラップタイムの安定に直結します

まとめ

リプレイで車の動きを観察してみよう

車の動きを全体の動きとサスペンション単体と分けてそれぞれ観察しよう

原因が何か地道に突き止めることを積み重ねることがタイムアップとラップタイムの安定に直結する

3. ウイング

3.1 ダウンフォースの考え方

ダウンフォースは高速域で空気抵抗を使ってグリップを増やすもので、車の性格を決める重要な要素です

最初の段階でウイングの角度を決めていきます

基本的には直線スピードとコーナーリングスピードとのトレードオフになります

ダウンフォースを増やしても直線にあまり影響しないコースや車もあるので

わからない場合はまずは乗っている車の特性を把握するところから始めてください

ダウンフォース最大と最小、中間それぞれの

・直線スピード

・ラップタイム

を測ればその車の傾向が見えてきます

次にダウンフォースというのは言葉の通り下向きの力です

下のコースマップを見てください

これは右回りのワトキンスグレンのコースに平均の車高を色で表示したものです

青ほど車高が高く、赤ほど車高が低くなっています

見ていくと車速が高いところで車高が下がっています

実際ストレートエンドで-10~-20mmも車高が変化しているのです

これがかなり重要な要素になります

まとめ

高速域ではダウンフォースで車高が下がる

ダウンフォースをつければ高速コーナーでグリップが増えるが、空気抵抗が増えて最高速が伸びなくなる

3.2 ウイングのバランスのとり方

調整がリアウイングだけの車ですが、

リアウイングをつけるほど高速でリア車高が下がってレーキ角が減っていくという特性になっていくので、高速域でもレーキ角を保てる調整を施していきます

具体的にはスプリングとバンプストップの動的なピッチング方向の調整です

スプリングはリアを固め、フロントが柔らかければ リアにダウンフォースが増えてもレーキ角を保てるはずです

次に調整できるのがバンプストップ(パッカー)です

後の章で詳しく説明しますがバンプストップで車高の沈み込みを止めることができれば高速域でのレーキ角を自在に決めることができます

まとめ

リアしか調整できない場合ダウンフォースをリアウイングで調整した後

スプリング、バンプストップを使って高速走行時のレーキ角を調整する

4. スプリングレート

4.1 硬いバネと柔らかいバネの違い

スプリングは動的な車高が決まります。

車が加速、ブレーキをする時のピッチング、コーナーでロールする時のそれぞれの車高が決まる大事なパーツです

すべてのスプリングは大まかには2つの数値で表すことが出来ます

・スプリングレート(kg/mm)(N/mm)

・固有振動数(Hz)

同じスプリングレートで固有振動数 違いのスプリングが現実にはたくさんありますが、ここではレースシムの話を扱っているので割愛します。要望があれば別の形で解説しようと思います。

それぞれ解説します

・スプリングレート(kg/mm)(N/mm)

バネを1mm縮めるのに何kgf 何Nが必要かという数値です

スプリングレートが柔らかくなるほどストロークが大きくなり車の動きが大きく、遅くなります

スプリングレートが硬くなるほどストロークが小さくなり車の動きが小さく、速くなります

・固有振動数(Hz)

スプリングが1秒間に何回振動するかの数値です

この値はスプリング固有のもので調整出来るものではなく、裏データとしてあるものと理解してください

スプリングが硬くなるほど固有振動数は大きくなりレスポンスが速くなります

スプリングの振動を止めるために必要な減衰力も大きくなります

スプリングが柔らかくなるほど固有振動数は小さくなりレスポンスが遅くなります

スプリングの振動を止めるために必要な減衰力も小さくなります

まとめ

スプリングでストロークが決まる

スプリングを硬くすると車の動きが小さくなり反応が速くなる

スプリングを柔らかくすると車の動きが大きくなり反応がゆっくりになる

ダンパーも合わせて調整しないと振動が収まらず揺れたり、滑ったりピーキーになることもある

4.2 スプリングの考え方

スプリングは重さや力を支えるパーツになります

バネを変えると車の動きが大きく変わります

軽いものには柔らかめのスプリングを

重いものには硬めのスプリングを合わせるとマッチします

なので重心がフロント寄りの車はフロントを硬めに

リア寄りの車はリアを硬めにし、スタビライザーなどでステア特性を調整するとバランスが良くなります

車を曲げるのに大事なのはフロントが反応したあとリアが動くまでの時間差を作ることと、全体的な適度なやわらかさです

4.2.1フロントヘビー車

ここから先は

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?