セルフマネジメント組織へのステップ~組織を科学する#3~

階層型組織からセルフマネジメント組織の移行には、「セルフオーガナーゼーション組織」のステップを経由する必要があると学びました。これが非常にわかりにくかったので、自分なりにまとめてみました。

階層型組織はトップが判断(トップダウン)

階層型組織は、トップダウンです。トップに判断材料が集まり、処理する能力がある。そして、その実行を下位組織に落としていく、そんなイメージです。

トップダウン型の組織が疑問視される背景は、こんな感じでしょうか。

・VUCA時代において、トップが必ずしも正しい判断ができるとは限らない

・現場でしかキャッチできない情報も一定存在し、トップにすべてが伝達されるわけではない

・得意/不得意の領域が多岐に渡るので、トップに求められるスキルが高すぎる

現代においては、トップダウンが適切ではないシーンが目立つようになってきたことが原因と考えられます。

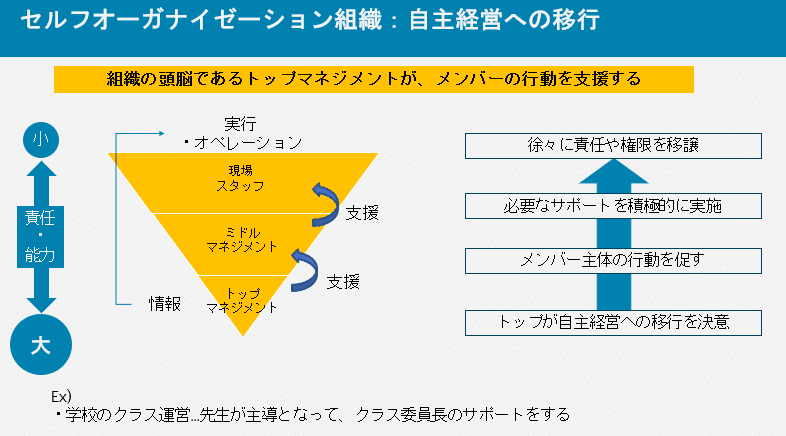

セルフオーガナイゼーション組織はステップバックマネジメントで動く

「セルフマネジメント型組織を目指そう!」としたとき、まずはピラミッドをひっくり返すことをおすすめします。「セルフオーガナイゼーション組織」と呼び、トップが現場/スタッフ主導の行動や意思決定をサポートする仕組みを採用します。

トップが主導ではありますが、判断や意思決定は可能な限り、現場/スタッフに任せていく。そして、それをサポートすることが、トップの主な役割です。

なお、「セルフオーガナイゼーション組織」のステップを踏む理由は、一気にセルフマネジメント型組織に移行してしまうと、一般には、混乱が生じてしまうからです。

・現場/スタッフにとっては、いきなり責任や判断することが増える混乱

・マネジメントにとっては、自分たちの仕事やポジションが失われる混乱

セルフマネジメント型組織(自主経営)は現場に判断材料や能力がある前提

最終ステップは、セルフマネジメント型組織です。それぞれの機能や役割の単位で、意思決定と実行をします。「経営」も一つの機能とみなされ、フラットな関係性がベースです。

セルフマネジメントの実現については、現在研究中です…!

メリット・デメリットを生かしてハイブリッドな組織が理想

重要なポイントは、各組織体にメリットとデメリットがあること。状況や場面、ビジネスモデルやメンバーの構成によって、適したスタイルがあるということです。

未経験者が多い現場であれば、階層型組織を採用して、意思決定や判断の機能を集約したほうがよいかもしれません。サッカーのように、常にグランド上でリアルタイムに変化する環境であれば、セルフマネジメント型の組織を採用したほうがよいかもしれません。

フラットな視点で考えること、適切なかたちに変化していける組織文化や土壌を築くことが大事なのかも知れません。