女系天皇継承の不安定性と男系継承の持続可能性に関する遺伝学的考察

要旨

本コラムでは、日本の皇位継承における女系天皇制度の遺伝学的課題と、男系継承の安定性について考察します。X染色体のランダムな継承により女系が長期的に維持困難であることを数理モデルで示し、一方Y染色体を基盤とする男系継承が遺伝的に安定し、歴史的にも皇室の連続性を支えてきた理由を説明します。また、女系導入による制度的混乱や正統性の危機を指摘し、男系継承の重要性を科学的・歴史的視点から再認識する必要性を訴えます。

女系継承の提案と、その根本的な困難

日本の皇位継承をめぐる近年の議論で、今上陛下の第1皇女子である敬宮愛子内親王殿下を「女性天皇」にと推す声や、愛子内親王殿下に続く「女系天皇を認めるべきではないか?」という声が注目を集めるようになりました。女性が皇位に就任すること自体は歴史上例があり、推古天皇、皇極天皇、斉明天皇、持統天皇、元明天皇、元正天皇、孝謙天皇、称徳天皇、明正天皇、後桜町天皇の10代8人女性天皇が即位したケースは存在しています。しかし、これらはいずれも“男系”であったために、血統自体が女系に切り替わったわけではありません。いわゆる「女系天皇」とは、父方ではなく母方から皇統を受け継ぐかたちを指すため、たとえば「皇族の女性が一般男性と結婚し、その子どもが皇位を継ぐ」というパターンでは血筋が母方由来の系譜となり、これが続けば完全な“女系”へと変化していきます。

一見すると、時代の要請として女性にも皇位を開放するのは「男女平等」にかなった案であるように見えるかもしれません。また、皇室典範の改正や社会的合意を得られさえすれば可能に思えるでしょう。ところが、実際に“女系”を正統とする制度へ大きく舵を切ることには、長期的な視点で見ると大きなリスクと不確実性がはらまれているのです。その中心的な論点に、「X染色体の不安定な継承」が挙げられます。

本稿では性染色体の遺伝形式という医学的に観点から考察してみました。

X染色体の遺伝的特徴――女系を確立しにくい要因

女系を定義するときに注目されるのが、女性がもつ2本のX染色体(XX)です。とりわけ、「今上陛下の第一皇女である愛子内親王殿下が持っているX染色体(仮に今上陛下由来をここではX1と定義します)を、受け継いでいれば『女系の正統』とみなす」という考え方があります。しかしながら、X染色体の伝わり方には以下のような不確定性・複雑性が存在します。

1. 母から子へのX染色体はランダムに50%ずつ伝わる

女性(XX)の場合、子どもが男女どちらであろうと、母親の2本あるX(X1, X2)のいずれか一方が受け継がれます。その確率は単純には1/2:1/2です。

• つまり、「必ずX1が伝わる」わけではないため、世代を経るごとにオリジナルのX1が消失してしまうリスクが絶えません。

2. 分枝の多様化によるさらに複雑な状況

女系のX染色体の伝承を考える場合、次世代として複数の子どもが生まれれば、それぞれ独立に「X1を受け継ぐかX2を受け継ぐか」といった確率が発生します。分家・支流が増えれば増えるほど「どこかには残るかもしれない」反面、「どこかは消えていく」リスクが積み重なり、網の目のように拡散していくため、最終的にオリジナルのX1やX2を追跡するのは至難の業となるでしょう。

実際に、数理モデルとして「各世代で子ども2~3人程度、生まれる性別は1/2:1/2」とする簡単なシミュレーションを行うと、意外に早い段階(たとえば10代ほど)で、ある特定のX染色体が子孫の全系統から消失してしまう確率がかなり高いことが示唆されます。もちろん統計的には「残る」ケースも一定数あるのですが、「どこの誰が保持しているのか」は枝分かれごとに確認しなければ分かりません。ましてや歴史的スパンで考えると、いつかはどこかで紛失・断絶するリスクが飛躍的に高まるのです。

下記では「オリジナルの女性(初代女性天皇)がもつXX染色体のうち、男系天皇より引き継いだX染色体(X1)が何世代か後の子孫に“生き残っている”確率」を、かなり簡略化した前提で“数理モデル(ガルトン・ワトソン型の分枝過程)”として近似計算してみます。実際には婚姻関係や世帯数の増減などで変動しますが、あくまで「各世代につき子ども2人、男女比1:1」「X1染色体の遺伝様式は標準的」「代を重ねても子孫全体が同じように繁殖する」という仮定下での概算です。

前提の整理

1. 各世代で子どもは必ず2人

• 子どもの性別は男:女 = 1:1(それぞれ50%)とする。

2. X染色体の伝わり方

• 母がX1を保持している場合

• 子ども(男女問わず)が X1 を受け継ぐ確率は 50%。

• たとえば2人出産した場合に「X1を受け継ぐ確率」は、

• 0人継承は 25%、1人継承は 50%、2人継承は 25%(母由来Xはどの子にも1/2で行くため)となります。

3. 分枝過程として考える

• 「X1を持つ親」1名が次世代に残す「X1を持つ女性」の数は

• 母親の場合も父親の場合も、結局“2人の子のうちX1を受け継ぐ子が何人か”という同じ確率分布(0人:25%、1人:50%、2人:25%)になる。

• したがって「X1を持っている個体」を1ユニットとして見たとき、その“子世代”に生まれる「X1保持者」の数は平均1人(期待値=1)の分枝過程(ガルトン・ワトソン過程)になります。

• 平均子数が1の分枝過程(かつ0人の確率が>0)では、理論上いつかはほぼ必ず“絶滅”(誰もX1を持たなくなる)します。ただし、有限世代で見れば一定の確率でまだ生き残っている場合があります。

4. X1とX2が「独立」に分枝していると近似

• 初代女性は X1, X2 をもつが、世代を下るごとに X1 が生き残るかどうかを“ざっくり独立”とみなす(実際は同じ母から分配されるので完全独立ではありませんが、モデルを簡単にするため)。

• 「X1またはX2のどちらか一方でも残っていればOK」という確率は以下のように数式化できます。

#ガルトン・ワトソン過程による「X1の生存確率」(各世代)

まず「初代にX1を1本だけ持った個体」がいて、そこから始まる分枝過程の“n世代後に少なくとも1人がX1を保有している確率”を  とします。

この確率は「生成関数」を使うと厳密に計算できますが、ここでは具体的に求めた値を並べます。計算手順は以下の通りです(※興味のある方は「ガルトン・ワトソン過程 生成関数」で調べてみてください)。

実際に  を数値でたどると、下表のようになります(小数点以下は近似)。

• たとえば10世代後であれば、「X1を持つ子孫が1人以上残っている確率」はざっくり 26% ほどになります。

まとめると、この確率は世代を重ねるにつれて少しずつ下がり、理論的には女系天皇家は無限世代で見れば数理モデル上はいずれ絶滅(0%)に収束します。

女系天皇の“長期安定化”が困難な理由

こうしたX染色体の継承様式から、女系天皇を制度として確立しようとすると、以下の問題が生じやすくなります。

1. 遺伝子追跡コストの肥大化

初代女系天皇のX1をどの子孫がどれだけ保持しているかを明らかにするためには、実質的には膨大な遺伝子検査と系図追跡が必要となります。しかも“どこかで別のXに置き換わっていた”可能性が常につきまとうので、その都度確定的な「正統性」を示すのは簡単ではありません。

2. 継承権の混乱リスク

分家や遠縁まで含め、誰がどの程度「初代女性天皇のX1染色体を引き継いでいるか」が争点になると、皇位継承の範囲が際限なく拡大しかねません。近親・遠縁を問わず「私もX1の子孫です」と名乗りを上げる人が増えれば、制度そのものを揺るがす事態にもなり得ます。

3. 社会状況とのミスマッチ

現代の少子化・晩婚化などを考えあわせると、女系の継承を安定的に維持できるほど子だくさんな家庭ばかりが続く保証はありません。X染色体に限らず“X1を継承した女性を産む”ことのコントロールが困難となり、思わぬ早期に「初代女性天皇のX1を誰も受け継いでいない」という世代が訪れる可能性もあります。

こうした諸問題は、皇室典範の改正だけで解消できるわけではありません。むしろ「女系継承を法制度として保証すればするほど、いざ断絶のリスクが現実化したときに取り返しのつかない混乱を招くのではないか」という懸念を大きくせざるを得ないのです。

男系の仕組み――Y染色体が示す安定性

一方で、日本の皇室は伝統的に「男系」で皇統を維持してきたと言われます。ここで鍵となるのが、Y染色体の継承です。男性はXYをもち、息子にはYを、娘にはXを伝えます。父方のY染色体は(突然変異を除けば)ほぼそのままのかたちで男系の子孫に渡り続けるのです。

1. Yは“一本筋”でブレにくい

息子が生まれた場合、その息子は父親と同じYを受け継ぎます。いわば“父→息子”で正確にコピーされ続けるイメージで、混ざり合いが起こりません。これにより「父のYを持つか否か」がシンプルに判定できます。

2. 複数の分家が生じても確認は容易

昔の皇室では複数の妃を迎えて数多くの皇子をもうけ、そこから多くの宮家が派生してきました。もし男系が断絶してしまえばその家系は終わりますが、生き残った男系ラインは同一のY遺伝子を保持するため、「どれほど分家が増えても、Yを持つ男性かどうか」で直系・傍系を判別しやすい」のが特徴です。

3. 子だくさんであれば大きく繁栄しうる

男性が多数の子をもうければ、その息子たちがさらに次の世代で子を増やすという分枝過程が加速し、男系が絶える可能性は相対的に低くなります。たとえば「1世代あたり3人の子どもを産む」と単純化したモデルでは、男系子孫が永続的に絶えずに増加する確率が非常に高まることが数理的にも示されています。

こうした特性によって、日本の皇室は“万世一系”ともいわれるほど長い歴史を通じて男系を保ち続けることができた、と説明する研究者もいます。神武天皇から連綿と続く父系の血筋、すなわちY染色体を基盤とする継承は、混乱を避けつつ正統性をわかりやすく示すうえで極めて合理的だったのです。

女系から見た歴史的実例の少なさ

「日本史上、女性天皇がいなかったわけではないのに、なぜ男系が維持されてきたのか」という疑問を抱く方もいるでしょう。実際に称徳天皇(重祚としては孝謙天皇)、推古天皇などが即位した事例はありますが、彼女たちは父方が天皇系統という“男系女子”でした。したがって、“一代限りの女性天皇”としては成立しても、女系に切り替わったケースは歴史上ほぼ存在せず、伝統的に父系を辿れば皇統に連なる形がずっと守られてきたのです。

いくつかの研究者はこれを「古代のタブーや慣習の産物」という見方で説明しようとしますが、実は当時から「父方を介した血筋」のほうが証明・管理しやすかったという実務的理由が大きかったとも考えられます。少なくとも、女帝が即位した後も必ず“男系男子”が継ぐという形が確保され、実際に「次の天皇」が男性であれば皇統論争が生じにくい仕組みが盤石だったのです。

社会的平等と皇位継承――なぜ男系が大切なのか

今日の社会では、「男女平等」の理念が広く共有されるようになりました。その観点から「男系に限定するのは性差別的ではないか」という批判も、ある程度理解できる主張です。しかし、一方で皇室の存在意義は、一般社会における個人の権利平等とはやや異なるベクトルにあり、「連続性」や「歴史性」「象徴性」といった特殊な要素を担っています。とりわけ日本の皇室は、世界の王族・皇族のなかでも最も長い歴史と連続性を持つとされ、万世一系という言葉で表されてきました。

もし女系を認めるとなれば、その時点で「継承ルールが大きく変わった」と人々が認識し、皇統への敬意や信頼の基盤が揺らぐ恐れもないとはいえません。さらに、先述したように女系は遺伝的に継承を追跡しにくく、いったん混乱が生じると解決が困難になります。そして皇統の正閏論が持ち上がれば皇室の象徴的役割に深刻なダメージを与えるかもしれません。

少子化や社会変化への対処としての男系維持

「とはいえ、現代は少子化で男子が生まれにくくなり、男系の維持こそが危ういのではないか」という反論もあります。確かに、かつてのように多くの皇子が生まれる環境を作るのは現代社会では難しく、将来的に男系男子が著しく少なくなるリスクは否定できません。

しかし、仮に男系男子が希少化しつつも存続しているのであれば、そのY染色体の保持が正統性を示すうえで依然として効果的である、という事実には変わりありません。逆に、女系まで拡大した結果、「誰が真の女系なのか」が混乱する事態を招けば、より大きな危機に陥る可能性すらあります。極論を言えば、男系は“一筋”ゆえに数が少なくなっても辛うじて分かりやすいのですが、女系は広がったがゆえの“どこまでが正統か分からない”という正閏論による混迷から国を二分する重大問題を招きかねないのです。

数理モデルから見る“男系の強み”

ここで少し数理モデルの話に立ち返ると、男性が世代ごとに複数人の息子をもうける確率が一定以上であれば、Y染色体が断絶しない「永続的存続」の可能性が現実的に高まります。具体的には、1世代あたりの平均息子数が1を超える「超臨界分枝」に分類されると、確率論的に“いずれ男系が絶える”リスクが1未満になり、ある程度の確率で永遠に存続する可能性を持ちます。たとえば子どもを3人ずつ儲けるモデルでは、期待息子数は1.5となるため、長期的に見ても存続確率は7~8割近くに達するという推定結果が出ます。

もちろん、これは「必ず続く」という保証ではなく、あくまで統計的に男系が長く残るほうが有利になりやすい、という意味です。一方で、女系(X染色体)については、前述したように“どちらのXが子に行くか”の分配がランダムであることに加え、男性が保有していた場合に「娘が1人も生まれないとそこで終わり」というギャンブルが繰り返されるため、時間が経つほどどこかの時点で消滅しやすい結果が出やすくなります。

男系継承のモデルシュミレーション

以下では「男系継承」、すなわち「ある“初代天皇”がもつY染色体を受け継ぐ男性子孫だけが皇位継承資格を持つ」と仮定し、そのY染色体が“何世代たっても絶えずに受け継がれるかどうか”を、確率論的(分枝過程: ガルトン・ワトソン過程)に簡単なモデルでシミュレーションします。

1. 前提とモデル化の仕方

1. Y染色体の伝わり方

• 父親(XY)が持つY染色体は、その息子(男児)には必ず伝わります(息子は父からYを受け継ぐ)。

• 娘(女児)には伝わりません(娘は父親からXを受け継ぐ)。

2. 各世代の子どもの数を「n人」固定とし、性別は男:女 = 1:1 (それぞれ50%) の独立試行と仮定

• たとえばn=3なら「1世代につき子どもを3人もうける」「それぞれ男児か女児かは1/2ずつ」とする。

• 実際には世代ごとに子ども数が変動したり、男女比が偏ったり、婚姻関係で家系が合流・離脱するなど複雑ですが、ここでは単純化します。

3. ガルトン・ワトソン過程(分枝過程)として考える

• “Y染色体を持つ父親”1名が次世代に生み出す“Y染色体を持つ息子の数”をランダム変数とし、それを世代ごとに繰り返していくモデルです。

4. “Y染色体が絶える(=男系が途絶する)確率”と“生き残る確率”

• 分枝過程では「平均子数(=平均で何人の息子が生まれるか)」が1を超えるかどうかで、長期的な絶滅確率が変わります。

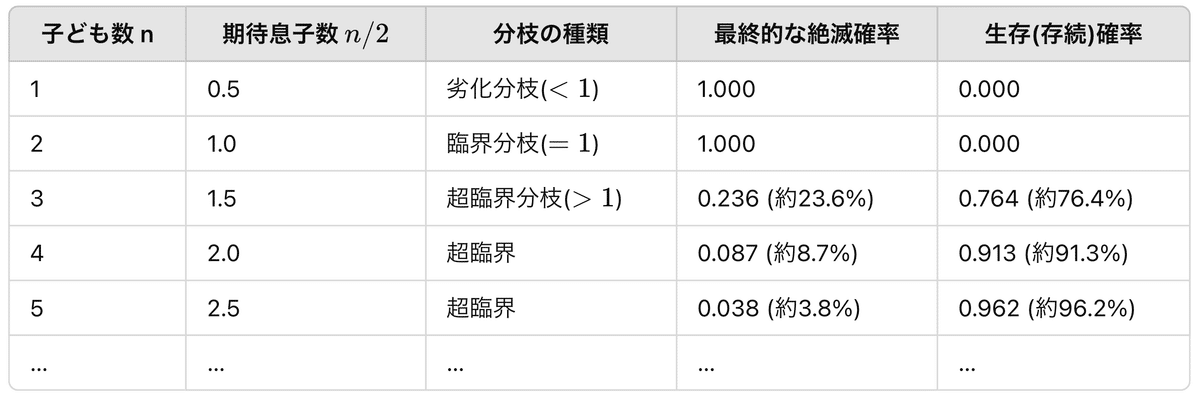

2. 子どもの数 n 別の“最終的な絶滅確率(=男系がいつかは途絶する確率)”と“生存(存続)確率”

2.1 n=1 および n=2 の場合

2.2 n=3 (子ども3人) の場合

2.3 n=4 (子ども4人) の場合(以下数式は省略)

• 息子数 ~ Binomial(4,0.5)、期待息子数=2 >1。

• 解くと 絶滅確率 \approx 0.087、すなわち 生存確率 \approx 91.3% となります。

2.4 n=5 (子ども5人) の場合

• 息子数 ~ Binomial(5,0.5)、期待息子数=2.5。

• 数値的に解くと 絶滅確率 \approx 0.038、生存確率 \approx 96.2% とさらに高くなります。

3. まとめ表

「最終的に(無限世代を経て)男系が途絶する確率」と「途絶しない(生き残る)確率」を、子どもの数 n として整理すると以下のようになります。

・子ども数 n 期待息子数 n/2 分枝の種類 最終的な絶滅確率 生存(存続)確率

• n が2以下 のときは「いずれ男系は必ず(確率1で)絶滅」。

• n が 3以上 のときは「ある確率で無限に存続し得る」。子ども数が多いほど存続確率は高くなる。

・nが4以上は現代においては非現実的と思われるが参考値として記載した。

4. 注意点・現実とのズレ

1. 実際の王族で子ども数が固定ということはまずない

• 各世代・各家系で子ども数が違い、男子が生まれない分家はそこで終了、男子が多い分家は大きく広がる…といった複雑な様相になります。

• したがって「実際にどのくらいの確率でYが絶えないか」は、当該王家や貴族の婚姻・出生データを細かく追わないと正確には分かりません。

2. 「無限に続く(決して絶えない)」の意味

• 分枝過程での「生存確率が0.76」などというのは、理論上“世代を無限に重ねても(=永遠に)男系子孫がどこかで増え続ける”確率を指します。

• “有限の世代”で見ればもう少し別の確率(例: 「○世代後まで1人以上は息子がいる確率」)をシミュレーションで計算する必要があります。

3. 家系が大きく分岐すると確率はさらに変動

• 本モデルは「Y染色体を持つ“男性1人”が次世代で何人の息子を作るか?」を繰り返す、いわば“1本の分枝”を追う形です。

• 実際には王家・分家・支流など大きく枝分かれがあり、それぞれ独立にYを継ぐ息子が生まれたり絶えたりします。理屈のうえでは分枝過程でまとめられますが、かなり複雑です。

上記シュミレーションの要約

• 子どもが1~2人ペースでは、男系、女系ともに“理論上いつかは必ず”途絶えます。

• 子ども3人以上ならば、長期的に見ても一定の確率で血統が続く(絶滅しない)可能性が生まれます。子ども数が増えるほどその確率は高まり、たとえば4人なら約91%、5人なら約96%ほど「将来ずっと絶えずに続く」見込みがあります。

• ただし、これは“あくまで平均的に各世代n人の子を作り、男女比が常に1/2”という理想化した数理モデルの結果にすぎません。実際には歴史・婚姻の慣習・社会状況によってまったく変わる点にご留意ください。

伝統と科学が合致する「男系継承」の意義

こうした遺伝学・数理学的な観点から照らし合わせてみると、男系継承は単なる“古い慣習”というだけではなく、実は安定性の高い継承を実現するシステムとして合理的であることが分かります。歴史的にも、古来より皇室が連綿と続いてきた背景には、父系をたどれば先祖が同一という系譜管理のしやすさが大きく貢献してきました。

もちろん、「現代社会において血筋や染色体を重視すること自体が時代錯誤ではないか」という批判は常に存在します。政治や法、国民の合意によって制度設計を変えればよいという意見も根強いでしょう。しかし、皇室という特殊な立場と権威を考えると、「どれほどの歴史的重みと継承の安定性を重んじるか」が最大の論点になってきます。もし女系継承を導入した結果として、長い目で見たときに血統が混乱したり、正統性をめぐる争いが絶えなくなったりすれば、皇室にとっての根幹的な価値を損なうリスクが高いというわけです。

まとめ――女系はなぜ難しく、男系はなぜ大切か

結論として、女系天皇が成り立ちにくいのは、X染色体の継承が世代を重ねるにつれて確率的に薄まってしまう構造的な問題と、それによって生じる系譜追跡の煩雑化・不確実性にあります。どこかの代で必ずといっていいほど「初代女帝のXを持たない子孫」が多数発生し、一方で「持っているかもしれない子孫」をすべて確認・管理するのは実質的に不可能に近い作業です。

それに対して、男系継承におけるY染色体の継承は追跡が容易であり、父から息子へ“原則としてそのままの形”で受け継がれるため、後世になっても「同じYを持っているかどうか」を検証すれば、正統性を判断しやすい利点があります。さらに、もし王家・皇族がある程度の数の子孫をもうける慣習を維持するなら、男系の血筋が長期にわたって続く可能性は遺伝学的にも高いという結果が示されています。

かつての日本でも、複数の宮家が男系として並立しつつ、それぞれが繁栄したり絶えたりを繰り返しながらも、最終的には「どこかで男系が残っている」という形で皇統が連綿と続いてきました。その伝統と事実は、単なる偶然ではなく、遺伝学的にも説明がつくことなのです。

女系を認めるかどうかは、時代の要求によって大いに議論されるべきテーマです。女性天皇を「一代限り」で認める制度設計が現実的に模索されることもあるかもしれません。しかし、「女系に切り替える」ことには大きな不安定要素があり、“女系天皇”の存在を前提としたシステムが歴史的・遺伝的・制度的に維持できるかどうかは非常に疑わしいと言わざるを得ません。また、男系男子が併存した場合に皇統の正閏論が巻き起こることでしょう。

したがって、「なぜ日本の皇室は男系を重要視してきたのか」「なぜ世界最古級の王室として存続しうるほどの安定性があったのか」を理解するには、Y染色体を介した父方血統の一本筋がどれほど効率的に“正統性”を支えられるかという歴史的・伝統的な視点が欠かせないのです。これは単なる伝統の固執ではなく、長い歴史の中で培われてきた実利的かつ合理的な選択であり、男系継承が持つ強みは今なお揺らいでいないと考えることもできるでしょう。

いいなと思ったら応援しよう!