本質を見極める

こんにちは、ALP港南台です。

弊ホームの施設長は、週に2日ほど病院の精神科で勤務しております。

これは気分転換とともに、視野が狭くならないためにと判断してのことだそうです。

そんな施設長が言うには、10代の子どもの入院が増えているとのことでした。

子どもたちが訴えている気持ちも思考パターンも同じようなものだそうです。

今日は、そのような子どもたちのことをお話したいと思います。

矛盾する気持ちと不安

「死にたい」と言って飛びおりてみたかと思えば、「死にたくない」から監視のある施設に入りたいと言う。

親に虐待されたから一緒に暮らしたくない、だけど親が年を取ったら一緒に住みたい。

「仕事に行け」と暴力を振るわれたから虐待だ。けれど愛のある虐待だ。

かと思えば昼夜逆転してゲームしかせず、不安を感じて親を殴ったり、癇癪を起こしたり。

そして落ち込んでしまって家に引きこもり、鬱々として一日中ゴロゴロしている…。

引きこもって暇になるから妄想が膨らんで、その妄想に取り憑かれて不安になり赤ちゃん返りをしてしまう。

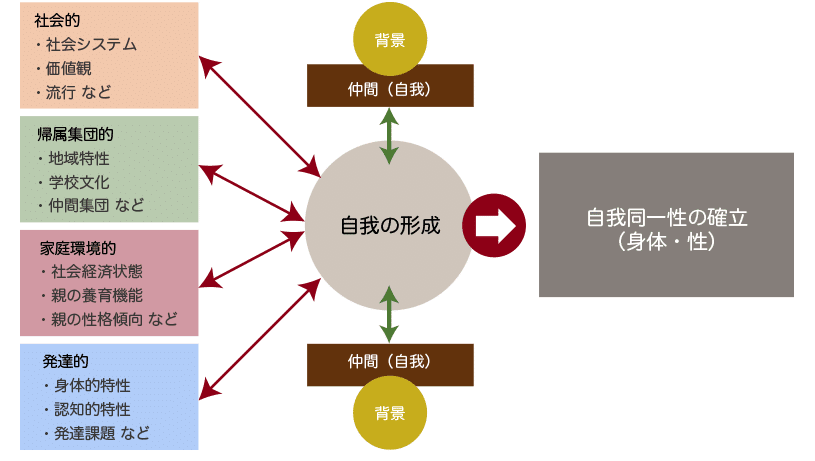

(引用:e-ヘルスネット「思春期のこころの発達と問題行動の理解」)

このように子どもたちは、心の中に矛盾する気持ちと不安を抱えています。

そうして思考が混乱してしまい、その状態から抜け出せなくなって入院してきます。

必要な目標設定

施設長は子どもの一人に次のようなアプローチをしてみました。

まず子どもの訴えには耳を貸さず、興味のあること・好きなこと、やれそうな仕事を聞き出しました。そして「とにかく一つのことだけをやってみたら?」と具体的にその中からできそうなことを示したのです。

そうすると子どもなりに感じるところがあったのでしょう。次の診察のとき「退院したら〇〇の仕事をしたいと思う」と主治医に伝えていました。

子どもたちは「道」を見失っているに過ぎないのです。

混乱しているだけなので、混乱した考えを解く道筋を大人が提示すると、子どもたちも自分の力で考える力を取り戻します。

(引用:文部科学省「子どもの育ちをめぐる現状等に関するデータ集」)

「目標」さえ見つかれば、その後の変化は良好なものになっていきます。

「目標」が仕事にしろ学校にしろ、相乗効果を生んで生活も規則正しくなってきます。生活が整ってくれば、子どもの抱えている混乱した心も解決へと進んでいくのです。

大切なのは子どもに必要な「目標設定」をすることです。

「混乱」を生む対応

しかし主治医は子どもたちに対してこう言うのです。

「まずは生活の立て直しをしてから…」

仕事や学校に行くという「目的」がないと、生活を立て直すのは難しいです。大人でも「目的」のない行動は難しいのではないでしょうか?

私たちの施設でも、目的のない子どもの生活を立て直すのは難しいです。それを家庭でやるのは無理に等しいといえます。

休むことをせずに必死で頑張ってきた大人に対しては、休むことも必要でしょう。

休むことで意欲の回復につながることもあります。

しかし子どもにもそれを当てはめてしまうのはどうでしょうか?

逆に混乱した状態から抜け出すことはできません。医者もわかっているはずなのに、大人にするのと同じ対応をしてしまうのです。

子どもたちの回復力は大人とは比べものにはなりません。少し休めば回復します。子どもたちは本当は、強い力で押し上げて欲しいと思っています。

そんな思いに気づかずに、子どもたちが口先だけで訴える言葉を真に受けてしまう。大人の感覚で「疲れているに違いない」と決めつけて休ませようとする。

これでは子どもたちは、沈んだ状態から抜け出すことはできません。

決まりきったように子どもたちを見るのではなく、一人ひとり違う「子どもたちの本質」を見る必要があるのではないでしょうか?

当たり障りのない、型通りの対応を子どもたちにするのではなく一人ひとりの本質を見極め、導いていくのが大人の役割だと思うのです。