リーダーシップってそういうことか!

前回は「効果的にコミュニケーションする」について「まず聞く、それを言葉にする、自分の意見を伝える、伝わった内容を確認する」を学びました。今回は同じく第五章「関係を構築する」の「他者を育成する」です。ポイントは、「リーダーシップスタイルをチームに合わせ、チームの強みに基づき意欲とエンゲージメントを意識的に育てる」です。

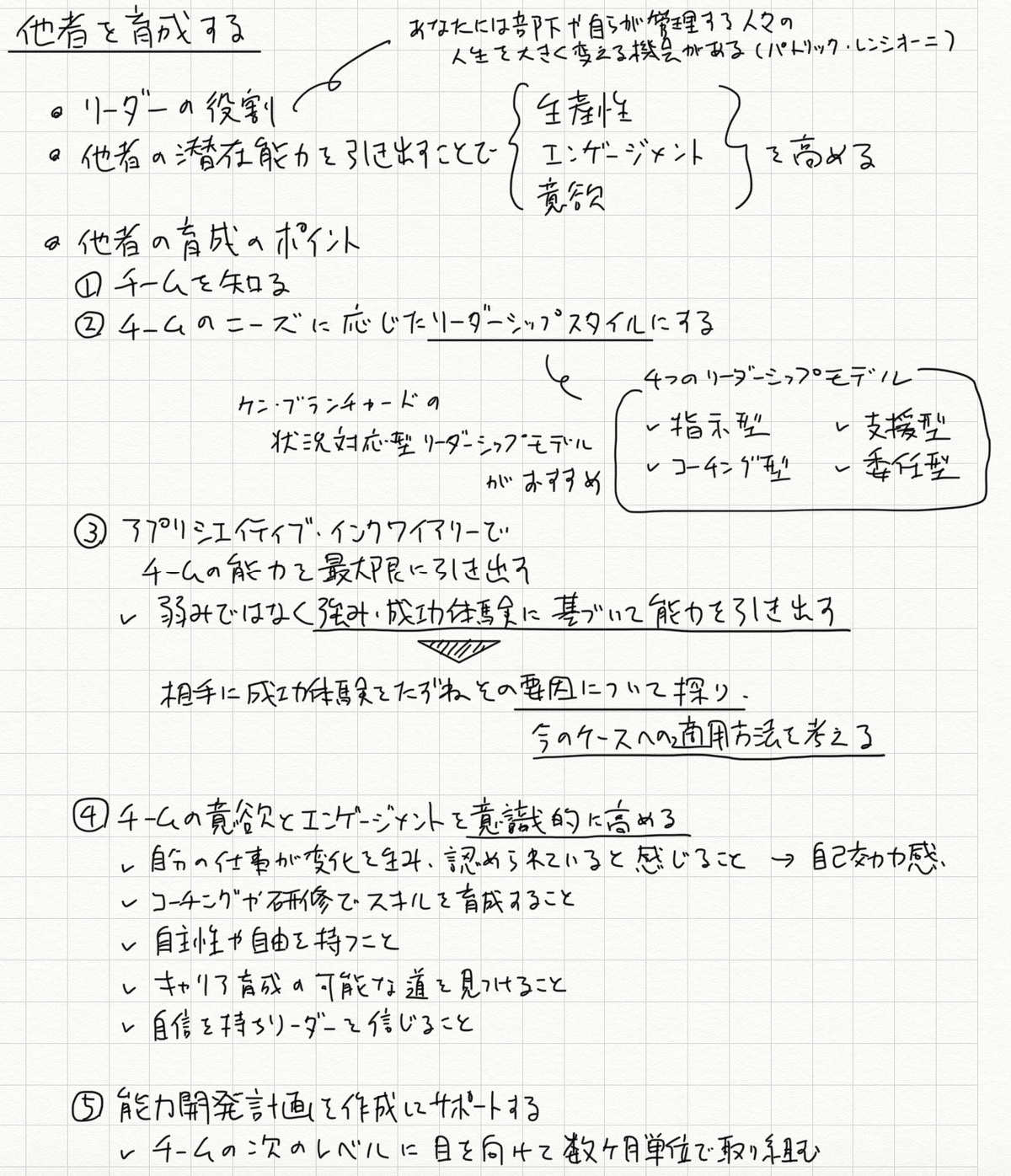

講義の板書

チームを知り、リーダーシップのスタイルを選択する

本EQ講座の中で、何度もでてきたケン・ブランチャードの状況対応型リーダーシップモデル。以下のダイヤモンドの野田稔さんの記事が4つのタイプをもう少し詳しく知るのに参考になりました。考え方は、チームのスキルの習熟度と意欲の高低に合わせて4つのリーダーシップスタイルを選択する、という考え方ですね。

ケン・ブランチャードの状況対応型リーダーシップモデル

以下は、先ほどのダイヤモンドの記事の状況対応型リーダーシップモデルに自分なりの理解の補足を書き込んでみたものです。

あなたは組織の中でどのタイプ?

このマトリックスを書いていて、今の自分は置かれているポジションにおいて、「意欲も能力も十分に高く持てているだろうか?」と自問自答したくなりました。

ちょうど2020年4月に管理職に昇格したことは、会社からすれば、この左側の(3)から(4)への移行を促すために、機会と役割を与えてくれているのだと思います。これまで自分ができていたことに関しては、この4つのリーダーシップモデルを使い分けながらメンバーの能力・意欲を高めつつ、自分自身の能力を高め、意欲を維持し(もしくは高め)続ける必要があります。

そういう意味では、こうやって会社がLinkedin Learningを契約してくれて能力開発の機会を与えてもらえていることはとても恵まれていると思わないといけないですね。ちゃんと学んで、能力を業務に反映して、業績を上げて、意欲を高ていかないと、です。ケン・ブランチャードさんの書籍では以下がベストセラーのようなので、まずは積読しました。

アプリシエイティブ・インクワイアリーとは

EQ#13共感についての回でも思いましたが、双方向性と相手の理解、そのための質問力、それは引き出す力とも言えると思います。それが本項目では「チームの強みに基づき意欲とエンゲージメントを育てる」につながると思いました。

講義の中で出てきた、アプリシエイティブ・インクワイアリー(Appreciative Inquiry)。これは「価値を認める質問」とでも訳せばよいのでしょうか?これを自分なりに噛み砕いて理解してみました。

例えば、チームで仕事をする際に、つい相手が苦手な部分が目に行くものです。で、そこを強化するためにお願いするアプローチと、別のことをお願いするアプローチとあると思います。

今日はもう一つアプローチがあるんだな、と思いました。それは考え方を変えるだけなのですが、相手の強みと掛け合わせることでシナジーを見出すシナリオを共同発見した上で、苦手な要素があるけどそこに取り組むアプローチです。結局、お願いするアプローチのバリエーションでしかないのですが、これが4つ目の項目「意識的に高める」ということにつながっているだと捉えました。

まとめ

ということで今回は「関係を構築する」の章の「他者を育成する」でした。ポイントは、「リーダーシップスタイルをチームに合わせ、チームの強みに基づき意欲とエンゲージメントを意識的に育てる」でした。次回は「チームの業績を促進する」についての学びを共有します。

本コンテンツについて

Linkedin Learningで「こころの知能指数(EQ)の高め方」というプログラムでの学びを2020年12月27日から2021年1月13日までの18日間、Facebook上で、そのときの学びや気付きなどをアウトプットしたものを加筆・修正した全15回シリーズでお届け予定です。

全体はこちらのマガジンにまとめていますので、ご参照ください。

「形のあるアウトプットを出す、を習慣化する」を目標に更新していこうと思っています。よろしくお願いします。

しのジャッキーでした。

Twitter: shinojackie