【 東京十社めぐり:No.7 】 富岡八幡宮(江東区富岡)

2022年2月を過ぎ、前厄の年となりました。そんな私ですが、今年は東京十社を毎月1か所づつ巡る【東京十社めぐり】をすると勝手に決め、8月14日(日曜日)は第7回のめぐり日でした(笑)

ちなみに、十社をめぐりのに順番に決まりはないらしかったので、最初は「日枝神社(赤坂)」、第2回は「王子神社(王子)」、第3回は「亀戸天神社(亀戸)」、第4回は「氷川神社(赤坂)」、第5回は「芝大神宮(芝)」、第6回は「品川神社(新馬場)、今回は「富岡八幡宮(門前仲町)にしました!

東京十社とは

明治天皇が明治元年(1868)に准勅祭神社と定めて、東京の鎮護と万民の平安を祈願されたお社のことで、当初は12社が定められていました。1975年に昭和天皇即位50年を奉祝して関係神社が協議を行い、准勅祭社から遠隔の府中町六所宮と埼玉県久喜市の鷲宮神社を外し、23区内の10社となったそうです。

富岡八幡宮とは

富岡八幡宮は寛永4年(1627年)、当時永代島と呼ばれていた現在地に御神託により創建されました。周辺の砂州一帯を埋め立て、社地と氏子の居住地を開き、総じて六万五百八坪の社有地を得たのです。世に「深川の八幡様」と親しまれ、今も昔も変わらぬ信仰を集める「江戸最大の八幡様」です。

江戸時代には、源氏の氏神である八幡大神を殊の外尊崇した徳川将軍家の手厚い保護を受け、明治維新に際しては朝廷が当宮を准勅祭社に御治定になり、勅使を遣わされ幣帛を賜り、新しい御代の弥栄を祈念されました。

深川八幡祭り

富岡八幡宮の例祭は8月15日を中心に行われます。俗に「深川八幡祭り」とも呼ばれ、赤坂の日枝神社の山王祭、神田明神の神田祭とともに「江戸三大祭」の一つに数えられています。3年に1度、八幡宮の御鳳輦が渡御を行う年は本祭りと呼ばれ、53基の町神輿が勢揃いして連合渡御する様は「深川八幡祭り」ならではのものです。

今年は神輿が復活かと期待していたのですが、8月14日(日)に予定していた、二の宮神輿の渡御は新型コロナウイルス感染拡大のため、担ぎ手による渡御は中止となり、自動車により渡御だけとなりました💦

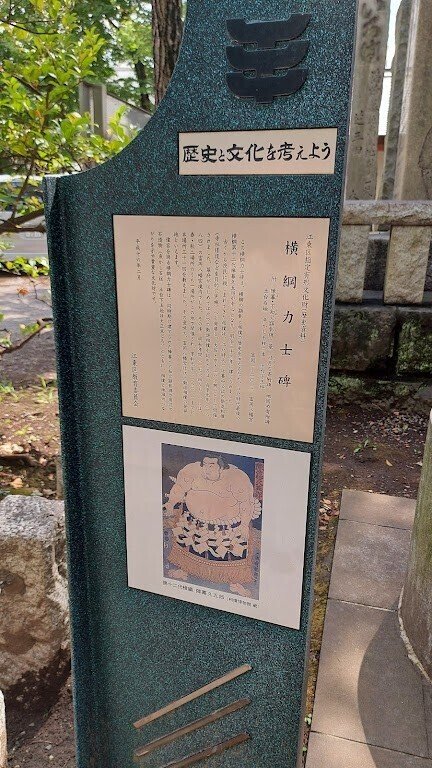

横綱力士碑

富岡八幡宮は江戸勧進相撲発祥の地として有名です。江戸時代の相撲興業は京・大阪からはじまりますが、トラブルが多くしばしば禁令が出ていました。その後禁令が緩み、貞享元年(1684)幕府より春と秋の2場所の勧進相撲が許されます。その地こそが富岡八幡宮の境内だったとのことです。

江戸勧進相撲発祥の地となる富岡八幡宮には「横綱力士碑」があります。明治33年、第12代横綱陣幕久五郎を発起人に歴代横綱を顕彰する碑が建立されました。この碑には初代明石志賀之助から72代稀勢の里関までの四股名が刻まれていますが、その大きさは高さ3.5メートル、幅3メートル、重量は20トンに及び、横綱を顕彰するにふさわしい堂々たる石碑です。

新横綱誕生時には相撲協会立会いのもと刻名式がおこなわれ、新横綱の土俵入りが奉納されます。また両側には伊藤博文、山県有朋、大隈重信といった賛同者の名が刻まれており、広く各界から協賛を得て建立されたことを物語っています。

17の末社

境内には計17社におよぶ末社が鎮座していて、昔からの信仰の中心地であったことがうかがわれます。

① 七渡神社

② 粟島神社

③ 車析社

④ 客神社

⑤ 野見宿禰神社

⑥ 住吉社

⑦ 聖徳太子社

⑧ 天満天神社

⑨ 祖霊社

⑩ 花本社

⑪ 永昌五社稲荷神社

⑫ 鹿島神社

⑬ 大鳥神社

⑭ 恵比須社

⑮ 大黒社

⑯ 富士浅間社

⑰ 金刀比羅社

神輿が復活は叶いませんでしたが、逆に混雑を避けてお参りすることができました!!